Autismo, neuronas espejo y ser-en-el-mundo: una aproximación de la neurofisiología a la neurofenomenología 1

[Versión en español]

Autism, Mirror Neurons and Being-in-the-World: A Neurophysiological Approach to Neurophenomenology

Autismo, neurônios-espelho e ser-no-mundo: uma abordagem da neurofisiologia à neurofenomenologia

Recibido el 12/07/2023

Aceptado el 06/03/2024

Cómo citarArboleda, V. A. y Restrepo, F. (2025). Autismo, neuronas espejo y ser-en-el-mundo: una aproximación de la neurofisiología a la neurofenomenología.Ánfora, 32(58), 45-70. https://doi.org/ 10.30854/anf.v32.n58.2025.1104 |

Viviana Andrea Arboleda Sánchez2

https://orcid.org/0000-0003-0051-0740

CvLAC

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/ Colombia Francia Restrepo de Mejía3

https://orcid.org/0000-0002-0352-0234

CvLAC

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/ Colombia |

Resumen

El autismo se ha conceptualizado como una alteración del neurodesarrollo y como una forma diferente de la cognición humana. Desde la neurofisiología, se ha investigado el sistema de neuronas espejo (SNE) en el autismo, centrándose en datos mensurables. La neurofenomenología propone integrar la evidencia científica con la experiencia subjetiva.

Objetivo:

comprender la relación entre subjetividad y cerebro, abarcando los procesos neuronales implicados en el autismo y la experiencia de primera persona de un grupo de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales.

Metodología:

investigación mixta, de tipo descriptivo e inferencial, con inclusión de información cualitativa, abordada desde un enfoque fenomenológico interpretativo. Participaron 35 menores entre 6 y 16 años y 19 pares controles.

Resultados:

los participantes autistas demostraron mayor heterogeneidad en el comportamiento del SNE y en su relación con el mundo, tanto respecto a los participantes controles como entre ellos mismos. Se construyó una propuesta de educación inclusiva denominada «Neurodiversidad», ganadora del segundo lugar en el Premio Cívico Retos con los ODS.

Conclusiones:

se demostró la importancia de integrar la evidencia neurofisiológica con la experiencia de primera persona, permitiendo una comprensión amplia del objeto de estudio y sus aplicaciones en contexto.

Palabras clave:

neurofisiología; neuronas espejo; autismo; diversidad; inclusión (obtenidos del Tesauro Multilingüe DeCS/MeSH – Descriptores en Ciencias de la Salud)

Abstract

Autism has been conceptualized as a neurodevelopmental disorder and as a different form of human cognition. From a neurophysiological perspective, the mirror neuron system (MNS) in autism has been investigated, focusing on measurable data. Neurophenomenology proposes to integrate scientific evidence with subjective experience.

Objective:

to understand the relationship between subjectivity and the brain, covering the neural processes involved in autism and the first-person experience of a group of children and adolescents from the city of Manizales.

Methodology:

mixed research, descriptive and inferential, including qualitative information, approached from an interpretive phenomenological approach. 35 children between 6 and 16 years old and 19 control peers participated.

Results:

autistic participants demonstrated greater heterogeneity in the behavior of the MNS and in their relationship with the world, both with respect to control participants and among themselves. A proposal for inclusive education called “Neurodiversity” was built, which won second place in the Premio Cívico Retos con los ODS.

Conclusions:

the importance of integrating neurophysiological evidence with first-person experience was demonstrated, allowing a broad understanding of the object of study and its applications in context.

Key words: neurophysiology; mirror neurons; autism; diversity; inclusion (obtained from the DeCS/MeSH Multilingual Thesaurus – Health Sciences Descriptors)..

Resumo

O autismo tem sido conceitualizado como uma alteração do neurodesenvolvimento e como uma forma diferente de cognição humana. A partir da neurofisiologia, o sistema de neurônios-espelho (SNE) no autismo tem sido investigado, com foco em dados mensuráveis. A neurofenomenologia propõe integrar a evidência científica com a experiência subjetiva.

Objetivo:

compreender a relação entre subjetividade e cérebro, abrangendo os processos neurais implicados no autismo e a experiência em primeira pessoa de um grupo de crianças e adolescentes da cidade de Manizales.

Metodologia:

pesquisa mista, de natureza descritiva e inferencial, com inclusão de informações qualitativas, abordadas a partir de uma abordagem fenomenológica interpretativa. Participaram 35 menores com idades entre 6 e 16 anos e 19 pares controle.

Resultados:

os participantes autistas demonstraram maior heterogeneidade no comportamento do SNE e na sua relação com o mundo, tanto em comparação aos participantes controle quanto entre eles próprios. Foi construída uma proposta de educação inclusiva denominada «Neurodiversidade», vencedora do segundo lugar no Prêmio Cívico Desafios com os ODS.

Conclusões:

foi demonstrada a importância de integrar a evidência neurofisiológica com a experiência em primeira pessoa, permitindo uma compreensão ampla do objeto de estudo e suas aplicações no contexto.

Palavras-chaves:

neurofisiologia; neurônios-espelho; autismo; diversidade; inclusão (obtidos do Tesauro Multilíngue DeCS/MeSH – Descritores em Ciências da Saúde).

Introducción

El concepto de autismo ha tenido una importante evolución desde su formulación en la década de 1940. En sus inicios, tanto Leo Kanner como Hans Asperger hicieron referencia al autismo como una condición en la que sus pacientes presentaban dificultades para establecer contacto afectivo con otros individuos y relaciones significativas con el mundo (Asperger, 1944; Kanner, 1943).

En la actualidad, las miradas sobre el autismo son principalmente dos. La primera es el modelo médico, el cual se fundamenta en la evidencia científica y sigue reconociendo las disfunciones en la interacción con otros individuos y con el mundo como característica clínicamente significativa del autismo. Bajo este modelo, se le denomina «trastorno del espectro autista» (TEA), una alteración del neurodesarrollo en la que se presentan dificultades en la socialización y la comunicación, conductas estereotipadas, intereses restringidos, hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2014), así como deficiencias en la comprensión del lenguaje simbólico, en la teoría de la mente (ToM) y en las habilidades de imitación (Ramachandran, 2012).

La segunda mirada es la de la neurodiversidad, un modelo emergente según el cual el autismo no constituye una alteración, sino una forma diversa de la cognición humana. En esta se presentan habilidades para aspectos concretos, como las tareas visoconstruccionales, el aprendizaje de temas focalizados (Armstrong, 2012), la captación del detalle, el procesamiento sistemático y el pensamiento técnico (Baron-Cohen, 2013). Desde una perspectiva social, la neurodiversidad es el resultado de agitaciones y movimientos de personas, principalmente con autismo, que han luchado por la inclusión en diferentes contextos; como el educativo y el laboral (Sánchez, 2020).

Aunque sus conceptualizaciones son dicotómicas, el modelo médico y la neurodiversidad comparten una idea: el autismo se presenta en el marco de la relación del individuo con el mundo y con los otros. Si bien desde el modelo médico se considera que la relación persona-mundo está afectada y desde la neurodiversidad se le observa como una forma diferente de relacionarse con el entorno, hay un habitar del mundo implícito en el autismo que difiere de la mirada socialmente aceptada.

La relación individuo-mundo ha sido un problema filosófico ampliamente discutido. Uno de los autores que abordó esta temática fue Martin Heidegger, filósofo alemán, quien propuso el concepto de «Dasein», una nueva comprensión ontológica que se centra en la forma de existir del individuo y lo sitúa en el mundo, con el cual se encuentra en constante relación. Con el término ‘Dasein’, que traduce literalmente «ser-ahí» (Safranski, 1997), Heidegger hizo énfasis en un ser cuya constitución esencial es la de ser-en-el-mundo (in-der-welt-sein), la de estar fuera. En este sentido, este es un ser inmerso y activo en un mundo con características sociales y culturales, los cuales interioriza y lo transforman, mientras este también genera cambios en su entorno a través de su existencia (Heidegger, 2003).

Etimológicamente hablando, la palabra griega «éxo» (ἔξω), de la cual proviene el verbo existir, significa afuera (Lidell y Scott, 1883). Así, para Heidegger, el Dasein es un ente, pero es más que algo que solamente es. El Dasein es el ser que se pregunta por el ser. A diferencia de otros entes cuyo carácter es categorial —como es el caso de dos entes que están en el espacio como un estar-dentro o un estar-ahí con algo—, el Dasein no está simplemente dentro del mundo ni junto a otro ente, sino que su constitución es existencial, por lo que su ‘estar junto a’ le implica un habitar, un estar en relación con el mundo estableciendo una familiaridad con aquello que hay afuera o, en otros términos, existiendo (Heidegger, 2003).

Citando la frase de Parménides «τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἴναι» (lo mismo es en efecto percibir [pensar] que ser), Heidegger indicó que el ser se da en la identidad y que la identidad tiene su lugar en el pensar, lo cual le permite ser él mismo consigo mismo (Heidegger, 1988). Este proceso de identidad es mediado por experiencias sensibles con otros, mediante las que el ser se revisa constantemente, asumiendo una actitud frente a su propia existencia (Contreras, 2006).

En este orden de ideas, la identidad es un proceso en el que se encuentran las experiencias dadas en un contexto sociocultural, en un mundo de la vida (lebenswelt) y en el pensar. No hay un vivir ni un existir sin un ser-en-el-mundo en relación con unos estados internos. Esto es convergente con la postura de Varela et al. (2009), quienes afirman que los significados respecto al mundo están mediados por procesos sociales, lingüísticos y corporales.

Francisco Varela, biólogo chileno, fue uno de los pioneros de la neurofenomenología. Un programa de investigación desarrollado desde las neurociencias, la fenomenología y la filosofía de la mente, que emerge ante la necesidad de generar un diálogo entre el rigor del método científico y de los datos cuantitativos, obtenidos a través de estudios neurofisiológicos y de neuroimagen, y la experiencia subjetiva en primera persona del participante de un proceso de investigación. La neurofenomenología estudia la relación entre la experiencia subjetiva y los procesos del sistema nervioso. Gallagher y Fernández (2020) expresan: «Mientras que Husserl propuso una consideración puramente fenomenológica de la temporalidad intrínseca de la conciencia, Francisco Varela formula un enfoque naturalizado que integre los elementos fenomenológicos y neurofisiológicos» (pp. 17-18). De este modo, las miradas objetiva y subjetiva se unen para obtener una perspectiva más abarcadora del objeto de estudio.

Entre los referentes de la tradición fenomenológica se encuentran Edmund Husserl, Martin Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. La fenomenología estudia el fenómeno (φαινόμενον) tal como aparece ante la conciencia del sujeto, teniendo en cuenta su experiencia de primera persona (Zahavi, 2000). Husserl, maestro de Heidegger y considerado el padre de la fenomenología, propuso que todo supuesto o juicio podía ser puesto en suspensión o «epojé» (ἐποχή) para ser captado de manera pura, en su esencia (Husserl, 2012). Según Heidegger (2003), la fenomenología permite «[…] hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo» (p. 54).

A diferencia de Husserl, para Heidegger no es posible poner entre paréntesis todo supuesto, ya que, como se mencionó en líneas anteriores, el Dasein está en relación con un contexto social que lo moldea, por lo que, aunque sigue siendo fundamental ir a la cosa misma, no es posible captarla de manera pura. Para Merleau-Ponty, el cuerpo y los sentidos median en la percepción de la experiencia subjetiva, por lo que la captación del mundo tampoco es libre de supuestos (Merleau-Ponty, 1994). Pese a sus diferencias, Heidegger, Husserl y Merleau-Ponty convergieron en la importancia de la experiencia de primera persona y en la comprensión de las cosas desde la forma en que el individuo las vive en su cotidianidad.

El punto de encuentro entre el autismo, el ser-en-el-mundo y la neurofenomenología se observa en la necesidad de comprender la relación existente entre los procesos del sistema nervioso implicados en esta condición y la experiencia subjetiva de primera persona de quienes la presentan. En otros términos, se trata de identificar el sustrato neurobiológico del autismo en relación con el ser-en-el-mundo de las personas autistas y los significados que le atribuyen a su relación con el mundo, fortaleciendo la comprensión de su propia experiencia.

En el marco de las neurociencias, se han realizado numerosos estudios que han ofrecido explicaciones respecto a lo que ocurre en el cerebro de la persona autista. Algunos de ellos son los estudios neurofisiológicos que han explorado la actividad de las neuronas espejo o sistema de neuronas espejo (SNE), un conjunto de células cerebrales que se activa ante la ejecución de una acción, así como ante su observación, realizada por otro individuo (Rizzolatti y Craighero, 2004). Los circuitos del SNE serían los encargados de que los seres humanos simulen mentalmente las acciones observadas en otros, aprendan a través de la imitación y establezcan conexiones desde los puntos de vista afectivo y emocional (Gallese et al., 2004; Iacoboni, 2009). El SNE también permitiría crear en la mente propia una representación de lo que otros sienten y piensan, es decir, la ToM (Ramachandran, 2012).

Diferentes investigaciones que han estudiado la actividad del SNE en el autismo por medio de electroencefalografía (EEG) han obtenido resultados incompatibles. En primer lugar, algunos estudios (Bernier et al., 2007; Martineau et al., 2008; Oberman et al., 2005) apuntan a que el ritmo mu, una señal electrofisiológica que se presenta entre los 8-13 Hz del EEG (Palau-Baduell et al., 2011) y que se ha considerado un biomarcador de las neuronas espejo al desincronizarse ante la ejecución y la observación de un movimiento realizado por otro individuo (Ramachandran, 2012), solamente se suprime ante la ejecución del movimiento propio, pero no ante su observación cuando el movimiento lo ejecuta otra persona.

Con ello, se ofrecería una explicación a las dificultades que las personas autistas presentan para establecer una conexión con un individuo observado. De otro lado, estudios realizados también con EEG (Bernier et al., 2013; Fan et al., 2010; Raymaekers et al., 2009) han revelado que los participantes con autismo, de manera similar a los sujetos control, demuestran una desincronización o supresión del ritmo mu cuando observan a otro individuo ejecutar un movimiento, que concluye que sí establecen algún tipo de conexión con él. En el contexto del Dasein demuestran que existen, estableciendo una relación con aquello que está en el mundo a través de un habitar o una familiaridad con otros.

Pese a sus resultados divergentes, estas investigaciones tienen dos aspectos en común: todas se enfocaron en el dato observable y mensurable que se obtiene mediante el registro neurofisiológico, pero ninguna tuvo en cuenta las experiencias subjetivas de los participantes respecto a lo que significa ser-en-el-mundo como individuo autista. Si bien el estudio riguroso de los datos permite entender cómo funciona el cerebro, el darle lugar a la experiencia de primera persona del individuo amplía el entendimiento del objeto de estudio, y facilita su comprensión y su posterior intervención en los distintos contextos de la vida; como el educativo y el social.

Teniendo presentes los antecedentes referidos, esta investigación tuvo una orientación neurofenomenológica. Su objetivo fue comprender la relación entre subjetividad y cerebro, abarcando los procesos neuronales implicados en el autismo y la experiencia de primera persona de un grupo de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de TEA de la ciudad de Manizales, Caldas (Colombia). Para ello, en este estudio se buscó, por un lado, explorar el funcionamiento del SNE en los participantes y, por otro, captar la experiencia subjetiva respecto a su ser-en-el-mundo como personas autistas.

Metodología

Diseño

Investigación mixta. En lo cuantitativo, este estudio fue de tipo descriptivo e inferencial. Se incluyó información cualitativa, abordada desde un procedimiento socrático y un enfoque fenomenológico interpretativo.

Población

Participaron 35 niños, niñas y adolescentes diagnosticados con autismo de alto rendimiento (TEA grado 1), vinculados al Instituto para el Desarrollo Integral del Niño en Condición de Autismo (DINA) de la Universidad de Manizales, así como 19 pares controles. Los participantes tenían entre 6 y 16 años en el momento en que se realizó la investigación. Todos los menores pertenecientes al grupo con autismo estaban diagnosticados por un equipo interdisciplinario. De igual modo, contaban con apoyo terapéutico y se encontraban asistiendo a una institución de educación regular pública o privada de la ciudad. Se verificó que todos los participantes tuvieran un coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) igual o mayor a 85 puntos, a través de un prorrateo realizado con base en la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños, versión IV (WISC-IV). Cuatro participantes fueron retirados de la investigación por presentar antecedentes psiquiátricos que no les permitían desarrollar las tareas cognitivas diseñadas para las condiciones experimentales.

La investigación fue aprobada por un comité de bioética, con base en la Resolución 8430 (1993), que regula la realización de estudios científicos en Colombia. De manera previa al proceso de evaluación, los padres y los menores fueron informados de las características de la investigación, dando respuesta a sus preguntas. Posterior a la firma del respectivo consentimiento informado por parte de los padres y al asentimiento de los menores, se realizó el proceso de evaluación.

Técnicas e instrumentos

Para la obtención de los datos cuantitativos, se hizo uso del electroencefalograma (también llamado EEG), estudio que permite la exploración no invasiva de la actividad eléctrica del cerebro. Se realizó el registro mediante el uso de canales frontales, centrales y parietales, así como de dos referencias auriculares (A1 y A2) y un electrodo ground (tierra). Los canales empleados para el registro fueron: F7, F8, F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz y P4. Los electrodos se colocaron sobre el cuero cabelludo siguiendo el sistema de referencia internacional 10/20, el cual, según Iriarte et al. (2013) se denomina así «[…] porque las distancias entre los electrodos son el 10 y el 20% de las distancias totales medidas, bien en circunferencia, bien en línea recta anteroposterior o transversal» (p. 7). La impedancia de cada canal, previa al registro electrofisiológico, fue inferior a 5KΩ.

Se evaluaron las desincronizaciones relacionadas a eventos (DRE) del ritmo mu del EEG, consideradas biomarcadores del SNE (Ramachandran, 2012), ubicadas en la banda entre 8-13 Hz. Se diseñaron cinco condiciones experimentales: condición basal (C BAS), observación del movimiento realizado por otro individuo o movimiento biológico (OBS BIO), imitación del movimiento observado (IMI BIO), observación de un primer movimiento no biológico (OBS NO BIO 1) y observación de un segundo movimiento no biológico (OBS NO BIO 2).

La información cualitativa consistió en explorar las experiencias subjetivas de primera persona relatadas por los niños, niñas y adolescentes en torno a su vida y a su ser-en-el-mundo como individuos con autismo. Para ello, se empleó un estilo socrático basado en la propuesta de Martínez (2009), según el cual se inicia un proceso conversacional partiendo del campo fenoménico del interlocutor, de aquello que le interesa, llegando a la esencia de las cosas mismas. Este estilo de conversación no tiene una estructura rígida, sino que es flexible, y permite formular preguntas que siguen el curso de la conversación dada por el interlocutor.

Debido a que se trata de un estilo conversacional con orientación fenomenológica, se parte de las cosas tal como aparecen, como es el caso de las experiencias subjetivas de primera persona referidas en torno a una temática. En el caso de esta investigación, las preguntas se realizaron de manera sencilla y concreta, sin dar lugar a ambigüedades, especialmente para el caso de los participantes con autismo. Cabe señalar que no todos los individuos manifestaron disposición para conversar, por lo que no se les presionó, sino que se buscó un terreno común con ellos y se generaron los diálogos hasta donde lo permitieran.

Procedimientos

Las conversaciones en torno a las experiencias subjetivas se realizaron en las instalaciones del Laboratorio de Neurofisiología de la Universidad Autónoma de Manizales, de manera previa al registro neurofisiológico, propiciando un ambiente que invitara a los participantes a expresar sus ideas. Esto se hizo evitando las barreras mobiliarias, así como las preguntas estructuradas que dieran la impresión de estar en una entrevista clínica. Se les preguntó a los participantes cómo era su vida en un día cotidiano, qué significaban para ellos las relaciones con los otros y qué era lo que más les gustaba de sus vidas. No se hizo énfasis en el concepto de autismo, pero se partió de este para formular algunas preguntas asociadas a la socialización con pares, la amistad y la familia.

Para el registro neurofisiológico, los participantes se ubicaron en una habitación libre de estímulos sensoriales que pudieran afectar la focalización de su atención. Se replicó el procedimiento de Oberman et al. (2005), mostrando en una pantalla, colocada a 1 metro de distancia de los participantes, las condiciones experimentales. La tabla 1 relaciona estas condiciones.

Tabla 1. Condiciones experimentales del protocolo de estimulación.

| Condición experimental | Descripción | Duración |

| C BAS | Toma de línea de base, en la cual los participantes se mantenían en estado de reposo. Bajo esta condición, no se presenta DRE del ritmo mu, demostrando que no hay actividad del SNE. | 5 segundos. |

| OBS BIO | Los participantes observaban el videoclip de una persona moviendo un brazo en dirección extensión-flexión. Es aquí cuando, en condiciones esperadas, se presenta la DRE o supresión del ritmo mu, demostrando la activación del SNE ante la observación de un movimiento realizado por otro individuo. | 20 segundos. |

| IMI BIO | Se repetía el videoclip de la condición anterior con un aspecto diferencial: en esta ocasión, se les solicitaba a los participantes que imitaran el movimiento observado. En condiciones esperadas, el SNE se desincroniza o suprime al imitarse el movimiento. | 20 segundos. |

| OBS NO BIO 1 | Se proyectaba en pantalla un videoclip en el que, sobre un fondo blanco, aparecía un círculo de color negro moviéndose en el mismo sentido que lo hacía el brazo. No se esperaría desincronización o supresión del ritmo mu en esta condición. | 20 segundos. |

| OBS NO BIO 2 | Se mostraba en pantalla un videoclip de fondo azul en degradé con varias esferas de colores cayendo y saltando. A diferencia de la condición anterior, en este caso se esperaría una respuesta mayor por parte del cerebro. | 20 segundos. |

Nota. Las condiciones experimentales se repitieron tres veces con el fin de promediar la señal electrofisiológica.

Se hizo uso del software Cadwell Easy® III EEG mediante uno de sus DC o canales para discriminar las condiciones del protocolo de estimulación.

Procesamiento de la información

Los datos fueron analizados mediante el software MATLAB®, a través del cual se aplicaron filtros que permitieron eliminar el ruido de las señales. Los picos máximos fueron identificados mientras se definió la banda entre 8-13 Hz para su análisis y se extrajeron las características de las señales, promediándolas por cada condición experimental ejecutada. Se comparó con C BAS la extracción de las potencias por canal y por condición experimental a través de un ANOVA con alpha de 0,05. La información cualitativa obtenida en las conversaciones realizadas con los participantes fue procesada a través del Software ATLAS.ti, versión 23. Posteriormente, fue analizada bajo un enfoque fenomenológico interpretativo, a partir de la propuesta actualizada de Duque y Aristizábal (2019).

Resultados

Hallazgos cualitativos

Las conversaciones sostenidas con los participantes revelaron la heterogeneidad de su pensamiento y su manera de narrarse, especialmente, en el grupo con autismo. En todas las conversaciones con los participantes autistas fue posible identificar una relación persona-mundo, pero de manera diferente a las formas de habitar el mundo de los participantes del grupo control.

A diferencia del grupo control, donde los participantes presentaban mayor homogeneidad en la extensión de su discurso, las interacciones con los participantes con autismo revelaron puntos dicotómicos, observándose niños, niñas y adolescentes muy dispuestos a expresar sus ideas, mientras que otros respondían de modo monosilábico. Los participantes con autismo también demostraron tener pocos intereses compartidos con otras personas autistas, relacionando temas muy específicos y demostrando, en algunos casos, un nivel de conocimiento mayor al esperado para su edad.

Se identificó que la mayoría de los participantes con autismo refería aspectos relacionados con su colegio o institución educativa. Por ejemplo, cuando se les solicitaba que describieran aquello que les gustaba, no solamente referían su interés concreto, sino que, en la mayoría de los casos, lo asociaban a situaciones vividas en sus colegios. Algunos también mencionaban a sus familias, principalmente a sus hermanos, hermanas, padres, madres y abuelos.

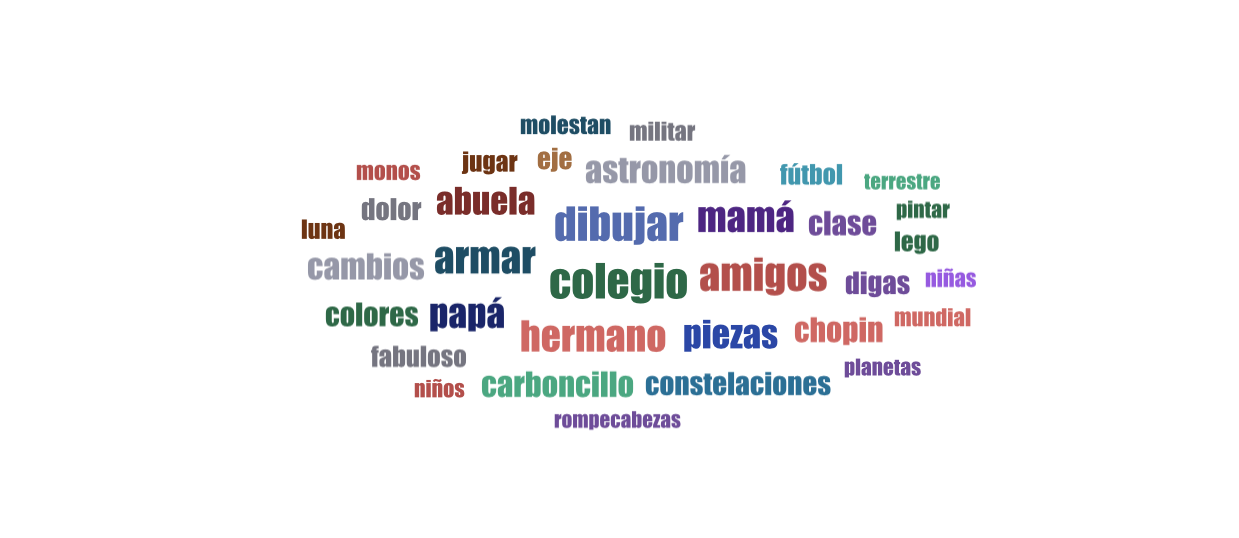

En cuanto a la familia, también se observaron opiniones dicotómicas en los participantes con autismo. Algunos referían que les gustaba abrazar a sus seres queridos, mientras que otros solamente los mencionaban para narrar una historia que les permitiera llegar a su tema de interés, por ejemplo, relatar que sus padres los llevaban a jugar fútbol o que, con su familia, habían visitado el planetario donde habían podido ver modelos de cuerpos celestes. La figura 1 muestra la frecuencia de palabras derivadas de las conversaciones.

En la pregunta donde más divergencias se encontraron en el grupo con autismo fue en la del significado de la relación con los otros, especialmente en la amistad y en la interacción social con pares. Algunos participantes con autismo refirieron que preferían estar solos en la escuela, trabajar de manera individual en sus deberes escolares, no tener muchos amigos e, incluso, darle lo mismo si otros se aproximaban con rudeza. Antes de colocarle los electrodos sobre el cuero cabelludo para realizar la prueba neurofisiológica, una adolescente autista expresó: «No me gusta mucho hablar, pero si tienen que hacerme duro en la cabeza para ponerme eso, háganlo. Me gusta que me hagan duro, no me duele nada» (comunicación personal, 8 de junio de 2018).

Por el contrario, otros participantes autistas, especialmente algunas niñas, manifestaron mucha sensibilidad social afirmando tener amigas y compartir con ellas en su colegio y fuera de él. Una de ellas mencionó: «Tengo muchas amigas. Mi colegio es fabuloso, yo lo amo. Allá puedo hacer lo que me gusta y a mis amigas les gustan mis ideas, porque yo sé mucho de moda y les digo lo que les queda bien. Además, quieren mucho a mi perrita y, cuando van a mi casa, se toman fotos con ella» (comunicación personal, 8 de junio de 2018).

Otro aspecto sobresaliente en las conversaciones fue que la mayoría de los participantes del grupo con autismo refirió su gusto por los estímulos visuales y las tareas visoconstruccionales. En el grupo control también se encontraron estos intereses tanto en las actividades escolares como de manera independiente, pero, en el grupo con autismo, estos intereses demostraron ser más específicos. Por ejemplo, varios participantes autistas indicaron que les gustaba dibujar y pintar. Algunos afirmaron que preferían el anime gore y el dibujo manga juvenil, mientras que otros refirieron mayor interés por las figuras con mucha profundidad, los efectos tridimensionales y las ilusiones ópticas. Varios participantes con autismo manifestaron su interés por los rompecabezas, las piezas para encajar, así como los modelos de máquinas y sistemas digitales.

Hallazgos cuantitativos

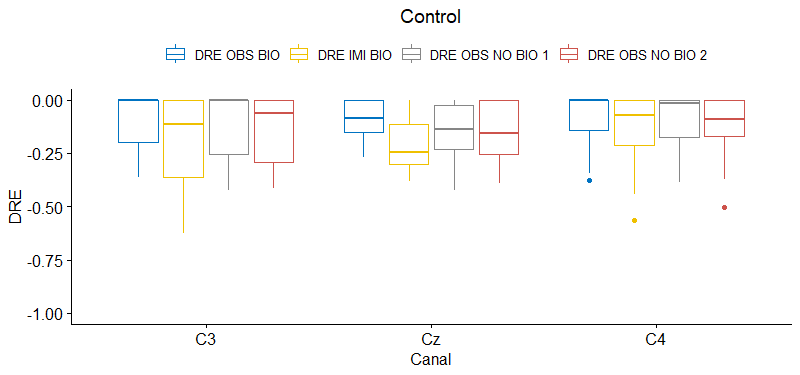

Las DRE del ritmo mu, ubicadas en la banda entre 8-13 Hz, demostraron ser negativas tanto para el grupo con autismo o TEA como para los controles. El canal que más fue de interés entre los canales centrales fue el C3, considerando la lateralidad derecha de los participantes; así como el ritmo mu, cuya fuente se ubica en la corteza sensoriomotora (Hamilton, 2013). El canal C3 se colocó sobre esta área, captando su señal eléctrica.

Se identificó una mayor dispersión de los datos en el grupo control, sin embargo, fue en el grupo de participantes con TEA que más se hallaron datos atípicos, especialmente en el canal C3, en la condición de observación del movimiento biológico. La figura 2 ilustra este comportamiento.

En el canal Cz se identificaron diferencias significativas entre los dos grupos. En la condición de IMI BIO (p = 0.000), la DRE fue mayor en controles que en los participantes con autismo, lo cual es compatible con la teoría que afirma menor presencia de capacidades de imitación en personas con esta condición (Ramachandran, 2012). En la OBS NO BIO 1 (p = 0,005), el grupo con autismo obtuvo una DRE del 724% respecto al 14% del grupo control. En el mismo canal, para la condición de OBS NO BIO 2, el grupo con autismo obtuvo una DRE del 1010% respecto al 15% del grupo de participantes controles.

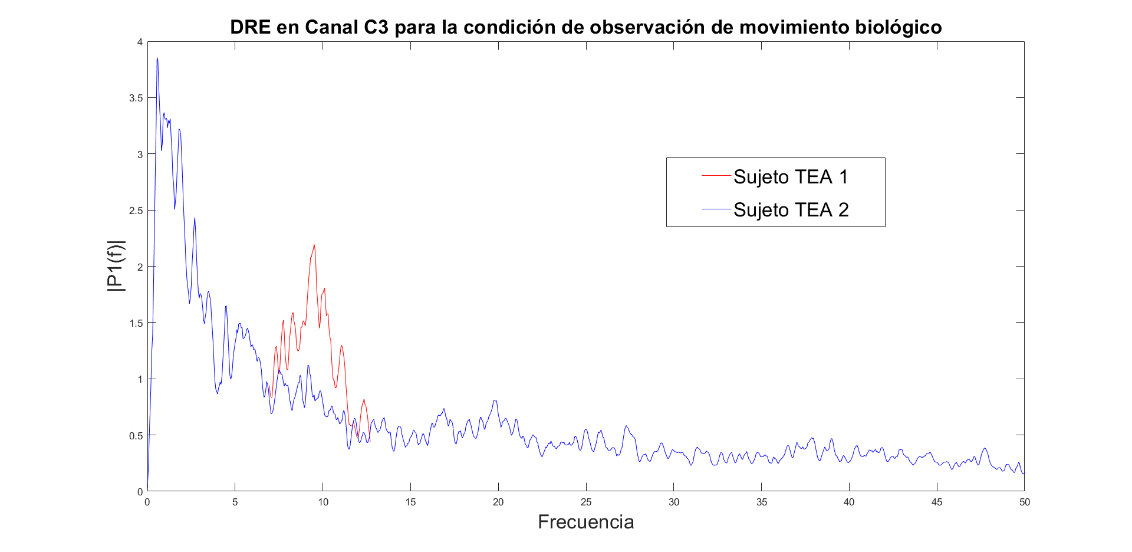

Con relación a la hipótesis de un SNE alterado en el autismo, medible a través de la ausencia de DRE o supresión del ritmo mu en la condición de OBS BIO a través del canal C3 (Oberman et al., 2005), los datos revelaron un comportamiento heterogéneo en la población, que generaron su activación en algunos participantes, pero en otros no. Esto se pudo demostrar mediante la señal electrofisiológica suprimida en la banda entre 8-13 Hz en algunos participantes (activación del SNE), mientras que en otros continuaba la fluctuación del voltaje como si se encontraran en estado de reposo (ausencia de activación del SNE). La figura 3 muestra este comportamiento entre dos sujetos con diagnóstico de TEA.

Discusión

La narración sistemática de los participantes autistas, tal como se observó en esta investigación, es relevante en términos de significado. Para las personas del grupo con autismo, referir su cotidianidad desde el paso a paso demostró significar organización, tranquilidad y reducción de la ansiedad, lo cual fue poco relevante e incluso indiferente para los participantes controles. En términos de Heidegger (2003), la sistematización hace parte de su constitución existencial, siendo esta su forma de estar junto a otros individuos, de habitar el mundo, de estar en relación y de familiarizarse con él.

Con base en los relatos de los participantes autistas, se identificó que la carencia de sistematización, unida a la desorganización en el contexto, por ejemplo, la ausencia de patrones o de agendas definidas, así como de estímulos que para ellos constituyen intereses específicos, representaría una dificultad para su relación persona-mundo. Esta sistematización sería una forma de habitar el mundo del individuo autista, así como una manera de dar significado a lo que está afuera.

En esta investigación, esto no solamente se observó en términos de agendas, rutinas y anticipaciones a situaciones no establecidas previamente —como cambios en las actividades escolares, las rutas del transporte, la alimentación, el mobiliario de la casa o las listas de reproducción de contenidos audiovisuales—, sino también en los significados, como los colores y las formas; se relacionó el color rojo con la ira, por ejemplo, y el verde con la tranquilidad. Al adquirir estos significados, dichos patrones del mundo exterior requerirían tener una continuidad en la persona autista que, al alterarse, generarían altos niveles de ansiedad, así como sentimientos de incomprensión por parte de otros individuos, como se observó en uno de los relatos.

Otros aspectos relevantes en los relatos de las personas autistas fue la mayor presencia de suspicacia y las diferencias en la disposición actitudinal hacia la conversación. El Eje Cafetero, donde afirmaron residir los participantes de esta investigación y sus padres, es una región de Colombia caracterizada por la actitud de confianza, la reciprocidad afectiva y un significativo interés por conversar, incluso entre niños, niñas y adolescentes. Esto contrasta con la suspicacia y la menor disposición a la conversación de algunos participantes con autismo.

En términos del significado, la reciprocidad socioafectiva mediaría de manera distinta en la construcción de la identidad de la persona autista, teniendo en cuenta aspectos como el cuadro clínico del autismo desde el modelo médico —intereses restringidos y alteraciones en las modalidades sensoriales—, y las diferencias planteadas desde la neurodiversidad —preferencia por temas específicos o formas diversas de integrar la información recibida a través de los órganos sensoriales—. Para algunas personas autistas, tal como se observó en la presente investigación, sería poco significativo e incluso molesto conversar con individuos recién conocidos o que hablan de temas poco o nada interesantes, así como conversar con personas que hablan en voz alta, rápido o demasiado, o en espacios poco o muy estimulantes en términos sensoriales.

Desde Heidegger (2003), el Dasein en el autismo podría ser menos susceptible que otros al absorberse en el mundo como ser caído, teniendo en cuenta la menor reciprocidad con otros individuos y las alertas que se encienden en términos sensoriales y que intervienen en no abrirse ante algunas experiencias; o el absorberse se daría principalmente a través de los elementos del mundo con los que más resuena el individuo, como es el caso de sus intereses particulares.

De otro lado, los presentes resultados demuestran la importancia de la integración de los hallazgos neurofisiológicos con la experiencia de primera persona para la investigación sobre el autismo. Es posible considerar que los resultados divergentes encontrados en las investigaciones previas sobre el funcionamiento del SNE en el TEA (Bernier et al., 2007; Bernier et al., 2013; Fan et al., 2010; Martineau et al., 2008; Oberman et al., 2005; Raymaekers et al., 2009), podrían deberse a la heterogeneidad ontológica de las personas con autismo, representada en un amplio espectro de la relación persona-mundo. En esta investigación, los datos atípicos presentados en la figura 2 y encontrados en el canal C3 en la condición de OBS BIO corresponderían a las características diversas de los participantes, que incluyen las diferentes formas de verse a sí mismos, de relacionarse con los otros y de dejarse absorber por el mundo.

Cabe señalar que los resultados divergentes hallados en la figura 3 correspondieron a dos participantes que se narraron de manera diferente. El participante que no presentó la DRE del ritmo mu en la condición de OBS BIO en el canal C3, indicando lo que sería inactividad del SNE, demostró una proxemia distante y una actitud poco dispuesta a interactuar. Por el contrario, el niño en quien sí se observó la DRE, considerando lo que sería la activación del SNE, manifestó mayor apertura para conversar, hablando de sus intereses y de su relación con el mundo, pero también demostrando una actitud de apertura hacia el relato de la investigadora con quien interactuaba. De igual modo, su proxemia fue menos rígida, haciendo ademanes para conversar, sonriendo y escuchando con atención cuando se le hablaba.

Un aspecto que también sobresale es la diferencia en la DRE en los dos grupos en las condiciones OBS NO BIO 1 y OBS NO BIO 2 en el canal Cz, en donde el grupo con autismo obtuvo porcentajes más altos (724% respecto al 14% y 1010% respecto al 15%). Estas divergencias apuntarían a que las personas autistas se orientan más a los detalles de los objetos y a la identificación de patrones en elementos del mundo donde no están presentes otros individuos; como los videojuegos, los programas informáticos, las máquinas y otros sistemas (Baron-Cohen, 2013).

De otro lado, estableciendo relaciones entre la experiencia subjetiva y los hallazgos neurofisiológicos, se observa que, pese a que comparten un mismo diagnóstico, las personas con autismo —cabe recordar que se trata de autismo grado 1— adoptan diferentes maneras de ser-en-el-mundo; no solo respecto a los individuos no autistas, sino entre ellos mismos, observadas en el comportamiento del SNE, en la forma de narrarse, en los intereses particulares, así como en las divergencias en las relaciones con los amigos, la familia y los compañeros de estudios.

Con base en la propuesta de Heidegger (2003), la mayor conexión con estímulos no procedentes de otros individuos, observada en algunos participantes autistas de esta investigación, podría comprenderse desde el encuentro de otro ente con el Dasein. En este sentido, las condiciones OBS NO BIO 1 y OBS NO BIO 2 como entes (cosas o elementos que están) no son simples entes sin más, sino que son determinadas por el ser del Dasein (correspondiente al participante con autismo) en cuanto entes, que adquieren un significado desde el cual son vistos y representados. Por ende, este Dasein, como ser que existe, dispone y se ocupa del ente que descubre en su mundo circundante de manera diferente a como lo hacen otros individuos (participantes controles). Las dos formas de relación implican un estar fuera, saliendo de sus esferas internas en diferente medida, una más que otra, pero estando ambas en relación y habitando el mundo.

Pese a que los presentes hallazgos responderían a las formas heterogéneas como el SNE se comporta en el autismo, lo que más dejan no son respuestas, sino preguntas acerca de las diferencias entre personas autistas. Los datos atípicos observados en la figura 2 para el grupo de participantes con autismo también podrían estar mediados por características subjetivas de las experiencias individuales e internas que no se podrían observar haciendo uso de técnicas de exploración de la actividad bioeléctrica cerebral. No obstante, a través de los presentes resultados, es posible considerar que el SNE, como circuito neuronal, media en la experiencia subjetiva de la persona autista situada en el mundo, mientras esta experiencia influye en el SNE, estimulando su funcionamiento. Así, las diferencias en el SNE también podrían estar mediadas por las identidades que se construyen a través de las experiencias vividas en el marco de procesos sociales y culturales.

Relación con los objetivos

Teniendo cuenta que el objetivo de esta investigación fue comprender la relación entre subjetividad y cerebro, abarcando los procesos neuronales implicados en el autismo y la experiencia de primera persona de los participantes, se consideró que los resultados podrían tener un impacto significativo en una institución educativa o colegio de la localidad, siendo este el espacio más referido por los participantes y en el que más vivencias significativas expresaron tener.

Con base en la naturaleza neurofenomenológica de esta investigación, se diseñó una iniciativa de intervención educativa integradora, basada en las experiencias de primera persona de los niños, niñas y adolescentes evaluados, así como en los hallazgos neurofisiológicos. Desde la experiencia de los participantes, se tuvieron en cuenta los intereses que ellos refirieron en el laboratorio, como los estímulos visuales y las tareas visoconstruccionales a la hora de adquirir nuevos saberes. La iniciativa se denominó «Neurodiversidad: programa de intervención neuropsicopedagógica para la educación inclusiva de los niños, niñas y adolescentes con autismo de la ciudad de Manizales» (abreviada «Neurodiversidad»), liderada por una de las investigadoras.

Los dos objetivos de esta iniciativa fueron: primero, diseñar un aula inclusiva y amigable con la cognición y con las formas de habitar el mundo de los estudiantes con autismo; segundo, co-construir con los docentes de aula y los docentes orientadores nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes con autismo y sus pares. La iniciativa fue ganadora del segundo lugar en el Premio Cívico Retos con los ODS, organizado por la Corporación Manizales Cómo Vamos, sus socios y aliados.

El dinero entregado como parte del premio se invirtió en la adecuación del aula de grado cuarto de la Institución Educativa (I. E.) San Pío X de la ciudad de Manizales, la cual es de carácter público. El aula de grado cuarto se encuentra ubicada en la sede La Capilla del barrio La Enea, primer bloque. Esta es un aula regular a la que asisten tanto niños y niñas con autismo y otras condiciones, como estudiantes sin ningún diagnóstico. El espacio fue acondicionado a partir de los hallazgos cualitativos y cuantitativos de la investigación, así como de la tesis de Armstrong (2012) para la creación del aula neurodiversa.

Los materiales que se adquirieron fueron modelos anatómicos en 3D, libros en 3D, piezas armables y adheribles, materiales artísticos, pictogramas para la realización secuencial de tareas, juegos para fortalecer las habilidades sociales, frases en inglés, modelos del rostro y del cuerpo humanos, impresiones en banner de 80 cm x 120 cm para aprender temáticas de diferentes asignaturas saltando (lengua castellana, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas), láminas portátiles para el fortalecimiento de las habilidades semánticas y dos sillones abollonados (puff) para cambiar de lugar en clase. Teniendo en cuenta que la iniciativa «Neurodiversidad» se desarrolló durante el periodo de confinamiento por COVID-19, se les sugirió a los docentes prestar los materiales a los niños y niñas. La figura 4 muestra el aula acondicionada.

Cabe señalar que el segundo objetivo de la iniciativa «Neurodiversidad» fue co-crear con los docentes de aula y los docentes orientadores nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes con autismo y sus pares. Por esta razón, se realizaron 10 talleres con cinco docentes de aula y con la docente orientadora de la I. E. San Pío X. Estos talleres se basaron en una relación horizontal, en la cual también se hizo uso del método fenomenológico y del estilo socrático basado en la propuesta de Martínez (2009). En esta ocasión, se buscó conocer y comprender la experiencia de primera persona de los docentes respecto a su trabajo en el aula con estudiantes con autismo, ampliando su campo fenoménico para la generación de nuevas ideas facilitadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta población.

Los talleres se realizaron semanalmente en espacios de dos horas, haciendo uso de la aplicación Google Meet. Si bien una investigadora moderaba y preparaba una presentación con diapositivas para cada encuentro, los talleres eran abiertos al diálogo y a la generación de ideas, fundamentadas en la experiencia de primera persona de los participantes y en la evidencia científica. Las temáticas de los talleres fueron las siguientes: 1) Generalidades del autismo: etiología, fisiopatología, integración sensorial, emoción, cognición y conducta. 2) Perfiles neuropsicológico y neurofisiológico de la población infantil con autismo de la ciudad de Manizales. 3) El niño y la niña con autismo en el contexto escolar: estrategias de intervención en el aula, parte 1. 4) El niño y la niña con autismo en el contexto escolar: estrategias de intervención en el aula, parte 2. 5) Estrategias de trabajo por áreas curriculares con los estudiantes neurodiversos. 6) El juego como herramienta para la integración sensorial y el desarrollo motor. 7) Cómo crear un aula inclusiva y neurodiversa. 8) El niño y la niña con autismo y sus compañeros de clase. 9) El niño y la niña neurodiversos, la familia y la escuela, parte 1. 10) El niño y la niña neurodiversos, la familia y la escuela, parte 2. Los talleres permitieron que los docentes compartieran sus significados respecto al trabajo en el aula con sus estudiantes neurodiversos, generando estrategias con sus compañeros y adquiriendo nuevos saberes basados en los resultados de la investigación.

Por último, se desarrollaron cuatro encuentros con los padres, madres, hermanos y hermanas de los estudiantes con autismo de la I. E. San Pío X. Estos encuentros también se basaron en el método fenomenológico y en la propuesta de diálogo socrático de Martínez (2009), interpelando a los interlocutores sobre el ser-en-el-mundo como familiar de una persona con autismo. Las temáticas abordaron la evidencia científica, pero se enfocaron en las experiencias subjetivas de los integrantes de las familias. Los encuentros, realizados también a través de Google Meet, fueron abiertos y se desarrollaron en torno a los siguientes aspectos: 1) Generalidades del autismo. 2) Los niños y niñas con autismo, sus hermanos y hermanas. 3) Afrontamiento del estrés en familias de personas con autismo. 4) El niño y la niña con autismo en época de COVID-19: estrategias de intervención y rutas de atención. En estos encuentros, los padres expresaron sus sentimientos respecto a su mundo de la vida y a las nuevas formas de narrarse tras la llegada del niño o la niña con autismo a la familia. Se formularon preguntas que facilitaron la identificación de nuevas posibilidades para descubrir el sentido ante los retos que conlleva el autismo en la infancia.

Conclusiones

En la persona autista grado 1, tal como fue el caso de los participantes de esta investigación, se observa una relación persona-mundo, pero dada de manera diferente a la que se da en la persona sin esta condición. Desde la propuesta de Heidegger (2003), la relación en esta investigación se dio entre el Dasein (forma de existir del participante con autismo) y el ente (cosa que es, en este caso particular, condiciones de observación de movimientos no biológicos) que tiene un significado para él; por lo que no constituye un ente sin más, sino que se muestra y es representado en su mundo, siendo determinado por él y adquiriendo un significado particular para él como detalle sobresaliente que sigue un patrón o un proceso sistemático.

En el contexto educativo es fundamental tener en cuenta este aspecto, ya que implica un reconocimiento de la diferencia de la relación persona autista-mundo respecto a la relación persona no autista-mundo. De un modo práctico, y tal como se propuso desde la iniciativa «Neurodiversidad», esto subraya la necesidad de crear estrategias que integren el ser-en-el-mundo del estudiante autista. Si bien el contexto educativo busca fortalecer las relaciones entre pares, las personas autistas también requieren que se reconozcan sus diferencias y que se propicien escenarios para el aprendizaje que no siempre involucren la interacción social —mucho menos promovida de manera forzosa—, sino que también faciliten la realización de tareas individuales y la relación con otros elementos, por ejemplo, animales, plantas, minerales, así como con objetos de interés particular y significativo para las personas autistas.

Entretanto, es fundamental respetar los intereses de las personas autistas en el contexto educativo y comprender su experiencia subjetiva, por ejemplo, permitiéndoles hacer referencia a sus temas de interés en el desarrollo de las actividades académicas, entendiendo sus diversas formas de integrar la información sensorial, otorgando valor a la sistematización en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y anticipando cambios en las rutinas previamente establecidas.

Tal como se señaló en el párrafo anterior, los aspectos descritos aplicarían para personas con autismo grado 1, diagnóstico correspondiente a los niños, niñas y adolescentes de este estudio. Sin embargo, esto mismo no podría decirse para los casos de personas con autismo grado 2 o grado 3, donde los restrictores psicofísicos son mayores e influyen en la relación persona-mundo. Los presentes hallazgos permiten considerar que el grado de autismo podría ser directamente proporcional a la constitución existencial del Dasein. Sin embargo, tanto el desbalance de la muestra evaluada de personas con autismo respecto a los participantes controles como la ausencia de personas con otros grados de autismo en este estudio, constituyen limitaciones para generalizar los presentes resultados. Por esta razón, es preciso realizar más estudios con muestras más balanceadas y que incluyan participantes con grados de autismo 2 y 3, haciendo uso de otras metodologías que faciliten la evaluación de diferentes procesos cognitivos, motores, emotivos y afectivos en estos otros dos grupos, así como la comprensión de su experiencia subjetiva y de su conjunto de significados.

En la presente investigación se demostró la relación estrecha que existe entre neuronas espejo y el ser-en-el-mundo. Aspectos como la interacción social y la construcción de vínculos con otros individuos estarían condicionadas por características subjetivas de las experiencias de primera persona, mediadas por procesos mentales vinculados a circuitos cerebrales, como el SNE. A su vez, el mundo de la vida, en el que participan la cultura y la sociedad, retroalimentarían este circuito, estimulando su funcionamiento a través de la interacción con los otros. Se considera que las distintas formas de ser-en-el-mundo de los individuos con autismo podrían integrarse a la propuesta de las diferencias cognitivas, tal como lo refiere el modelo de la neurodiversidad, reconociendo también las afectaciones en aspectos como la interacción social y la imitación que se describen desde el modelo médico.

El autismo constituiría un problema filosófico, teniendo en cuenta que el concepto que se emplee podría influir en la manera como la persona con esta condición se piensa, se identifica y, en efecto, es ella misma. El autismo, conceptualizado solamente desde el conjunto de alteraciones orgánicas, podría condicionar la manera como la persona se narra y se identifica, excluyéndola de lo que se considera funcional e influyendo en su manera de habitar el mundo. A partir de los resultados de esta investigación, se considera importante integrar la evidencia científica que respalda al modelo médico con los argumentos que presenta el modelo de la neurodiversidad, reconociendo tanto las dificultades como las fortalezas de la persona autistas.

Asimismo, esta investigación ha permitido comprender que es fundamental centrarse en la persona más que en el dato, en el marco de una relación horizontal que promueva el diálogo y la comprensión del fenómeno de estudio desde quien lo vive en su cotidianidad. Una forma de comprender las diferencias entre hallazgos, como ha sido el caso de algunas investigaciones que han estudiado la relación entre neuronas espejo y autismo, sería a través del reconocimiento de la experiencia subjetiva de los participantes y la comprensión de los significados en la construcción de sus identidades.

En futuras investigaciones, realizadas desde la neurofisiología, la neuropsicología y la neurociencia cognitiva, se recomienda adoptar una aproximación neurofenomenológica, en la cual, además de las variables observables y mensurables, se tenga en cuenta la experiencia subjetiva de primera persona de los individuos evaluados. También se recomienda integrar otras posturas filosóficas en el abordaje de la experiencia subjetiva, como la narratividad y la hermenéutica desde Paul Ricoeur, así como la corporalidad desde Maurice Merleau-Ponty. El carácter abarcador de la filosofía les permitiría a los neurocientíficos ampliar su campo fenoménico respecto al objeto de investigación, integrando miradas antes no contempladas para comprender nuevas realidades. En este sentido la neurofenomenología constituiría un programa de investigación que facilitaría ese diálogo, haciendo uso de la evidencia y la experiencia para la generación de nuevo conocimiento y la transformación social.

Referencias

Armstrong, T. (2012). El poder de la neurodiversidad. Las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebrales.Espasa Libros.

Asociación Americana de Psiquiatría [APA]. (2014) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. (5.ª ed). Editorial Médica Panamericana.

Asperger, H. (1944). Die „autistischen psychopathen“ im kindesalter. Archiv fur psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 76-136. https://doi.org/10.1007/BF01837709

Baron-Cohen, S. (2013). Autismo y mente técnica. Investigación y ciencia,(436), 78-81. https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/la-vida-interior-de-los-quarks-566/autismo-y-mente-tcnica-10712

Bernier, R., Aaronson, B., & McPartland, J. (2013). The Role of Imitation in the Observed Heterogeneity in EEG Mu Rhythm in Autism and Typical Development. Brain and Cognition, 82(1), 69-75. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2013.02.008

Bernier, R., Dawson, G., Webb, S., & Murias, M. (2007). EEG Mu Rhythm and Imitation Impairments in Individuals with Autism Spectrum Disorder. Brain and Cognition, 64(3), 228–237. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2007.03.004

Contreras, F. (2006). Pensar la identidad con Heidegger. La Lámpara de Diógenes: Revista Semestral de Filosofía,7(12), 74-84. https://www.redalyc.org/pdf/844/84401306.pdf

Duque, H. & Aristizábal, E. (2019). Análisis fenomenológico interpretativo: Una guía metodológica para su uso en la investigación cualitativa en psicología. Pensando Psicología,15(25), 1-24. https://doi.org/10.16925/2382-3984.2019.01.03

Fan, Y., Decety, J., Yang, C., Liu, J., & Cheng, Y. (2010). Unbroken Mirror Neurons in Autism Spectrum Disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry,51(9), 981-988. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02269.x

Gallagher, S. & Fernández, R. (2020). Pasado, presente y futuro del tiempo de la conciencia: de Husserl a Varela y más allá. Investigaciones fenomenológicas: Anuario de la Sociedad Española de Fenomenología,(17), 295-315. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7727194

Gallese, V., Kaysers, C., & Rizzolatti, G. (2004). A Unifying View of the Basis of Social Cognition. Trends in Cognitive Sciences, 8(9), 396-403. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.07.002

Hamilton, A. (2013). Reflecting on the Mirror Neuron System in Autism: A Systematic Review of Current Theories. Developmental Cognitive Neuroscience, 3, 91-105. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2012.09.008

Heidegger, M. (1988). Identidad y diferencia.Anthropos Editorial.

Heidegger, M. (2003). Ser y tiempo.Trotta.

Husserl, E. (2012). La idea de la fenomenología. Herder.

Iacoboni, M. (2009). Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación, o de cómo entendemos a los otros. Katz Editores.

Iriarte, J., Cieza, S., & Urrestarazu, E. (2013). Fundamentos de electroencefalografía. Semiología electroencefalográfica. En J. Iriarte y J. Artieda (Eds.). Manual de neurofisiología clínica (pp. 3-18). Editorial Médica Panamericana.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child,2, 217-250. https://autismtruths.org/pdf/Autistic%20Disturbances%20of%20Affective%20Contact%20-%20Leo%20Kanner.pdf

Lidell, H. & Scott, R. (1883). A Greek-English Lexicon. Clarendon Press.

Martineau, J., Cochin, S., Magne, R., & Barthelemy, C. (2008). Impaired Cortical Activation in Autistic Children: Is the Mirror Neuron System Involved? International Journal of Psychophysiology,68(1), 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2008.01.002

Martínez, E. (2009). . El diálogo socrático en la psicoterapia centrada en el sentido. Ediciones Aquí y Ahora.

Merleau-Ponty, M. (1994). . Fenomenología de la percepción. Planeta-Agostini.

Oberman, L., Hubbard, E., McCleery, E., Altschuler, L., Ramachandran, V., & Pineda, J. (2005). EEG Evidence for Mirror Neuron Dysfunction in Autism Spectrum Disorders. Cognitive Brain Research,24(2), 190–198. https://doi.org/10.1016/j.cogbrainres.2005.01.014

Palau-Baduell, M., Valls-Santasusana, A., & Salvadó-Salvadó, B. (2011). Trastornos del espectro autista y ritmo mu. Una nueva perspectiva neurofisiológica. Revista de Neurología,52(1), 141-146. https://neurologia.com/articulo/2010796

Ramachandran, V. S. (2012). Lo que el cerebro nos dice. Los misterios de la mente humana al descubierto. Paidós.

Raymaekers, R., Wiersema, J., & Roeyers, H. (2009). EEG Study of the Mirror Neuron System in Children with High Functioning Autism. Brain Research, 1304,113-121. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2009.09.068

Resolución 8430 de 1993 [Ministerio de Salud]. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Octubre 4 de 1993. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF

Rizzolatti, G. & Craighero, L. (2004). The Mirror-Neuron System. Annual Review of Neuroscience, 27, 169-192. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230

Safranski, R. (1997). Un maestro de Alemania. Martin Heidegger y su tiempo.Tusquets Editores.

Sánchez, S. (2020). Paradigma de la neurodiversidad: una nueva forma de comprender el trastorno del espectro autista. Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional,7(1), 19-35. https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/146299

Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. (2009). De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana.(4.ª ed). Gedisa.

Zahavi, D. (Ed.). (2000). Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-Experience.John Benjamins Publishing Company

1 Fuentes de financiación: Universidad de Manizales [Código A0601X0512], Grupo de investigación en Psicología Clínica y Procesos de Salud. Universidad Autónoma de Manizales [Código 556-082], Grupos de Investigación en Neuroaprendizaje, así como Física y Matemáticas. Declaración de intereses: las autoras declaran que no existe conflicto de interés. Disponibilidad de datos: todos los datos se encuentran disponibles en este artículo.

2 Doctoranda en Filosofía de la Universidad de Antioquia (Instituto de Filosofía), Magíster en Psicología Clínica, Certificada en Logoterapia y Análisis Existencial. Docente e Investigadora de la Universidad de Manizales. Correo electrónico: vaarboleda81249@umanizales.edu.co

3 Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Magíster en Investigación y Desarrollo Educativo y Social. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE). Correo electrónico: francia46@gmail.com

4 Elaborado a través de ATLAS.ti, versión 23.

5 DRE para canales centrales en las cuatro condiciones experimentales, comparadas con C BAS.

6 La señal electrofisiológica del sujeto TEA 1 no presenta supresión en la banda entre 8-13 Hz, mientras que en el sujeto TEA 2 sí se observa.

7 El aula busca adaptarse a la forma como los estudiantes con autismo habitan el mundo escolar, por lo que se hizo énfasis en la compra de materiales visoconstruccionales.