Interculturalidad: hacia el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en estudiantes de educación básica1

[Versión en español]

Interculturality: towards the Recognition of Colombian Indigenous Cultures in Basic Education Students

Interculturalidade: para o reconhecimento das culturas indígenas colombianas em alunos da educação básica

Recibido el 15/06/2023

Aceptado el 05/03/2024

Cómo citarPeñaranda, L et al., (2025). Interculturalidad: hacia el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en estudiantes de educación básica Ánfora, 32(58), 147-170. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n58.2025.1097 |

Larry Peñaranda2

https://orcid.org/0000-0003-3493-0399

CvLAC

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/ Colombia Ana María Corrales3

https://orcid.org/0009-0009-7256-2241

CvLAC

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/ Colombia Daniel Márquez4 https://orcid.org/0000-0001-6488-2864 México |

Resumen

Objetivo:

el presente artículo se deriva de una tesis doctoral, y tiene como objetivo analizar la incidencia de la interculturalidad hacia el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en estudiantes de educación básica.

Metodología:

se lleva a cabo un acercamiento a la interculturalidad por medio de la investigación acción, de tipo cualitativo y de alcance descriptivo, con una población de estudiantes de grado cuarto de un colegio bilingüe de educación básica. En la investigación se relacionan una serie de intervenciones, cuyos instrumentos fueron planeadores de clase, diarios de campos y lineamientos institucionales.

Resultados:

los resultados arrojados en la prueba diagnóstica reflejan un desconocimiento sobre la existencia de culturas ancestrales colombianas. La orientación de las clases generó interés en los estudiantes por conocer más sobre la cultura indígena, así como por el respeto por aquellos grupos étnicos que los estudiantes no habían podido reconocer.

Conclusiones:

Se pudo observar que los estudiantes no contaban con conocimiento suficiente para reconocer a los diferentes grupos indígenas de la región, conocimiento que es importante y necesario desde el marco intercultural para la formación de la identidad.

Palabras clave:

Cultura amerindia; educación intercultural; identidad; preservación de las lenguas (obtenidos del tesauro de la UNESCO).

Abstract

Objective:

This research article is derived from a doctoral thesis with the objective of analyzing the incidence of interculturality toward the recognition of Colombian indigenous cultures in Basic Education students.

Methodology:

an approach to interculturality is carried out through action research, of a qualitative nature and descriptive scope, with a population of fourth-grade students from a bilingual elementary school. The research involves a series of interventions, whose instruments were class planners, field journals, and institutional guidelines.

Results:

The results from the diagnostic test reflect a lack of knowledge about the existence of Colombian ancestral cultures. The orientation of the classes generated interest among the students to learn more about Indigenous culture, as well as respect for those ethnic groups that the students had not previously recognized.

Conclusions:

It was observed that the students did not have enough knowledge to identify the different indigenous groups in the region, which is important and necessary within the intercultural framework for the formation of identity.

Keywords: Amerindian cultures; intercultural education; identity; language preservation (obtained from the UNESCO thesaurus).

Resumo

Objetivo:

este artigo de pesquisa, derivado de uma tese de doutorado, tem como objetivo analisar o impacto da interculturalidade no reconhecimento das culturas indígenas colombianas entre os alunos da Educação Básica.

Metodologia:

o estudo emprega uma abordagem de pesquisa-ação dentro de uma estrutura qualitativa e descritiva. A população foi composta por alunos da quarta série de uma escola de educação básica bilíngue. A metodologia envolveu uma série de intervenções usando planejadores de aula, diários de campo e diretrizes institucionais.

Resultados:

os resultados do teste diagnóstico indicaram uma falta de conscientização sobre as culturas ancestrais colombianas. A implementação das aulas despertou o interesse dos alunos em aprender mais sobre as culturas indígenas e promoveu o respeito por grupos étnicos que antes não eram reconhecidos pelos alunos.

Conclusões:

os resultados revelaram que os alunos não tinham conhecimento suficiente para reconhecer os vários grupos indígenas da região. Isso é significativo em uma perspectiva intercultural, pois a compreensão e o reconhecimento das culturas indígenas são fundamentais para a formação da identidade.

Palavras-chaves:

Culturas ameríndias; educação intercultural; identidade; preservação do idioma (obtido do thesaurus da UNESCO).

Introducción

Dado que la educación es la manera de guiar el conocimiento, se considera importante que la interculturalidad esté respaldada por el reconocimiento del inglés como lengua extranjera. A través de la enseñanza de este idioma, se tocan fibras más allá de la orientación gramatical, brindando al docente la oportunidad de proporcionar información sobre la cultura de una manera más profunda. La globalización y la interculturalidad están tomando relevancia puesto que permite vivir y trabajar juntos de manera eficaz y armoniosa en una sociedad cada vez más diversa. Por esta razón, la educación ha comenzado a crear conciencia sobre la gran importancia que esto conlleva.

La interculturalidad es parte de la comprensión y valoración de la diversidad cultural presente en el mundo y en las comunidades. Este estudio permite aprender sobre diferentes culturas, modos de vida y creencias; fortaleciendo así la conciencia como individuos y como sociedad. Otro objetivo del presente estudio es ayudar a construir una sociedad inclusiva, en la que, desde la interculturalidad, las personas se apropien de sus propias raíces y entiendan las diferencias del entorno, superando estereotipos y prejuicios culturales.

El interés de los investigadores es reforzar el proceso de enseñanza de la cultura en Colombia, dado que uno de los desafíos fundamentales que enfrentan las instituciones educativas en el siglo XXI es la promoción de la educación cultural. Para alcanzar este objetivo, se debe poner especial atención a la promoción de la enseñanza intercultural como elemento central para fomentar la ciudadanía democrática e inclusiva. En este sentido, la educación superior está comprometida con la promoción del bienestar y el progreso social, adaptándose a los cambios constantes de la realidad contemporánea. Esto requiere la implementación de prácticas educativas basadas en valores como la solidaridad, la tolerancia y la comprensión de las diferentes culturas, de tal manera que se promueva un diálogo intercultural genuino (Alcalá et al., 2020).

La enseñanza de las culturas es importante para los estudiantes, puesto que les permite adquirir saberes y habilidades para apreciar y respetar la diversidad cultural del mundo. La educación cultural ayuda a los estudiantes a comprender la complejidad de las diferentes sociedades para valorar la riqueza de los grupos étnicos; esto les permite desarrollar competencias interculturales, comunicarse de manera efectiva con personas con diferente bagaje cultural, así como comprender a profundidad la historia y el patrimonio cultural. Los estudiantes pueden aprender sobre creencias, tradiciones, costumbres, valores de la cultura, de tal manera que puedan comprender mejor las perspectivas y los puntos de vista de los demás.

La educación cultural es importante para el desarrollo de una sociedad inclusiva que permita a los estudiantes superar las barreras y estereotipos que afectan la comunicación y la interacción de manera efectiva entre personas de diferentes culturas. Los estudiantes aprenden el valor de las personas más allá de juzgarlos por su contexto, lo cual aporta a una sociedad más equitativa y respetuosa.

En este artículo se discute sobre la incidencia de la interculturalidad hacia el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en estudiantes de cuarto grado de educación básica en una escuela bilingüe. La percepción de los estudiantes sobre las culturas indígenas de su región se observa a través de las clases, comparado con culturas y pueblos indígenas de otros países. Colombia es uno de los cinco países con más territorio en sur América y cuenta con una ubicación privilegiada que cubre miles de kilómetros costeros en ambos océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico. Además, posee un clima tropical agradable con abundante flora y fauna. Estas condiciones llevaron al asentamiento de grupos sociales durante varios siglos, que generó una gran riqueza intangible representada por una rica e histórica mezcla cultural, la cual se refleja en cientos de costumbres.

Colombia es un país multiétnico en el que coexisten varias culturas. La coexistencia de cosmovisiones indígenas en un ambiente de interculturalidad y la interacción de una cultura con otra hace necesario reconocer la presencia de otras culturas y, de manera particular, en el mismo territorio. En sí misma, la interculturalidad pretende romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, así, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una coexistencia de respeto y legitimidad entre todos los grupos de una sociedad (Walsh, 1998).

Uno de los objetivos de la interculturalidad es establecer relaciones entre los grupos sociales y las diferentes culturas para formar ciudadanos capaces de reconocer las diferencias culturales de los demás y, de esta manera, construir juntos una sociedad más justa, plural e igualitaria que beneficie a todos. Ya no se trata de invisibilizar o negar otras culturas. Espinoza et al. (2019) sostiene que la interculturalidad es la relación entre diferentes culturas, basada en el respeto y la igualdad; asimismo, en esta se pretende que todos los grupos culturales que interactúan tengan los mismos derechos y oportunidades para asegurar la participación igualitaria de todos y que ninguno de ellos prevalezca sobre el otro.

El contacto y la interacción entre culturas que siempre ha estado presente muestra el aspecto «relacional» de la interculturalidad. La perspectiva funcional de la interculturalidad es explicada por Quintriqueo et al. (2020), quienes afirman que esta se convierte en retórica, sin implicaciones en la práctica misma, quedando relegada al discurso oficial desde las políticas públicas. Por lo tanto, esta no genera cambios en la sociedad ni en la estructura hegemónica del poder, lo que resulta en que la estructura social permanezca inalterada y que el conocimiento y el saber continúen prevaleciendo como formas predominantes de relacionarse desde el conocimiento occidental. En este sentido, Walsh (2005a) afirma sobre la interculturalidad que «[…] busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes» (p. 45).

Esta investigación se ha propuesto determinar la incidencia de la interculturalidad en el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas por parte de estudiantes de educación básica. Lo anterior con el propósito de identificar las metodologías pedagógicas adecuadas para despertar la conciencia de los estudiantes en conocer, reconocer y respetar la cultura de los grupos indígenas cercanos a su comunidad. Entre más conozcan sobre las diferentes culturas en las que viven, más comprensión, respeto y tolerancia tendrán hacia los demás, lo cual contribuirá a tener una mejor coexistencia en la sociedad.

Los grupos étnicos son comunidades que comparten una cultura, unas tradiciones, unas lenguas y otros aspectos de su identidad colectiva. Existen muchas clases de grupos étnicos alrededor del mundo, cada uno con sus propias características y particularidades. Una de ellas es la diversidad cultural con sus tradiciones y prácticas culturales únicas, las cuales incluyen su propia lengua, religión, vestuario, música y arte. Esta diversidad cultural puede ser una fuente de riqueza y creatividad, pero también una fuente de conflicto y tensión. La importancia de los grupos étnicos radica en su aporte a la diversidad cultural y a la preservación del patrimonio cultural humano.

Los grupos étnicos también juegan un papel importante en la construcción de la identidad y la autoestima de las personas. Al identificarse con un grupo particular, las personas pueden sentirse parte de una comunidad más amplia y experimentar un sentido de pertenencia que puede ser crucial para su bienestar emocional y psicológico. Estos grupos frecuentemente enfrentan desigualdades y barreras en el acceso a la educación, el empleo y otros recursos sociales, y pueden ser objeto de discriminación y estereotipos culturales; sin embargo, muchos de ellos han luchado por sus derechos y promovido la igualdad y la justicia social.

Antes de la llegada de los españoles al territorio colombiano, la población local se caracterizaba por una variedad de culturas con sus propios símbolos, tradiciones y un vasto conocimiento y sabiduría que fueron despreciados, menospreciados y en gran medida destruidos por los conquistadores que llegaron ávidos de riquezas y dominación, sin reconocer ninguna otra cultura que no fuera la suya propia. Con la llegada de los españoles, el ambiente en América cambió debido a la introducción de nuevas plantas y animales traídos por los europeos, la inserción de nuevas personas originarias de Europa y África con sus correspondientes prácticas culturales y tradiciones propias de su conocimiento, lo cual alteró los ecosistemas existentes hasta ese momento en las nuevas tierras, así como sus estructuras sociales y culturales. Todo esto debió haber influido considerablemente en su identidad, sentido de pertenencia y cohesión social. Dunbar (2023) afirma que las grandes civilizaciones del hemisferio occidental fueron destruidas de manera deliberada, interrumpiendo el progreso gradual de la humanidad y encaminándola por una senda de codicia y destrucción.

Durante el período colonial se disminuyó el número de habitantes indígenas y se dio una extinción física y cultural como resultado del arduo trabajo al que fueron sometidos como cargadores o mineros, así como por las enfermedades que los conquistadores trajeron consigo, como la varicela, y la intención de «civilizar» los pueblos con la cultura del conquistador, minimizando su dignidad, y, por consiguiente, limitando la expresión de sus pensamientos.

Según el censo del DANE (2019), el número de grupos indígenas ha aumentado con respecto al censo de 2005. Este incremento se debe a que los grupos indígenas se han establecido en la zona fronteriza, por lo que se puede inferir que las condiciones de vida de estos grupos no han sido adecuadas en sus lugares de origen, lo que los ha llevado a emigrar a otras regiones, dispersándose por toda la zona rural.

Fue solo hasta la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991 que se reconoció la pluralidad étnica del país y se aprobó la participación de las comunidades indígenas en la vida pública y política, e incluso se les facultó para ocupar cargos electorales. Esto permitió a los congresistas indígenas presentar ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República, en 2003, un proyecto para que los grupos indígenas tuvieran planes de desarrollo dentro de su territorio, así como la planeación del uso de la tierra, de acuerdo con sus propios valores y su cultura. A pesar de los esfuerzos por proteger los derechos de los pueblos indígenas, la eficacia de las consultas previas, piedra angular del derecho internacional para su protección, sigue siendo controversial. Su objetivo principal es asegurar la participación activa de los pueblos indígenas y tribales en las decisiones que les conciernen (Figuera y Ortiz, 2019).

Los pueblos indígenas constituyen las comunidades menos favorecidas como consecuencia de los procesos sociales evolutivos e históricos que comenzaron hace 500 años. Desde entonces se llevaron a cabo actos discriminatorios que aún se observan, incluida la expropiación de sus territorios, en ocasiones por las acciones violentas que ocurren en el país, con lo cual se genera un desarraigo de sus costumbres que afecta su bienestar. Es importante reconocer y respetar las costumbres y culturas ancestrales de los pueblos indígenas para saber de dónde vienen las personas, con el fin de lograr la consolidación de su identidad cultural. Quijano (2012) sostiene que, desde la época colonial, la imposición de la modernidad eurocéntrica ha afianzado un marco dualista de razón versus naturaleza, sustituyendo las diferencias étnicas y raciales de manera jerárquica. Esto ha promovido la explotación y saqueo de la segunda, destruyendo no solo la tierra, sino también a poblaciones completas y sus epistemes.

La educación de las comunidades indígenas centra sus acciones en la cultura, la identidad, la autonomía, la memoria colectiva, los elementos que le permiten adaptarse a nuevos modos de vida, y al desarrollo del proyecto social y comunitario a partir de planes educativos y de vida propios. (Giraldo y Taborda, 2020). Por esta razón, es necesario seguir promoviendo espacios adecuados para que los grupos indígenas puedan vivir en armonía con su cosmogonía ancestral, vivir de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, y darles la oportunidad de coexistir con otras culturas para lograr su desarrollo humano.

Con la intención de no relegar las culturas indígenas a los párrafos de los libros de historia, sino más bien reconocerlas y hacerlas presentes en la vida cotidiana, como Santos (2017) señala, es necesario avanzar hacia una «ecología del conocimiento». Esto, entendiendo que la realidad es epistemológica, cultural, espacial y temporalmente diversa; y que fomentar la diferencia implica «ampliar el mundo y ampliar el presente».

Es importante mencionar investigaciones previas, como la de Stavenhagen (2010), titulada «Identidades indígenas en América Latina», en la que describe el cambio de las identidades de los pueblos indígenas; un evento que ocurre según el tiempo y las circunstancias. También aborda el concepto de ‘comunidades indígenas’, vinculado a la vida diaria de estas personas y al anhelo de los indígenas de salvaguardar su autodeterminación, y preservar su identidad como una alternativa dentro de la interculturalidad frente al modernismo económico que ataca la cultura indígena y produce su marginación social y económica.

Otra referencia es la investigación de Rojas (2020) «El sistema educativo indígena propio de la legislación colombiana-SEIPEl», cuyos objetivos se ubican en un marco histórico y contextual para abordar los problemas de la educación indígena en Colombia. En este estudio se describe la identidad percibida según el idioma y la cultura para comprender mejor la aplicación de los derechos educativos de estos grupos sociales; también se aborda la necesidad de una comunicación centralizada que recoja de manera adecuada las preocupaciones identificadas en beneficio común de las comunidades, enfatizando que dicha comunicación debe caracterizarse por un ambiente de respeto y tolerancia para que los pueblos indígenas recuperen la confianza en el gobierno.

Estos antecedentes muestran que existe una distancia entre las políticas (texto) y la realidad; históricamente, los pueblos indígenas han enfrentado varios problemas relacionados con la identidad y el idioma. En algunos contextos, las políticas interculturales pueden favorecer a ciertas culturas dominantes en detrimento de otras, perpetuando así desigualdades y marginación. A veces, la cultura dominante puede ser privilegiada en la educación, legislación o acceso a recursos, mientras que otras culturas son relegadas o ignoradas.

Barabas (2014) presentó un estudio titulado «Multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalidad en el contexto de América Latina». El autor aborda la interculturalidad dentro de las ciencias sociales, refiriéndose a la situación de contacto entre diferentes culturas, así como a la ideología de la relación igualitaria entre ellas construida dentro del marco de las políticas de globalización y derechos humanos.

En el artículo «El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo», Monje (2015) propone opciones metodológicas sobre cómo los indígenas pueden construir planes de vida más cercanos a su realidad social para lograr la cohesión de estas comunidades con los municipios que acogen estos colectivos, a partir de los enfoques de la agroecología. Esta investigación se refiere al concepto de ‘eco-desarrollo’ que Sachs (1981) define como el proceso que busca definir la coevolución entre campesinos, su modo de vida y la naturaleza, y la relación con su entorno social y económico, pero bajo la mirada profunda de un conocimiento funcional y equilibrado de los ecosistemas en que interviene. El autor propone atender a una solicitud real para que los proyectos de vida vayan mucho más allá que la simple concepción, adaptándolos a la realidad indígena y no una mera construcción teórica.

Aunque la ubicación geográfica y el trabajo de campo pueden facilitar la convivencia y la aculturación entre culturas, es importante que este proceso ocurra de manera respetuosa y equitativa. Esto implica promover el diálogo intercultural, el respeto mutuo y la valoración de la diversidad cultural. Además, es esencial asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su origen cultural. En resumen, esos estudios buscan reconocer la tierra como algo realmente importante para la vida; las ciencias sociales son un campo en el que los estudiantes pueden aprovechar la oportunidad de aprender la diversidad de la comunidad.

Las vicisitudes que los pueblos indígenas tuvieron que superar de otras culturas distintas a las suyas dieron lugar a lo que actualmente se conoce como «interculturalidad», es decir, la interacción de diferentes culturas: indígenas nativos, creoles y afro-descendientes en el territorio colombiano. Sin embargo, a pesar de que las personas conviven con ellos diariamente, se observa frecuentemente la falta de interés de los estudiantes por conocer y reconocer las culturas indígenas, considerando el desdén y el estatus de minoría de la población indígena.

La decepción surge entre los profesores cuando a los estudiantes de educación básica les cuesta identificar los grupos indígenas de su municipio a pesar de la interacción diaria, como ver a las madres indígenas con sus hijos, vestidas de manera particular, mientras compran en sitios públicos o venden sus artesanías. A los docentes les sorprende que la gente no reconozca la cercanía y la presencia de grupos indígenas.

La cultura de los grupos indígenas no se valora, aunque vale la pena preguntarles a los estudiantes, considerando que estas culturas ancestrales son parte de su pasado, ¿qué aspecto de la cultura indígena les hace sentir orgullosos o avergonzados? Y, ¿por qué esto genera orgullo y vergüenza? Esas respuestas serían interesantes.

Por lo tanto, el propósito principal es analizar la incidencia de la interculturalidad de la cultura indígena por parte de estudiantes de cuarto grado de educación básica. Es conveniente promover la interculturalidad de los estudiantes para que sean buenos ciudadanos, tolerantes, participativos y colaboradores en la sociedad en la que se encuentren. Es importante fomentar en los estudiantes el interés por adquirir conocimientos sobre las culturas indígenas, de dónde provienen, para que reconozcan la diversidad completa de grupos nativos. Con lo anterior, se percibe que lamentablemente no hay suficiente conocimiento sobre las culturas indígenas de la región.

El objetivo general de esta investigación es analizar la interculturalidad hacia el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en los estudiantes de educación básica. Los objetivos específicos son, en primer lugar, diagnosticar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre la cultura indígena con respecto a los grupos indígenas colombianos más grandes, su lengua materna y su ubicación en el territorio nacional. En segundo lugar, diseñar y aplicar prácticas pedagógicas interculturales para el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas. Por último, evaluar el grado de conocimiento en este campo específico. De esa manera, la identidad de los estudiantes se refuerza mediante la interculturalidad, en relación con el conocimiento, las competencias, los comportamientos y los valores.

Existen numerosos grupos indígenas en todo el territorio nacional con los que la gente vive y de los que deben estar orgullosos porque forman parte de sus raíces ancestrales, considerando que su raza indígena y su cultura estuvieron aquí en el territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Es por esto que se siente la necesidad de conservar la cultura, la lengua y la identidad.

Considerando que todas las culturas son cambiantes y dinámicas, y que surgen de la inclusión de elementos de otras, dentro de las comunidades es importante reconocer los elementos que se han apropiado. A partir de esta perspectiva, surge un trabajo pedagógico que promueva el análisis y la creación de propuestas pedagógicas decoloniales, las cuales pretenden desafiar y romper las cadenas materiales, simbólicas y culturales, trabajando por sociedades caracterizadas por la justicia, la equidad y la dignidad (Walsh, 2013).

Los docentes desempeñan un papel primordial en la actividad de hacer conscientes a los estudiantes de la importancia de valorar, conocer y reconocer las culturas indígenas. Ellos cumplen un rol central en el aula y en la comunidad como agentes de interculturalidad, por lo que necesitan construir y reconstruir sus conocimientos, comportamientos, competencias, valores y actitudes en relación con la diversidad cultural como seres humanos con su propio origen, experiencia cultural y como docentes (Walsh, 2005b).

El reconocimiento de la presencia de otras culturas es valioso, puesto que permite a los individuos contextualizar su propia existencia y apreciar la diversidad humana dentro de diferentes entornos. Por lo tanto, el acercamiento a otras formas de pensar y entender, a través de las historias de otras personas, o a la literatura que se refiere a la diversidad, son excelentes formas de acercarse a otros. De acuerdo con Papini et al. (2019), también existe la convicción de que un pacto social puede beneficiar a la humanidad entre grupos sociales que promuevan el desarrollo y la democracia, y además propongan innovaciones a nivel cultural e institucional.

Metodología

Esta investigación se acoge a la investigación-acción como el método principal, «aprender haciendo». Clark et al. (2020) conciben la investigación-acción como una forma de ayudar a los docentes o investigadores a seguir buenas prácticas educativas mediante la mejora de sus decisiones y acciones, lo que finalmente aumentará la participación de los estudiantes, la enseñanza, el aprendizaje y los procesos educativos. Esto significa que un grupo de personas identifica un problema, emprende acciones, evalúa los resultados y, si no están satisfechos, intentan de nuevo. De este modo, se realizaron una serie de intervenciones en un grupo de cuarto grado de una escuela bilingüe, durante dos horas, en un período de diez semanas con actividades relacionadas con la interculturalidad, el conocimiento, las competencias, el comportamiento y los valores; en este caso, para realizar el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en la población.

Siguiendo el currículo de la institución, los estudiantes abordaron el tema de las familias lingüísticas de Colombia, entre las cuales se encuentran los chibchas, caribeños y arawak; así como la organización política, social, religiosa y económica de estos grupos. Además, los estudiantes de cuarto grado han alcanzado una etapa de desarrollo en la que pueden involucrarse significativamente con los aspectos de su cultura indígena. Las intervenciones comenzaron mostrando a los estudiantes imágenes sobre estas tribus indígenas, sin expresar ningún prejuicio, el docente permitió que los estudiantes socializaran lo que creían acerca de las personas de las imágenes. De allí surgieron comentarios como «Profesor, son personas pobres, personas de otros países», «¡qué ropa extraña!», «¿por qué usan esos accesorios?», lo cual representa una alerta sobre el desconocimiento de las raíces nativas por parte de estos estudiantes. De la misma manera, el docente les permitió participar para recoger información in situ respecto a estas culturas. Como un segundo paso, el docente ponía música nativa de las tribus indígenas y los estudiantes expresaban que conocían algunos de ellos, pero que otros eran de países como Perú o Ecuador. Luego, a partir de sus opiniones, se observó que no había información concreta sobre el reconocimiento de las familias lingüísticas de su propio país.

El docente guio a los estudiantes al reconocimiento de las tribus indígenas, su ubicación, su historia y cómo se han convertido en una minoría en el país. Además, planteó preguntas como: ¿Por qué los indígenas no estudian?, ¿por qué hablan otra lengua?, ¿por qué algunos de ellos viven en la pobreza? Luego, el profesor, mediante la historia de estas tribus, orientó a los estudiantes al reconocimiento de las diferencias que la sociedad puede tener con los grupos indígenas, siempre tratando de fomentar empatía con y por otros, los cuales representan una minoría, pero que al mismo tiempo muestran una parte importante de la historia del país. Así, se generó un cambio de mentalidad en los estudiantes, proporcionando información verdadera sobre su historia y la importancia de preservar sus raíces.

El proyecto tuvo un alcance descriptivo al facilitar la caracterización de aspectos como el rango de edad, el número de personas en el grupo, las prácticas y el reconocimiento. Según expresa Alban et al. (2020), la investigación descriptiva busca resaltar las características fundamentales de conjuntos similares de fenómenos de grupos utilizando criterios sistemáticos, reconociendo su estructura y comportamiento, y proporcionando información sistemática y comparable con otras fuentes. Además, ayuda a mostrar las perspectivas o dimensiones de un hecho, escena, entorno o situación. Es necesario tener un bagaje suficiente de conocimientos previos sobre interculturalidad y los pueblos indígenas, debido a que el objetivo del estudio es el reconocimiento de las culturas indígenas de la población en mención. Un alcance descriptivo se desarrolla por medio del habla, la escucha, la lectura y la escritura de frases sencillas y cortas que describan características físicas y culturales.

En esta investigación, la metodología cualitativa ha demostrado ser útil en la descripción, comprensión y transformación de problemas contextuales e ideográficos para generar teorías sustantivas, que no se habrían podido abordar de una manera abstracta y generalizadora (Pearse, 2021). Usualmente, se basa en métodos de recopilación de datos no estadísticos, como la descripción y la observación utilizados en este proyecto.

Las preguntas y los pensamientos a menudo surgen como parte de la práctica, y el proceso de investigación es flexible, entre experiencias e interpretación, y entre las respuestas y la aplicación de la teoría. En este contexto, la investigación cualitativa en el entorno cultural de las comunidades indígenas de Colombia ofrece la oportunidad de sumergirse en la riqueza y la particularidad de sus modos de vida. Este enfoque permite explorar valores y costumbres profundamente arraigados, creencias y tradiciones transmitidas de generación en generación. Estos elementos son fundamentales para una comprensión holística de su identidad cultural y la manera en que han dado forma a su historia a lo largo del tiempo.

Fernández et al. (2020) consideran que los datos conducen a compartir con la comunidad internacional la situación del país en el campo educativo y brindar la posibilidad de reflexionar sobre las mismas impresiones a otros investigadores. Los investigadores siguen un diseño de investigación que inicia con preguntas abiertas, las cuales se aplican al ver el entorno y las personas desde una perspectiva holística; los individuos, los sistemas o grupos no están aislados, hacen parte de un todo. Las personas aprenden de sus vivencias pasadas y presentes, lo cual fue de gran ayuda para llevar a cabo las intervenciones.

Para el equipo de investigadores cada opinión cuenta, no se buscó la verdad o lo moralmente correcto, pero sí una comprensión más profunda de los sentimientos de los demás; todos fueron vistos como iguales. Se considera que la moralidad es personal. Para estudiar adecuadamente a las personas, es conveniente conocerlas y escuchar cómo se sienten acerca de sus problemas cotidianos en la sociedad o en las organizaciones. Se aprende sobre conceptos como la belleza, el dolor, la fe, el sufrimiento, la tristeza y el amor.

La investigación se diseña para cerrar brechas entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. La observación de las personas en su vida diaria, escucharlas hablar sobre lo que piensan, significa que el investigador conoció de primera mano las vidas de las personas de la comunidad, sin filtrar la información por teorías, definiciones operacionales o estándares de medición.

En este proyecto, la población consistió en 55 alumnos de cuarto de primaria, divididos en 3 grupos (29 niñas-26 niños), distribuidos en: 4a (9 niñas-9 niños), 4b (10 niñas - 7 niños) y 4c (10 niñas-10 niños), con edades entre 9 y 10 años.

La técnica utilizada fue la observación, ya que permite la recopilación de datos de manera directa y objetiva. Según Arias (2020), la observación se caracteriza porque el investigador observa el fenómeno u objeto de estudio en su entorno natural. El investigador se separa físicamente de sí mismo para estudiar la población y permitirles realizar sus actividades.

La importancia de la observación en esta investigación radica en la habilidad de proporcionar datos detallados y contextualizados sobre el comportamiento, las interacciones sociales, los procesos naturales, y otros fenómenos de interés. Mediante la observación directa de las personas en su ambiente natural, los investigadores lograron captar aspectos que se perderían con otros métodos de recolección de datos, tales como cuestionarios o entrevistas. Además, la observación proporciona mayor conocimiento del contexto en el cual los participantes actúan de manera natural sin la influencia del investigador o cuestionamiento al respecto. Esto facilita la verdadera comprensión de la naturaleza de los pueblos indígenas y ayuda a evitar registrar errores cometidos por los prejuicios.

En este proyecto se realizó una prueba diagnóstica que permitió a los estudiantes mostrar sus conocimientos previos sobre las culturas indígenas, se les hizo una serie de preguntas que debían responder a partir de sus experiencias en el contexto colombiano. La observación en las diferentes intervenciones permitió a los investigadores obtener datos cualitativos, tales como expresiones de asombro por la nueva información, incomodidad o empatía por la misma situación.

Los diarios de campo cumplen un papel crucial en este método, ya que permiten a los investigadores registrar sistemática y reflexivamente sus experiencias, observaciones que hacen a lo largo del proceso de investigación. Estos diarios son un recurso inestimable para registrar aspectos contextuales, reflexiones de los estudiantes y emociones que no pueden captarse únicamente a través de otras técnicas de recopilación de datos. Los diarios de campo toman relevancia por diferentes razones, según Luna (2022), son un instrumento de carácter personal y consultivo, y es valioso tanto para el trabajo individual como grupal. Se convierten en una fuente de información para los profesionales que trabajan en el mismo tema para dar continuidad o seguimiento a un proyecto. Estos registros pueden incluir descripciones de situaciones, interacciones, lenguaje no verbal, eventos inesperados o cualquier otro aspecto relevante que contribuya a comprender el fenómeno investigado. Además, los investigadores registran pensamientos, preguntas, ideas y cambios en el comportamiento de la interculturalidad hacia las personas indígenas. Estos documentos o datos proporcionan una visión de las decisiones y los problemas aumentando la credibilidad e integridad del estudio.

Teniendo en cuenta que se realizaron una serie de intervenciones con la población, los investigadores realizaron reuniones previas para planear la orientación de las actividades e intervenciones. La importancia de los planeadores de clase se centra en que, antes de las intervenciones, ya se habían establecido objetivos para la preparación de las mismas en consonancia con las competencias sociolingüísticas descritas en la Guía 22: Estándares básicos de competencia en lenguas extranjeras: inglés, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2006) y el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

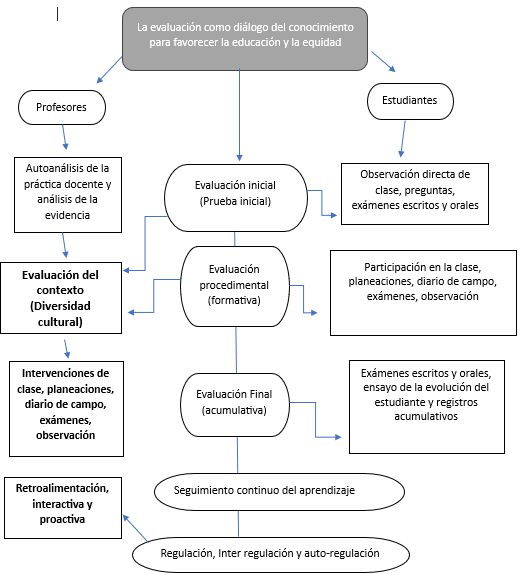

La evaluación formativa es una herramienta pedagógica importante que permite a los profesores recopilar información en tiempo real del progreso del aprendizaje. Esto incluye una evaluación informal continua a lo largo del proceso de aprendizaje, y proporciona valiosa información a docentes y estudiantes. Según Irons y Elkington (2021), la evaluación formativa y la retroalimentación son herramientas de aprendizaje muy poderosas y potencialmente constructivas para estudiantes y docentes. Cualquier actividad genera revisión de lo realizado o a futuro sobre los logros de aprendizaje, a lo cual puede llamarse evaluación formativa. Además, Heritage (2021) sostiene que la evaluación formativa efectiva proporciona información sobre dónde se ubica el aprendizaje de los estudiantes en relación con los objetivos a corto plazo.

El ciclo de retroalimentación funciona como un proceso continuo durante el aprendizaje que permite que todos los estudiantes avancen. Estos insumos ayudan a los profesores a diseñar evaluaciones significativas y retroalimentar los procesos oportunamente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Al utilizar este tipo de métodos de evaluación, los docentes y los estudiantes se dedican a la evaluación formativa, no buscan respuestas incorrectas o correctas; por el contrario, se busca dar sentido a cómo los estudiantes están pensando para que puedan decidir qué acciones tomar para avanzar en el aprendizaje desde su estado actual (Heritage, 2021).

Adoptando un enfoque intercultural, esta propuesta se basa y enriquece la contribución de Mora (2019), que aboga por un modelo de evaluación del aprendizaje intercultural en la escuela. Este enfoque tiene como objetivo fortalecer las habilidades pedagógicas, de evaluación y autoevaluación de los docentes en las escuelas, permitiéndoles revisar y perfeccionar sus métodos de evaluación de acuerdo con su contexto específico. Se trata de aprovechar tanto los conocimientos pedagógicos del profesor como las percepciones de los alumnos. Para alcanzar el tercer objetivo, evaluar el grado de conocimiento de los estudiantes acerca de la cultura colombiana y otras culturas, el docente utilizó la música y la fotografía como recursos para reforzar la cultura e identidad de los estudiantes. Este método brindó a los estudiantes oportunidades significativas para conectarse con su patrimonio cultural, fortalecer su identidad indígena y profundizar en la comprensión de tradiciones y valores de sus comunidades ancestrales.

El modelo de evaluación intercultural de los objetivos de aprendizaje en la escuela propuesto por Mora (2019) se tuvo en cuenta para este trabajo, ya que, a través del seguimiento constante, evalúa los objetivos del aprendizaje desarrollados por docentes y estudiantes en evaluación formativa para establecer un diálogo que entienda la diversidad de culturas de los participantes como una posibilidad de avanzar hacia la mejora educativa. Por esta razón, se toma este modelo como referencia y el propio se aplica para evaluar las competencias necesarias para esta investigación.

Fuente: Mora (2019).

Resultados

En el primer objetivo, diagnosticar el grado de conocimiento de los estudiantes sobre la cultura indígena con respecto a los grupos indígenas colombianos más grandes, su lengua materna y su principal ubicación en el territorio nacional, se percibe la falta de información sobre las raíces culturales de los estudiantes. En la prueba diagnóstica se observó que la población no tenía conocimiento sobre la existencia ni la cultura de las raíces indígenas. No obstante, los alumnos mostraron un gran entusiasmo y curiosidad por aprender más sobre los aspectos de la vida indígena. Este interés aportó información valiosa y generó preguntas significativas que guiaron el desarrollo de las intervenciones posteriores.

En el aula se observó un ambiente de respeto por la historia de la cultura indígena, empatía y consideración por la forma en que viven estas minorías. Los estudiantes relacionaron sus experiencias con la nueva información, ya que, en la orientación al reconocimiento de estas culturas, muchos de ellos ya tenían conocimientos. Los estudiantes de cuarto grado expresaron gran admiración por la historia y las costumbres de estas culturas indígenas manifestando voluntad y entusiasmo al hablar sobre la cultura.

La discusión y su relación con los objetivos revelaron que, a través de diferentes prácticas, los alumnos inicialmente no fueron capaces de reconocer o identificar a los grupos indígenas que se les presentaban en las imágenes. Esto se evidenció en preguntas y exclamaciones como: «Profesor, son gente pobre, gente de otros países», «¡qué ropa extraña!», «¿por qué llevan esos accesorios?». Esta información indica la falta de conocimiento de los estudiantes de los diferentes grupos indígenas que habitan la región. Por lo tanto, no se puede asumir que hayan podido identificar elementos culturales como nombres y lugares en las imágenes que se les presentaron para este fin. A partir de estos hallazgos, se pudo notar la falta de competencia intercultural entre los estudiantes, entendiendo esta como la capacidad de entender a las personas y su relacionamiento con otras culturas.

Ser competente interculturalmente implica encarnar actitudes de respeto, curiosidad y apertura, que sirven de base para desarrollar áreas esenciales de conocimiento como la conciencia cultural, el conocimiento específico de la cultura y la comprensión de otras perspectivas del mundo, además de habilidades como la observación y la escucha activa (Rawal y Deardorff, 2021). Estas actitudes, saberes y habilidades contribuyen de manera colectiva a interiorizar la competencia individual interculturalmente competente, fomentando cualidades como la flexibilidad, la adaptabilidad y la empatía.

Asimismo, Zapata (2023) se refiere al escenario actual de la interculturalidad en Colombia y, aunque presenta retos importantes, también expone avances y oportunidades para la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. La discriminación y el racismo siguen siendo graves problemáticas en el país, y muchos grupos étnicos y culturales se enfrentan a barreras estructurales en cuanto al acceso a oportunidades y recursos. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es desarrollar la competencia intercultural y lograr el reconocimiento de las culturas indígenas colombianas en los estudiantes de educación básica.

A pesar de que los estudiantes inicialmente no eran conscientes de los grupos indígenas de la región, durante la actividad de representar y caracterizar a la población indígena en el aula fue posible observar una curiosidad por conocer aspectos importantes de la vida de los grupos indígenas, causando incluso asombro e interés entre los estudiantes, quienes seguían atentamente lo que el profesor decía y lo que sus compañeros expresaban durante esta actividad. Los alumnos que realizaron la representación describieron la cultura de los grupos indígenas más importantes con frases sencillas y cortas, considerando sus características físicas, así como su vestimenta.

La competencia intercultural debe considerarse como resultado de un proceso experiencial que consiste en afrontar lo que es diferente en la lengua y la cultura (Caraballo et al., 2019). Las competencias interculturales son esenciales en la sociedad del conocimiento, puesto que facilitan la comprensión de las exigencias y los desafíos de las realidades socioculturales actuales, al tiempo que ofrecen la oportunidad de explorar las diversas culturas a profundidad. De esta manera, para que los estudiantes empiecen a comprender la cultura de los demás, necesitan conocimientos sobre la cultura de destino, conciencia para identificar sus características y las diferencias entre la cultura de destino y la propia, y voluntad para encontrar, analizar, sintetizar y generalizar las características y diferencias culturales. Además, es importante tener en cuenta los objetivos afectivos en la enseñanza de la cultura: el interés, la curiosidad y la empatía por conocer, comprender e interactuar adecuadamente con las culturas ajenas (Ruzieva, 2021).

Los grupos étnicos han mostrado motivación por explorar, recuperar e interpretar los aspectos tradicionales de su identidad local, lo que favorece el entendimiento y el establecimiento de una relación más equitativa entre la población indígena como anfitriona y sus visitantes. Esto permite demostrar responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, así como fomentar el entendimiento entre culturas, la empatía y la paz, como mencionan Medina et al. (2019).

En cuanto al segundo objetivo, el diseño de las actividades permitió reconocer la forma en que las políticas de Colombia incluían aspectos culturales, en particular, el reconocimiento de la cultura colombiana como grupo étnico, lengua y familia lingüística de referencia. Además, las prácticas pedagógicas requerían el desarrollo de las habilidades de pensamiento de los estudiantes como la escucha, la lectura, la escritura, el habla y hacer monólogos.

Una vez que se realizaron las intervenciones en las que los estudiantes conocían las principales culturas indígenas y la evaluación del grado de conocimiento, ellos mostraron respeto en el aula por las minorías indígenas en relación con sus experiencias anteriores. Esto les permitió llenar las falencias que tenían en el conocimiento de los habitantes prehispánicos en el territorio colombiano. Este proceso fue evidente, además del entusiasmo de los estudiantes por aprender más sobre sus antepasados y reconocer su pasado, pero también para comprender de manera más amplia el presente que vivían cada día.

Más adelante fueron capaces de identificar elementos culturales como nombres y lugares de manera acertada, así como escribir historias cortas basadas en su imaginación, describiéndose a sí mismos y observando diferencias con respecto a las nuevas culturas. Cuando las personas se sumergen en su propia cultura, muchos aspectos les parecen evidentes porque a veces no son conscientes de la propia hasta que aprenden y se relacionan con los demás. El desarrollo de actividades visuales y multimedia mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el enfoque de los elementos culturales, son prácticas pedagógicas que promueven patrones de comportamiento, valores, costumbres y participación activa de los estudiantes.

Limón y Pérez (2019) sostienen que, sin una comprensión respetuosa del mundo de vida del otro, no hay posibilidad de la comprensión esperada entre los mundos, y cada persona interpreta la cultura de acuerdo con sus propios criterios, reproduciendo simbólica y materialmente su propia sociedad. La idea se refiere al desafío de superar falencias culturales, particularmente en cuanto a la forma en que los individuos perciben y se relacionan con el tiempo. Señala la dificultad de comprender y transmitir estas diferencias, especialmente cuando una persona interpreta el tiempo de manera intersubjetiva, mientras que otras no. Como afirma Peña (2020), el lenguaje debe entenderse como un medio poderoso que es capaz de construir la realidad a través de las representaciones del mundo.

Conclusiones

Como resultado de la investigación, se pudo observar que los estudiantes no tenían conocimientos suficientes que les permitieran diferenciar los grupos indígenas de la región, aspecto que influye en el marco intercultural para la formación de la identidad. La interrelación entre culturas debe llevarse a cabo dando la importancia y el lugar a cada una de las culturas que intervienen para evitar la segregación y la injusticia. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta la victimización histórica de los grupos indígenas, que ha persistido durante más de quinientos años.

También se observó que no era falta de interés de los estudiantes para aprender más sobre la cultura de sus cohabitantes indígenas, sino que había pasado desapercibida, solían vivir con ellos exteriormente, sin ahondar en las culturas nativas, llegando al grado de ignorarlas. Una vez que los estudiantes son conscientes que en su propio país el territorio es compartido con grupos sociales de diversa lengua, historia y costumbres — que pueden parecer diferentes, pero que en esencia son los mismos seres humanos con características distintas— empezaron a comprender y apreciar esta diversidad.

Se podría concluir que las políticas colombianas son realmente convenientes porque reconocen su propia cultura y que la historia es el medio por el cual las personas permanecen unidas a su patrimonio cultural. El currículo busca vivir con dignidad, justicia y equidad; mientras que en las implicaciones pedagógicas que se incluye al ser humano, permiten disfrutar de la diversidad.

Los resultados abren una visión general de la situación en la que los estudiantes se encuentran sobre los saberes de su realidad. Si estos no eran conscientes de la existencia de grupos indígenas en la región, se promovería la adquisición de conocimientos para que sean tolerantes y colaboradores con otros individuos con una cultura diferente. Sin embargo, este es el primer paso dentro de un camino que aún queda por explorar.

El Marco Común Europeo de Referencia hace alusión a las tres «C», las cuales se refieren a la «Competencia intercultural»; la «Conciencia de la cultura», así como la existencia de otros que interactúan con las personas; y la «Curiosidad», que impulsa a acercarse a otras culturas para conocerlas. Este planteamiento pretende lograr una mayor armonía y respeto en un mundo multicultural.

A la luz de estos hallazgos, el grado de conocimiento de los estudiantes acerca del arawak, el caribe y chibcha y su interculturalidad aumentó, pudieron apreciar sus raíces, geografía, economía, idioma y los contextos en los que vivían sus antepasados. Las culturas de enseñanza y aprendizaje permitieron reconocer la importancia de la comunicación en la sociedad, la conservación de la tierra y la familia como núcleo de la vida.

Basta con que el docente promueva el acercamiento entre la cultura de los estudiantes para que estén interesados en explorar nuevos horizontes dentro de su propio país. Colombia es una nación diversa, que ofrece a los estudiantes numerosas oportunidades para explorar. Al acercar las culturas indígenas a las suyas, los estudiantes pueden reconocer y conectar mejor con otras culturas al tiempo que fomentan un marco de igualdad, inclusión, tolerancia y respeto.

Referencias

Alban, G., Arguello, A. y Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). Recimundo, 4(3), 163-173. https://recimundo.com/index.php/es/article/view/860

Alcalá, M., Villalba, S. y Leiva, J. (2020). Metodologías activas e innovadoras en la promoción de competencias interculturales e inclusivas en el escenario universitario. Metodologías activas e innovadoras en la promoción de competencias interculturales e inclusivas en el escenario universitario. European Scientific Journal, ESJ, 16(41), 6-23. https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n41p6

Arias, J. (2020). Técnicas e instrumentos de investigación científica. Enfoques consulting EIRL.

Barabas, A. (2014). Multiculturalismo, pluralismo cultural e interculturalidad en el contexto de América Latina: la presencia de los pueblos originarios. Configurações. Revista Ciências Sociais, (14), (11-24). https://journals.openedition.org/configuracoes/2219#quotation

Caraballo, M., Puente, C. y Acosta, Y. (2019). Marco conceptual para desarrollar la competencia intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Varona, (68), 1-8. https://www.redalyc.org/journal/3606/360671526002/360671526002.pdf

Clark, J., Porath, S., Thiele, J., & Jobe, M. (2020). Action Research. NPP eBooks. https://newprairiepress.org/ebooks/34/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), (2019). Población Indígena de Colombia, resultados del censo nacional de población y vivienda 2018. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf

Dunbar, R. (2023). An Indigenous Peoples' History of the United States. Beacon Press.

Espinoza, E., Castellano, J., & Herrera, L. (2019). The Intercultural Dimension in The Teaching Formation in Ecuador. Psychology, Society, & Education, 41(18), 1-6. https://www.revistaespacios.com/a20v41n18/a20v41n18p26.pdf

Fernández, M., Alcaraz, N., Pérez, L., & Postigo, Y. (2020). Is Qualitative Research in Education Being Lost in Spain? Analysis and Reflections on the Problems Arising from Generating Knowledge Hegemonically. TQR, 25(6), 1555-1578. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4374

Figuera, S., & Ortiz, M. (2019). El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Casos de estudio: Ecuador y Colombia. Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 19(36), 59-76. https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2019.1/a04

Giraldo, J. y Taborda, W. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural. Praxis, 16(2), 179-186. http://dx.doi.org/10.21676/23897856.3657

Heritage, M. (2021). Formative assessment: Making it happen in the classroom. Corwin Press.

Irons, A., & Elkington, S. (2021). Enhancing Learning Through Formative Assessment and Feedback. Routledge.

Limón, F. y Pérez, D. (2019). Traducción dialógica decolonial. Experiencia con el pueblo maya-chuj. Meta, 64(1), 57-77. https://doi.org/10.7202/1065328ar

Luna, G., Nava, A. y Martínez, D. (2022). El diario de campo como herramienta formativa durante el proceso de aprendizaje en el diseño de información. Zincografía, 6(11), 245-264. https://doi.org/10.32870/zcr.v6i11.131

Medina, D., Gañán, P. y Arango, S. (2019). Etnoturismo: una aproximación a las oportunidades y amenazas que implica para las culturas indígenas. Cuadernos de turismo, (43), 17-38. https://doi.org/10.6018/turismo.43.01

Ministerio de Educación Nacional (2006). Formar en lenguas extranjeras: inglés. El reto. Serie Guías N. 22. Estándares básicos de competencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicaciones/Guias/115174:Guia-No-22-Estandares-Basicos-de-Competencias-en-Lenguas-Extranjeras-Ingles

Monje, J. (2015). El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo. Luna Azul, 41, 29-56. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1253

Mora, M. (2019). Migrantes en la escuela: Propuesta de un modelo de evaluación intercultural de los aprendizajes. Páginas de educación, 12(1), 75-97. https://doi.org/10.22235/pe.v12i1.1769

Papini, R., Pavan, A., & Zamagn, S. (2019). Living in the Global Society. Routledge.

Pearse, N. (2021). Guidelines for Theory Development using Qualitative Research Approaches. Electronic Journal of Business Research Methods, 19(2), 95-103. https://doi.org/10.34190/ejbrm.19.2.2512

Peña, M. (2020). Ideologías lingüísticas sobre la lengua muchik en el discurso etnoidentitario en el norte peruano: autenticidad y mercantilización (tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/18059

Quijano, A. (2012). “Bien vivir”: entre el “desarrollo” y la des/colonialidad del poder. Viento Sur, (122), 46-56. https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/VS122_A_Quijano_Bienvivir---.pdf

Quintriqueo, S., Morales, S., Quilaqueo, D., & Arias, K. (2020). Interculturalidad para la formación inicial docente: desafíos para construir un diálogo intercultural. Editorial Universidad Católica de Temuco

Rawal, R., & Deardorff, D. (2021). Intercultural Competences for All. In Nixon, P.G., Dennen, V.P., & Rawal, R. (Eds.), Reshaping international teaching and learning in higher education (pp. 46-59). Routledge.

Rojas, F. (2020). El Sistema educativo indígena propio en la legislación colombiana. Universidad Santo Tomás.

Ruzieva, H. (2021). El material audiovisual como recurso del desarrollo de la competencia intercultural de los estudiantes de ELE/EL2 en Uzbekistán (tesis de maestría). Universidad de Valladolid, España. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/52547

Sachs, I. (1981). Ecodesarrollo: concepto, aplicación, beneficios y riesgos. Agricultura y sociedad, (18), 9-32. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82465

Santos, B. (2017). Justicia entre saberes: Epistemologías del Sur contra el epistemicidio (R. Filella, Trans.). Ediciones Morata.

Stavenhagen, R. (2010). Las identidades indígenas en América Latina. Instituto Interamericano de los Derechos Humanos IIDH, (52), 171-189. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3645057

Walsh, C. (1998). La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: Propuestas para la reforma educativa. Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, 12, 119-128. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1364

Walsh, C. (2005a). Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. Signo y Pensamiento, 24(46), 39-50. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4663

Walsh, C. (2005b). La interculturalidad en la educación. Biblioteca Nacional del Perú. Ministerio de Educación.

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir (Vol. I). Ediciones Abya-Yala.

Zapata, S. (2023). Interculturalidad y política pública colombiana. Revista Venezolana de Gerencia: RVG, 28(9), 731-744. https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e9.45

1 Este artículo se deriva del proyecto (en curso) titulado «Reconstrucción de experiencias de vida de procesos educativos de estudiantes universitarios pertenecientes a grupos étnicos de Colombia y originarios de Argentina» realizado como requisito de grado para obtener el título de Doctor en Educación de la Universidad de Caldas, Colombia. En este artículo se presentan los resultados obtenidos entre 2022 y 2023. Financiación: este proyecto es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social (VIPS) de la Universidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) con el grupo de investigación en Lingüística Aplicada – ILA. Código: 1300-39.1-006-F y cuenta con el apoyo del grupo de Investigación «Innov-acción Educativa» de la Universidad de Caldas. Declaración de intereses: los autores declaran que no existe conflicto de intereses. Disponibilidad de datos: Todos los datos relevantes se encuentran en el artículo.

2 Magíster en Educación, Universidad Santiago de Cali. Candidato a Doctor en Educación, Universidad de Caldas. Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, Tuluá, Colombia. Correo electrónico: lpenaranda@uceva.edu.co

3 Licenciada en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Maestrante en Bilingüismo y Educación. Colegio Bilingüe Hispanoamericano, Tuluá, Colombia. Correo electrónico: ana.corrales01@uceva.edu.co

4 Licenciado en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Maestrante en Bilingüismo y Educación. Correo electrónico: daniel.marquez01@uceva.edu.co