La participación política de los migrantes organizados y con residencia permanente en Chile (1994 – 2023)

[Versión en español]

The Political Participation of Organized Migrants with Permanent Residency in Chile (1994–2023)

A participação política dos migrantes organizados e com residência permanente no Chile (1994 – 2023)

Recibido el 29/04/2024

Aceptado el 31/05/2024

Cómo citarLuque, J. C et al., (2025). La participación política de los migrantes organizados y con residencia permanente en Chile (1994 – 2024). Ánfora, 32(59), 74-104. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1170 |

José Carlos Luque Brazán https://orcid.org/0000-0002-9828-8086 México Raúl Zarzuri Cortés https://orcid.org/0000-0001-6653-5794 Chile Jesús Antonio Pérez Tagle https://orcid.org/0000-0002-1779-6637 México Kenya Hernández Vinalay https://orcid.org/0000-0003-4041-3961 México |

Resumen

Objetivo: analizar la participación política de los inmigrantes con residencia permanente en Chile durante el período 1994-2024. Metodología: se utilizó un enfoque cuali/cuantitativo, para lo cual se realizaron entrevistas semi-estructuradas a líderes históricos del movimiento migrante organizado en este país. Resultados: Chile tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de participación política de los migrantes, sin embargo, aún persisten limitaciones fundamentales, lo que configura una membresía con derechos políticos acotados para los inmigrantes extranjeros con residencia permanente en Chile, dentro de una democracia construida, en la medida de lo posible, a partir de la acción colectiva transnacional y subnacional, y aquella desarrollada desde la participación política electoral, lo que permitió el rompimiento con el nacionalismo metodológico institucional y abrió la posibilidad llevar estos dispositivos nacionales a dimensiones postnacionales y transnacionales, cambiar diseños conceptuales relacionados empíricamente con la vieja idea de las polis del nacionalismo metodológico, y proponer la idea de «Migrápolis», el sujeto político migrante y las luchas migrantes. Conclusiones: se verificó el surgimiento de un nuevo modelo de participación política basada en la idea de la membresía política acotada.

Palabras clave: membresía política; participación política; elecciones; migración; Chile (obtenidos del tesauro de la UNESCO).

Abstract

Objective: To analyze the political participation of immigrants with permanent residency in Chile during the period 1994–2024. Methodology: A qualitative/quantitative approach was used, including semi-structured interviews with historical leaders of the organized migrant movement in Chile. Additionally, statistical data from the Chilean Electoral Service was analyzed to examine migrant voting trends during the period (2012–2024). Results: Chile has one of the most advanced legislations regarding the political participation of migrants; however, fundamental limitations persist. This results in a membership with restricted political rights for foreign immigrants with permanent residency in Chile, within a democracy built, as much as possible, through transnational and subnational collective action, as well as political participation in elections. This process has enabled a break from institutional methodological nationalism, opening the possibility of extending national political mechanisms to post-national and transnational dimensions, challenging empirical conceptual designs tied to the old notion of polis in methodological nationalism, and proposing the idea of "Migrápolis", the migrant political subject, and migrant struggles. Conclusions: The emergence of a new model of political participation based on the concept of restricted political membership was confirmed.

Keywords: political membership; political participation; elections; migration; Chile (from the UNESCO thesaurus).

Resumo

Objetivo: Analisar a participação política dos imigrantes com residência permanente no Chile durante o período de 1994 a 2024. Metodologia: Foi utilizado um enfoque quali-quantitativo, com entrevistas semiestruturadas realizadas com líderes históricos do movimento migrante organizado no país. Além disso, foram analisados dados estatísticos do Serviço Eleitoral chileno sobre o voto migrante no período de 2012 a 2024. Resultados: O Chile possui uma das legislações mais avançadas em relação à participação política dos migrantes; contudo, ainda persistem limitações fundamentais. Isso configura uma membresia com direitos políticos restritos para estrangeiros residentes permanentes no país, dentro de uma democracia construída, na medida do possível, a partir da ação coletiva transnacional e subnacional, bem como da participação política eleitoral. Esse cenário possibilitou romper com o nacionalismo metodológico institucional e abriu espaço para levar esses dispositivos nacionais a dimensões pós-nacionais e transnacionais. Além disso, permitiu reformular concepções relacionadas à antiga ideia das pólis do nacionalismo metodológico e propor a noção de "Migrápolis", o sujeito político migrante e as lutas migrantes. Conclusões: Foi constatado o surgimento de um novo modelo de participação política baseado na ideia de membresia política restrita.

Palavras-chave: membresia política; participação política; eleições; migração; Chile (extraído do tesauro da UNESCO).

Introducción

En las últimas décadas han surgido un conjunto de investigaciones que tratan sobre la dimensión política de la migración sin considerar una crítica al modelo de democracia liberal/neoliberal hegemónico en la región (Espinoza, 2004; Calderón, 2010; Emmerich y Alarcón, 2016; Guadarrama y Valdéz, 2020). Básicamente, todas ellas estudian la reconfiguración de la ciudadanía política desde la participación política/electoral, debido a los efectos de la globalización y el progresivo declive del nacionalismo metodológico como espacio aglutinador de las tres más importantes instituciones de la modernidad política: El Estado, la democracia y la ciudadanía. En Chile, estas instituciones se han reconfigurado al interior de dos procesos civilizatorios que son concomitantes con las globalizaciones en disputa (la globalización neoliberal y la globalización de los de abajo).

Los dos procesos integradores de las globalizaciones en marcha son: «el transnacionalismo epistemológico» y «el postnacionalismo epistemológico» (Luque et al., 2023; Luque y Hernández, 2024; León, 2024). Estos procesos, complementarios el uno al otro y críticos en relación con el nacionalismo metodológico, permitieron examinar la reconfiguración de la ciudadanía política y su transformación en la membresía política en Chile, desde el 2012 en adelante, en dónde se separó la ciudadanía política de la idea de nación. Esto generó la membresía política, que autoriza a los inmigrantes votar en todos los procesos electorales, pero no que sean votados. Todo ello a partir del rompimiento con el nacionalismo metodológico, el cual sostiene la unidad entre nación, ciudadanía y Estado:

El nacionalismo metodológico sostenía la convergencia tradicional entre ciudadanos, sociedad y mercado en el contexto del Estado-nación, perdió influencia, surgiendo en su lugar nuevas maneras de pensar e imaginar las conexiones entre «aquí» y «allá», entre el país de origen y el país de residencia, surgiendo diversas acciones y miradas transnacionales. Ello generó el entusiasmo de los eruditos del fenómeno migratorio, los cuales observaron que la migración se encontraba produciendo un conjunto de vínculos que cruzaban a las sociedades expulsoras y anfitrionas, estos investigadores diseñaron conceptos como; espacios sociales transnacionales, comunidades transnacionales, redes sociales, capital social y cultural. (Luque et al., 2023, p. 68).

Este rompimiento epistemológico permitió la posibilidad de reformar o llevar estos dispositivos nacionales a las dimensiones postnacionales y transnacionales. Es desde estas reflexiones en dónde hay que situar y explicar la producción de los derechos políticos de los inmigrantes en Chile y el surgimiento de una nueva concepción de la ciudad: «Migrapolis». Sin embargo, era necesario responder una pregunta: ¿desde qué modelo de democracia se dieron los procesos anteriormente expuestos en Chile?

De la matriz nacionalista metodológica a la matriz transnacional y postnacional: el nacimiento de una democracia de la exclusión

Para entender el nacimiento, el despliegue y el carácter político de la migración internacional como realidad empírica es necesario mencionar los años noventa del siglo XX, caracterizados por cambios en las vinculaciones históricas entre Chile y el mundo. La transformación neoliberal de Chile bajo la dictadura de Pinochet inició su transformación política gatopardista en 1990, con la transición a la democracia liberal se introdujo el criterio inapelable de la igualdad política junto con la naturalización de la desigualdad social (la injusticia social como motor estructurante de la sociedad chilena). Así se inició el despliegue de la globalización tecnológica y económica del mito chileno. En este sentido, se siguió la tesis de Moulian (1997), quien sostiene:

Considero al Chile actual como una producción del Chile Dictatorial, pero sin aceptar ni el determinismo ni la necesidad, la imagen simple que una sociedad creada con los «materiales» del Chile Dictatorial no podía ser otra cosa que una fotografía de éste, algunos años después. (p. 15).

La producción política de Chile sólo fue posible entonces a partir de la combinación de cuatro factores: la dictadura, el neoliberalismo político (la democracia liberal), la globalización y el discurso de los derechos humanos. Dentro de estas coordenadas floreció la inmigración de peruanos y peruanas que huían de la dictadura de Fujimori, además de otros migrantes que escapaban de las reformas neoliberales de sus países para meterse en la boca del lobo neoliberal en la región: Chile. De esta forma, este país andino se constituyó en el destino de peruanos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos (Luque, 2006, p. 137).

Se formó desde inicios de los noventa, hasta la actualidad, un circuito regional migratorio integrado por países expulsores de población y Chile, como un país receptor de población. Pero ¿cómo fue que se abrieron las fronteras en 1990?, ¿qué factores explican esa apertura? La respuesta se encuentra en considerar el contexto de las transiciones liberales hacía la democracia y la importancia de los derechos humanos. Durante la década de los setenta, los militares de todos los países de la región, salvo Colombia, Costa Rica y Venezuela, dieron sangrientos golpes de Estado que ocasionaron el exilio de miles de sus ciudadanos (Roniger, 2024).

El caso colombiano fue excepcional, debido al enfrentamiento armado entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otras fuerzas alzadas en armas contra del Estado colombiano. Los golpes de Estado en la región se iniciaron con el de Paraguay (1954), Brasil (1964), Perú (1968), Bolivia (1971), Ecuador (1972), Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1975) y Perú (1992), bajo la conducción de Alberto Fujimori (Victoriano, 2010, p. 179). Durante más de dos décadas, la mayor parte de la población del continente vivió bajo el terrorismo de Estado y fuertemente reprimida. Ante dicha realidad, la defensa de los derechos humanos era el último muro que separaba la represión del genocidio.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calculó la cifra de doscientos mil chilenos y chilenas exiliadas por la dictadura del General Augusto Pinochet (Zamorano, 2021, p. 112). En el caso de Argentina, la cifra se estableció entre treinta mil y doscientos cincuenta mil individuos (Jensen, 2022). En cuanto al exilio uruguayo, este se proyectó en una cifra cercana a los 380 mil individuos (Schelotto, 2015). Estos tres exilios fueron los más numerosos y masivos del periodo de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, en América del Sur y en todos ellos intervinieron los gobiernos estadounidenses de la época.

El rechazo internacional al golpe de Estado de Pinochet despertó una reacción internacional de repudio sin precedentes en la historia de América Latina, que ha evidenciado numerosos golpes y dictaduras militares. En algunos países hubo una respuesta de solidaridad por parte del Estado, en otros países, de grandes partidos políticos que aún se encontraban en la oposición, como el Partido Socialista y Mitterrand en Francia y el Partido Laborista en Gran Bretaña. En países como Francia, Italia y España hubo una movilización popular masiva, con manifestaciones de alrededor de cien mil personas. (Macleod, 2011, p. 227).

Además, la comunidad internacional apoyó la lucha del pueblo chileno contra la dictadura pinochetista. Desde entonces, la narrativa de los derechos humanos fue uno de los temas imprescindibles para construir legitimidad política. Esta retórica fue el espacio simbólico que dio la bienvenida a los migrantes internacionales que llegaron a Chile después de la transición a la democracia, y fue una de las bases de la expansión de los derechos políticos de los migrantes en el Cono Sur y en especial en Chile. Procesos similares se dieron en Uruguay y la Argentina, los derechos humanos se convirtieron en una bandera fundamental de las culturas políticas sureñas post-dictatoriales que influyeron en la extensión de los derechos políticos a los inmigrantes en Chile.

De esta manera, la expansión de las democracias y la defensa de los derechos humanos, la globalización, las tecnologías de la información y el neoliberalismo dieron paso al surgimiento de la dimensión política de la migración y de sus formas de participación política. Sin la concurrencia de alguno de estos factores esta realidad no se hubiera cristalizado, por ejemplo, es imposible pensar las acciones colectivas de los inmigrantes en Santiago de Chile sin el uso de las tecnologías de la información. Asimismo, es fundamental destacar que todas estas variables impactaron en las vidas de los migrantes, como en el trabajo de campo realizado en Santiago de Chile y Buenos Aires en los primeros años de la década de los noventa del siglo XX. Se constataron las diversas acciones colectivas articuladas por las organizaciones de migrantes y refugiados que tuvieron como finalidad incidir e influir en que los gobiernos chilenos de esos años concedieran diversas amnistías migratorias para que los migrantes sin papeles regularizaran su residencia en Chile:

Nosotros nos dedicamos en esos años a lograr que los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos dieran papeles a la población migrante indocumentada mediante el mecanismo de las «amnistías migratorias», para ello realizamos marchas, protestas en la vía pública y el lobbie en el congreso para contar con aliados gubernamentales y de la sociedad civil, así ejercimos nuestros derechos incluso sin tener papeles para hacerlo. (Activista migrante 1, comunicación personal, 15 de marzo de 2024).

Así se fue tejiendo la vinculación transnacional, constituida en participaciones políticas de migrantes internacionales (peruanos y colombianos en la vida social y política de Chile y Argentina), comunidades políticas de asentamiento, y, en Perú y Colombia, comunidades políticas expulsoras. Los migrantes en aquellos años empezaron a vivir conectados con más de un Estado nacional. Sin internet esto no hubiera sido posible, pero, también contaron los derechos humanos, pues les permitieron obtener el apoyo de organizaciones de las sociedades civiles de ambos países (Luque, 2009).

Los derechos humanos funcionaron como dispositivos de inclusión política y democrática desde la sociedad civil hacia los Estados, y ello facilitó la incorporación de los migrantes durante la década de los noventa. Los exiliados de las dictaduras se trasformaron en los sujetos que brindaron su hospitalidad a los migrantes y refugiados en el Cono Sur. Ello facilitó la producción de la dimensión política de la migración desde abajo en Chile:

Nosotros nos enfrentamos a un reto al llegar a Chile como refugiados, aparentemente estábamos solos ante la dictadura fujimorista, pero no era así, había en Chile una fuerte sociedad civil pro derechos humanos, en dónde destacaban organizaciones como el CODEPU, el FASIC y el SERPAJ, por mencionar algunos, lugares en dónde se nos recibió solidariamente y se nos apoyó en nuestras dos tareas fundamentales: La lucha por los derechos de los migrantes en Chile y la lucha contra la dictadura fujimorista. (Activista migrante 2, comunicación personal, 18 de marzo de 2024).

Este es un dato muy importante debido a que permitió verificar la existencia de luchas migrantes en este país andino desde la década de los noventa, además del flujo de dos tipos de movilidad humana: la política (refugiados), y la económica (los expulsados por las reformas económicas neoliberales). Desde esta perspectiva, Chile ha continuado suscitando el interés de los migrantes en la región por dos razones: su estabilidad económica y su visa hacia los Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018), para el 2022, residían en Chile 1 625 074 personas extranjeras. En este escenario histórico, el año 2012 es gravitante, ya que en dicha fecha el gobierno chileno extiende los derechos políticos parciales a los migrantes con residencia permanente en este país conosureño. Todo ello dentro de una democracia liberal hecha en la medida de lo posible y tutelada por los enclaves autoritarios de la constitución del dictador Pinochet.

La conjunción del transnacionalismo: entre el destino y la nostalgia

Los flujos migratorios se van modificando en los distintos momentos y espacios originando «nodos» que, a medida que pasa el tiempo, se van haciendo más complejos. Se generan nuevas dinámicas sociales y se resignifican las identidades, creando también identidades colectivas e individuales que se negocian, se mezclan y funden los lugares de origen con los de destino, y establecen una nueva experiencia que no está «anclada» a un territorio específico (Stefoni, 2004).

La llegada de migrantes a los espacios de los países de acogida va produciendo paulatinamente una transformación de estos, dado por la convivencia e intercambio. Por ejemplo, en Chile se produjo una reelaboración de ciertos espacios subnacionales por parte de la comunidad peruana en el centro de Santiago, en los noventa, en dónde se construyó en el centro de Santiago la «Lima Chica» (Luque, 2007).

Dado este juego de identidades, en la medida en que existe interacción, se va generando una búsqueda de diferenciación y construcción cultural del «otro», que suscita imaginarios, representaciones o estereotipos que pueden favorecer o dificultar la inserción de los migrantes. En esta perspectiva, los migrantes se enfrentaron a dos lógicas discursivas por parte de los chilenos y chilenas, una basada en la relación social nacionalista amigo/enemigo, y otra lógica, en dónde se privilegió la inclusión del otro:

Los carabineros chilenos eran muy racistas con nosotros y particularmente violentos y abusivos, no nos dejaban vender nuestras comidas en la vía pública, y se la pasaban deteniéndonos e insultándonos por ser «negritos», fue ahí que conocí a los compañeros del Comité de Refugiados Peruanos, porque ellos nos defendieron de los «pacos», y llegaban acompañados de abogados chilenos del CODEPU, ahí fue que decidí organizarme, si nos dejábamos llevar no íbamos a durar en Chile, entonces me fui a trabajar con mis paisanos de la “Lima chica”. (Activista migrante 3, comunicación personal, 25 de marzo de 2024).

Se reelaboraron las ideas del nacionalismo metodológico y se construyó una idea de comunidades imaginarias trasnacionales donde se recrearon las relaciones sociales, políticas y culturales, sobre todo a nivel translocal (Luque, 2002). Es ahí donde se evidencia con mayor fuerza la emergencia del tema de la inmigración, por diversos motivos. Paralelo a esto, se producen transformaciones institucionales, siendo especialmente significativas las de los espacios locales; como las oficinas municipales de atención al migrante en comunas como Recoleta, Independencia, Santiago, Arica y Quilicura, entre otras.

Una historia de la migración internacional en Chile

Chile, posterior a su Independencia, comienza a recibir un importante grupo de migrantes proveniente de diversos países de Europa, entre ellos, principalmente, españoles, ingleses, alemanes e italianos. En este sentido, cabe destacar que Chile presentó dos tipos de migraciones: una «espontanea» y otra «planificada». La primera referida a los grupos de inmigrantes que llegaron por iniciativa propia al país, y la segunda, a que el Estado tuvo que implementar una serie de estrategias para atraer migrantes al país, con el propósito de hacer crecer y progresar a la nación (Cano et al., 2009).

La Independencia y la abolición de la esclavitud influyeron en el desarrollo del trabajo asalariado y el comercio, lo que llevó a que al Puerto de Valparaíso arribaran de manera espontánea los primeros grupos de inmigrantes ingleses y franceses. Los primeros eran comerciantes de ultramar que, motivados por la «fiebre del oro» en California, venían a abastecerse de víveres para llevar a Estados Unidos. Los segundos, en cambio, se establecieron en la capital e influyeron con su acervo cultural en el sistema educacional. Asimismo, es importante mencionar que existe un consenso entre los distintos autores, en cuanto a que los aportes que realizaron ambos grupos de inmigrantes fueron de gran relevancia para el desarrollo del país (Cano et al., 2009).

A mediados del siglo XIX se inicia la migración planificada, cuya política migratoria consistía en atraer grupos de migrantes europeos al país. Además, había motivos de defensa nacional por la expansión imperialista de los países europeos. En 1850 se comienza a colonizar el sur, con la llegada de grupos de alemanes a las zonas rurales de Valdivia y Llanquihue.

El Estado chileno contrataba y financiaba a los alemanes y, además, les ofrecía el terreno y una serie de concesiones. El objetivo consistía en mejorar la raza del país, seleccionando rigurosamente a migrantes europeos, y no a los de origen asiático y árabes, quienes más tarde llegarían al país y serían discriminados por los nacionales por ser de razas inferiores (Stefoni, 2001).

Así, en Tarapacá y Antofagasta (en el norte), llegaron grupos de inmigrantes asiáticos para trabajar en las minas. Luego, en 1930, llegaron grupos de inmigrantes árabes y coreanos. Asimismo, durante los años 1820 y 1880 hubo un ingreso de más de seis mil personas extranjeras, los cuales eran desertores de las marinas de Estados Unidos y países de Europa; especialmente de Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Estos marinos hicieron ingreso al país a través de los puertos de Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano, Coronel y Ancud. Las cifras entregadas de marinos sólo dan cuenta de aquellos que estaban inscritos en los barcos, no considerando a la población que no era permanente en la tripulación.

Estos inmigrantes, corresponden, según el censo de población de 1865, al 27.2% del total de población de inmigrantes en Chile. Para afincarse en el país, varios de ellos utilizaron la vía del matrimonio con chilenas. Como señala Gilberto Harris (2001) en su libro Emigrantes e inmigrantes en Chile, 1810 -1915. Nuevos aportes y notas revisionistas, entre 1845 y 1885, en las actas de matrimonio de las parroquias Doce Apóstoles y Espíritu Santo de Valparaíso un 10% de los novios eran extranjeros, principalmente de la marina británica y Estados Unidos. Los que no tomaban esta vía (el matrimonio) realizaban labores de carga en las pulperías o de contrabando, ya que no podían tener trabajos en lugares estables puesto que eran perseguidos por las autoridades marítimas de sus países de orígenes en su condición de desertores.

En los albores del siglo XX arribaron a Chile inmigrantes de origen yugoslavo, los cuales fueron instalados por el Gobierno de la época en lo que hoy son las regiones de Magallanes y Antofagasta. Otros grupos de inmigrantes que llegaron y tuvieron una fuerte incidencia en el comercio, de la capital Santiago principalmente, fueron aquellos de origen árabe/palestino y, más tarde, los españoles que llegaron a consecuencia de la guerra civil española. Años después y producto de la segunda guerra mundial, miles de europeos llegaron hasta distintos puntos del continente americano (Harris, 2001). En la siguiente tabla se presenta este proceso durante el período 1854 - 2002.

Tabla 1. Evolución población extranjera y porcentaje sobre población total en Chile (1854-2002).

Año |

Población total |

Nacidos en el extranjero |

Porcentaje sobre población total |

1854 |

1 439 120 |

19669 |

1,4 |

1865 |

1 819 223 |

21982 |

1,2 |

1875 |

2 075 971 |

25199 |

1,2 |

1885 |

2 507 005 |

87077 |

3,5 |

1895 |

2 695 625 |

79056 |

2,9 |

1907 |

3 231 496 |

132 312 |

4,1 |

1920 |

3 731 593 |

114 117 |

3,1 |

1930 |

4 287 445 |

105 463 |

2,5 |

1940 |

5 023 539 |

107 273 |

2,1 |

1952 |

5 932 995 |

103 878 |

1,8 |

1960 |

7 374 115 |

104 685 |

1,4 |

1970 |

8 884 768 |

90441 |

1 |

1982 |

11 275 440 |

84345 |

0,7 |

1992 |

13 348 401 |

114 597 |

0,9 |

2002 |

15 116 435 |

195 320 |

1,3 |

Fuente: Cano et al. (2009, p. 12).

En los siguientes años, se delineó una tendencia muy marcada de aumento de extranjeros en Chile. En efecto, para 2023 el Servicio Nacional de Migraciones estimaba en 1 918 583 el número de personas residentes en aquel país, lo que significó que, en alrededor de dos décadas, esta cifra incrementara cerca de diez veces desde 2002.

Las políticas migratorias se caracterizaron por favorecer la inmigración europea, población que terminó desplazando y exterminando a los grupos nativos e indígenas locales. Sin embargo, todo esto cambia con la llegada de la transición política en 1990, Chile se abre a una migración popular, de los de abajo, la cual reconfigurará la idea del migrante en el imaginario colectivo chileno.

La primera ley de migración en Chile fue dictada en 1850, y permitió que alrededor de unos dos mil quinientos colonos alemanes se instalaran en el sur, específicamente Valdivia y Puerto Montt. Esta misma ley, años más tarde (1859 - 1890), posibilitó que una gran cantidad de personas originarias de Asia llegaran a trabajar (en minería fundamentalmente) a zonas del norte grande de Chile. Durante el período que comprende 1883 y 1905 llegaron al país más de ocho mil personas de nacionalidades italianas, españolas y suizos.

En el año 1973, ocurre el golpe militar en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende y se instala una cruenta dictadura militar dirigida por el General Augusto Pinochet, la cual en el año 1975 dicta el Decreto conocido como la «Ley de Extranjería», que tiene como fin controlar la salida e ingreso de personas al país, so pretexto de una posible entrada de «enemigos» del régimen (Cano et al., 2009). Así, con una vigencia de más de 35 años, en Chile se continúa empleando esta normativa para regular las migraciones. Durante los gobiernos sucesivos de la concertación hasta el presidente Ricardo Lagos, se elaboraron una serie de iniciativas para abordar el tema de la migración, salvo el proyecto de una nueva ley de migración presentado durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin al Congreso Nacional que no fue aprobado, y al final sólo se lograron hacer algunas modificaciones. No obstante, estas sólo se constituyeron en normativas provisorias para resolver contingencias de las migraciones.

El gobierno de Bachelet y los migrantes internacionales

El día 3 de junio del año 2013 entra a la Cámara de Diputados el nuevo Proyecto de ley sobre Migraciones en Chile, firmado por el presidente Sebastián Piñera, con el propósito de dotar al Estado en Chile de una nueva institucionalidad que se ocupe de las migraciones en el país. La antigua Ley de Migraciones estaba desactualizada con respecto a las normativas contemporáneas basadas en los derechos humanos, no contaba con clasificaciones migratorias suficientes, por lo que el Departamento de Extranjería e Inmigración requería un nuevo diseño institucional, apropiado para el nuevo contexto. Se tenía que visibilizar a los chilenos y chilenas residentes en el extranjero, facilitar los mecanismos de deportación y expulsión de los extranjeros no deseados y establecer criterios claros de revalidación de los títulos no deseados (Charry, 2014). Este proyecto fue intrascendente, ya que fue desechado por el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet (2014), por ser considerado insuficiente. Así, Rodrigo Sandoval, jefe de Extranjería, señala en entrevista a Diario La Tercera, que en ese proyecto de ley:

[…] los modelos y las realidades migratorias modernas no tienen cabida en el actual proyecto de ley, por lo que se revisará la estructura de visas, de modo tal de entregar distintas modalidades migratorias que se adecuen a la realidad. Una solución que hay que estudiar es ampliar los modelos de residencia. Lo importante es que seamos capaces de que la ley cubra todas las hipótesis posibles, que eso es algo que hoy no se hace […]. (Sandoval, 2014, párr. 5).

Por lo tanto, se debería modificar el enfoque «[…] que considera al extranjero y la migración como una amenaza, subordina en forma absoluta a los criterios de la autoridad administrativa el derecho de las personas a migrar», hacia una legislación migratoria con «[…] perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de todos los entes públicos relacionados con la política migratoria» (Bachelet, 2005, p. 155).

Habría que señalar que en los dos primeros años de gobierno de Bachelet se realizaron una serie de modificaciones a la normativa existente. Si bien no se avanzó en la nueva ley, la cual se postergo para un nuevo gobierno, algunas de las modificaciones que se realizaron fueron:

La garantía de acceso a la salud para todos los inmigrantes.

El establecimiento de una nueva visa por motivos laborales, la cual permite trabajar con más de un empleador, cambiar empleador sin costo adicional y desarrollar cualquier actividad lícita. También, cuando se acaba el contrato, se puede firmar uno nuevo sin una nueva visa, y se puede solicitar permanencia definitiva después de un año de trabajo.

Existencia de visa temporaria por unión civil, que reconoce parejas unidas por vínculo civil, sea celebrado en el extranjero o en Chile, sin distinción de sexo. Esto posibilita respeto máximo a la familia en todas sus formas y la protección de estas, porque hay igualdad ante la ley y esto deja de ser una decisión arbitraria de la autoridad o funcionario.

La eliminación de las multas a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años por infracciones a la normativa migratoria. Tampoco se podía sancionar a los padres o personas encargadas, y si a los menores se les ha quitado los documentos, deben ser devueltos. Queda prohibido sancionar a un menor con la medida de expulsión del país y, si su grupo familiar es denunciado, sólo se puede sancionar a los adultos del grupo.

El reconocimiento de la nacionalidad chilena a todos los hijos de extranjeros nacidos en Chile, independiente de la situación migratoria de los padres. Así son chilenos los nacidos en Chile a excepción de hijos de extranjeros que estén al servicio de su gobierno, y aquellos cuyos padres se encuentren de paso en Chile. Por lo tanto, los padres de esos hijos son ahora considerados residentes provisorios, independiente de su estatus migratorio, y no como extranjeros transeúntes. El niño, al ser inscrito, es de nacionalidad chilena, tiene asignado un RUT y derechos como cualquier otro nacional.

La visa para condenados, que permite a quienes cumplen condena en libertad acceder al permiso que los habilita para trabajar.

Hacia una nueva institucionalidad de la migración internacional: nueva Ley de migración 21325 del año 2022.

Tras 47 años de existencia, el Decreto Ley 1094 de 1975 fue sustituido por la Ley 21325, Nueva Ley de Migración y Extranjería, que se promulgó el 21 de abril de 2021 y entró en vigor el 12 de febrero de 2022. Esta intenta cambiar el foco desde la seguridad nacional a una postura más orientada a los derechos sociales, y su objetivo es permitir una migración segura, regular y responsable. El propósito de esta Nueva Ley es la prevención del ingreso irregular de extranjeros y, por lo tanto, promover una migración legal, ordenada y segura.

Algunos de sus elementos centrales son:

Para ingresar al país se exigen los siguientes requisitos: i) que sea por paso habilitado con documentos de viaje: pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos, válidos y vigentes y, ii) que no existan prohibiciones legales al respecto.

Se crean nuevas categorías migratorias: i) permanencia transitoria: autoriza a permanecer en territorio nacional por un período limitado (90 días prorrogables), sin autorización previa. Permite actividades remuneradas para ciertos casos; ii) residencia oficial (diplomáticos) y, iii) residencia temporal, que consiste en un permiso para extranjeros que vienen por un tiempo determinado. Vigencia dos años, salvo para trabajadores temporales y se puede extender a cinco años y, iii) residencia definitiva, que permite radicarse indefinidamente en Chile permitiendo el desarrollo de cualquier actividad lícita. Acceso a quienes tienen permiso de residencia temporal y que hayan residido en el país por al menos 24 meses.

Las subcategorías migratorias de la residencia temporal son: i) extranjeros que desarrollen actividades lícitas remuneradas, los cuales deberán presentar un contrato no menor a tres meses, ii) Oferta formal de trabajo y iii) extranjeros que tenham intenção de ingressar no Chile para desempenhar trabalhos sazonais específicos por períodos limitados, únicos e interanuais. Não poderá ser prorrogado por mais de seis meses.

Sin embargo, hay que señalar que para que esta Ley entre en plena vigencia se deben esperar los reglamentos y decretos supremos faltantes. Por ahora, solo adquieren vigencia las partes declarativas y las normas transitorias, cuestión que se traduce en vacíos legales en la aplicación de esta.

La participación política de los inmigrantes según la regulación constitucional chilena: el surgimiento de la membresía política.

La normativa internacional, con respecto a los derechos políticos de las personas sea cualquiera su estatus, establece que los derechos civiles y políticos son inalienables y universales. Así lo señala por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con sus protocolos facultativos correspondientes, y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El enfoque de estos derechos fue construido desde el nacionalismo metodológico, por lo que a la población migrante solo le son reconocidos en su país de origen, pero no en el de residencia. El PIDCP continua en esta lógica formulada desde el nacionalismo metodológico; el artículo 25 indica que los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos en los cargos de representación y dirección gubernamentales. En tanto, la CIDH, en los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y Víctimas de la Trata de Personas del año 2019 (Resolución 04/2019), señala en el Principio 31:

Todo migrante tiene derecho a participar en la vida civil y política de su comunidad en su Estado de origen y en la conducción de los asuntos públicos. Este derecho comprenderá la libertad de participar en los asuntos públicos del Estado de origen y el derecho a votar y ser elegido en las elecciones de ese Estado, de conformidad con su legislación.

Por su parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en su Artículo 41, trata el tema de los derechos políticos de los trabajadores migratorios, pero se mantiene la raíz del nacionalismo metodológico:

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación. 2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos. (Resolución 45/158, 1990).

Tomando en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, el caso chileno es singular y excepcional por diversas razones. En primer lugar, porque separa los derechos políticos de la ciudadanía, creando una nueva forma de participación política acotada que se constituye en una membresía específica dirigida a la población migrante con residencia permanente a la cual se le da el derecho al voto, pero no a ser votada. Chile es uno de los países pioneros en entregar ese tipo de derechos junto a Uruguay, Nueva Zelanda y Malawi. Para el caso de América Latina, Paraguay, Uruguay, Ecuador junto con Chile son los únicos países latinoamericanos que reconocen a los extranjeros el derecho a votar en todo tipo de elecciones; con ciertas restricciones, claro está: Paraguay exige residencia definitiva, Ecuador cinco años de residencia y Uruguay quince años de residencia y otras exigencias (Beca, 2019).

En este sentido, hay antecedentes históricos desde 1925, por ejemplo, los extranjeros que cumplieran con ciertos requisitos votaron o estuvieron posibilitados de votar a nivel subnacional en las elecciones municipales. Paradójicamente, durante una de las más violentas dictaduras militares del siglo XX en América Latina (se hace referencia a la dictadura conducida por la Junta Militar y dirigida por el General del Ejercito Augusto Pinochet), estos derechos políticos se ampliaron a todo el territorio nacional. Aquí se da el antecedente y las bases de la membresía política que se extendería a los migrantes con residencia permanente en Chile en el siglo XXI.

De hecho, Beca (2019) señala que en los primeros años de la independencia de Chile no era necesaria la nacionalidad chilena para votar. El Reglamento Electoral de 1810 sólo lo negaba a los extranjeros que no hablaran el castellano: «[…] la circunstancia relevante para poder votar era hablar el idioma propio de quienes organizaban la naciente república, sin ser necesario haber nacido en ella ni tan siquiera tener alguna relación con la misma o con el territorio» (Beca, 2019, p. 197).

Es en la Constitución del año 1822 en donde se origina el principio procedimental que vincula la ciudadanía con la nacionalidad. En la Constitución de 1823 se establece que la ciudadanía tiene dos orígenes, la condición natural y la legal. El concepto de «legal» permite que personas que no hayan nacido en territorio nacional adquieran la nacionalidad chilena a través de una fuente derivada, como puede ser el matrimonio o cuando tienen alguna profesión o capital. Es importante situar este argumento en su contexto histórico, porque es el momento fundacional del Estado chileno y por tanto de la construcción de sus instituciones políticas, incluida la institución de la ciudadanía.

La Constitución de 1833 reserva la denominación «ciudadano activo» solo para los chilenos, restringiendo la posibilidad de que personas extranjeras puedan acceder a la nacionalidad, el cual será el requisito indispensable para ser ciudadana y poder votar. Así, además de la exigencia de profesar alguna ciencia, arte o industria, o tener capital en giro o un bien raíz, se exigirá diez años de residencia y declaración de avecindarse en Chile. Los casados con chilenos/as solo deben tener dos años de residencia (Beca, 2019).

El camino institucional que termina en el otorgamiento de derechos políticos a los migrantes con residencia permanente en Chile, en el año 2012, empieza en 1828, con el tema de la adquisición de la nacionalidad, desde tres principios: naturalidad, legalidad y el servicio militar. En 1833 se restringe a la tesis de la ciudadanía activa y, en 1971, se extienden los derechos políticos parciales a los extranjeros avecindados en Chile a nivel subnacional (municipal); en el contexto de inclusión política del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende.

En 1980, se amplía esta participación política a todo tipo de elecciones y, finalmente, en el 2012, Chile reconoce el sufragio de las personas en movilidad humana sin que la adquisición de la ciudadanía sea necesaria, en todas las elecciones que se efectúen. Para ello hay que cumplir con la siguiente normatividad: ser extranjero mayor de 18 años, tener cinco años de residencia en territorio nacional, no haber sido condenado a pena aflictiva. Asimismo, la Ley 20568, promulgada en el año 2012, estableció la inscripción automática y el voto no obligatorio para todas las personas habilitadas para participar en cualquier elección. Esto permitió que los y las migrantes residentes fueran inscritos automáticamente. A esto se sumó el derecho a militar en partidos políticos.

Participación política electoral de las y los migrantes en Chile desde el 2012

La participación electoral de la población inmigrante en Chile es baja si se analiza los procesos eleccionarios que se han vivido desde el 2013, año que se cuenta con información general proporcionada por parte del Servicio Electoral de Chile (SERVEL).

Si se analizan los procesos eleccionarios ocurridos en el año 2021 se observa, en la tabla 2, que la participación de la población inmigrante es baja respecto de la población chilena. Se eleva un poco en las elecciones presidenciales de ese año, tanto en primera como segunda vuelta.

Tabla 2. Participación política de los migrantes con residencia permanente en elecciones del 2021 en comparación con población chilena.

Año |

Elección |

Nacionalidad |

Sufragó |

No sufragó |

Total |

2021 |

Elección Municipal y Constituyentes |

Nacional |

6 380 136 (44,04%) |

8 105 133 |

14 485 269 |

|

|

Extranjera |

66710 (16,1%) |

348 414 |

414 921 |

|

Elección Presidencial, Parlamentarias y Consejeros Regionales |

Nacional |

6 984 368 (48,1%) |

7 525 667 |

14 510 033 |

|

|

Extranjera |

90578 (20,13%) |

359 345 |

449 923 |

|

Segunda vuelta presidencial |

Nacional |

8 219 831 (56,65%) |

7 525 667 |

14 510 033 |

|

|

Extranjera |

104 859 (23,2%) |

345064 |

449 923 |

Fuente: elaboración propia con base en datos de SERVEL.

Respecto de elecciones anteriores, se puede señalar que la tendencia es la misma (baja participación), si se observa la tabla 3 donde se toman datos del SERVEL para las elecciones entre los años 2020 y 2013. Las elecciones en las que se evidencia mayor interés para ir a votar por parte de la población inmigrante son las presidenciales del año 2013 (19,2%) y el plebiscito del año 2020 (20,9%).

Tabla 3. Participación política de los migrantes con residencia permanente durante las elecciones del período 2020 a 2013 en comparación con la población chilena.

Año |

Elección |

Nacionalidad |

Sufragó |

No sufragó |

Total |

2020 |

Plebiscito 2020 |

Nacional |

7 431 911 (50,9%) |

6 985 457 |

14 590 033 |

|

|

Extranjera |

79212 (20,9%) |

299 617 |

378 829 |

2017 |

Primarias |

Nacional |

1 797 019 (13,5%) |

11 998 977 |

13 295 996 |

|

|

Extranjera |

15696 (6,1%) |

241 131 |

256 827 |

2016 |

Elecciones Municipales |

Nacional |

4 891 555 (35,2%) |

8 991 045 |

13 882 600 |

|

|

Extranjera |

26727 (11,2%) |

211 989 |

238 716 |

|

Elección presidencial, Parlamentarias y Consejeros Regionales |

Nacional

|

6 634 620 (49,5%) |

6 758 626 |

13 393 246 |

|

|

Extranjera |

34465 (19,2%)

|

145 432 |

179 897 |

Fuente: elaboración propia con base en datos de SERVEL.

A pesar de esto, hay que señalar que la participación electoral de la población migrante aumentó de 20,9% en el año 2020, al 61,3% en el plebiscito constitucional de septiembre del año 2022 (SERVEL, 2023).

Análisis del padrón electoral año 2022 población migrante

La información estadística analizada proviene de las bases de datos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Son datos abiertos, disponibles en la página web de esta institución electoral.

El padrón electoral comprende al total de inscritos habilitados (ciudadanos y residentes extranjeros), para sufragar en una determinada elección. De acuerdo con información de SERVEL, a septiembre de 2022, existe en el padrón electoral 514 623 personas de nacionalidad extranjera en condiciones de ejercer su voto.

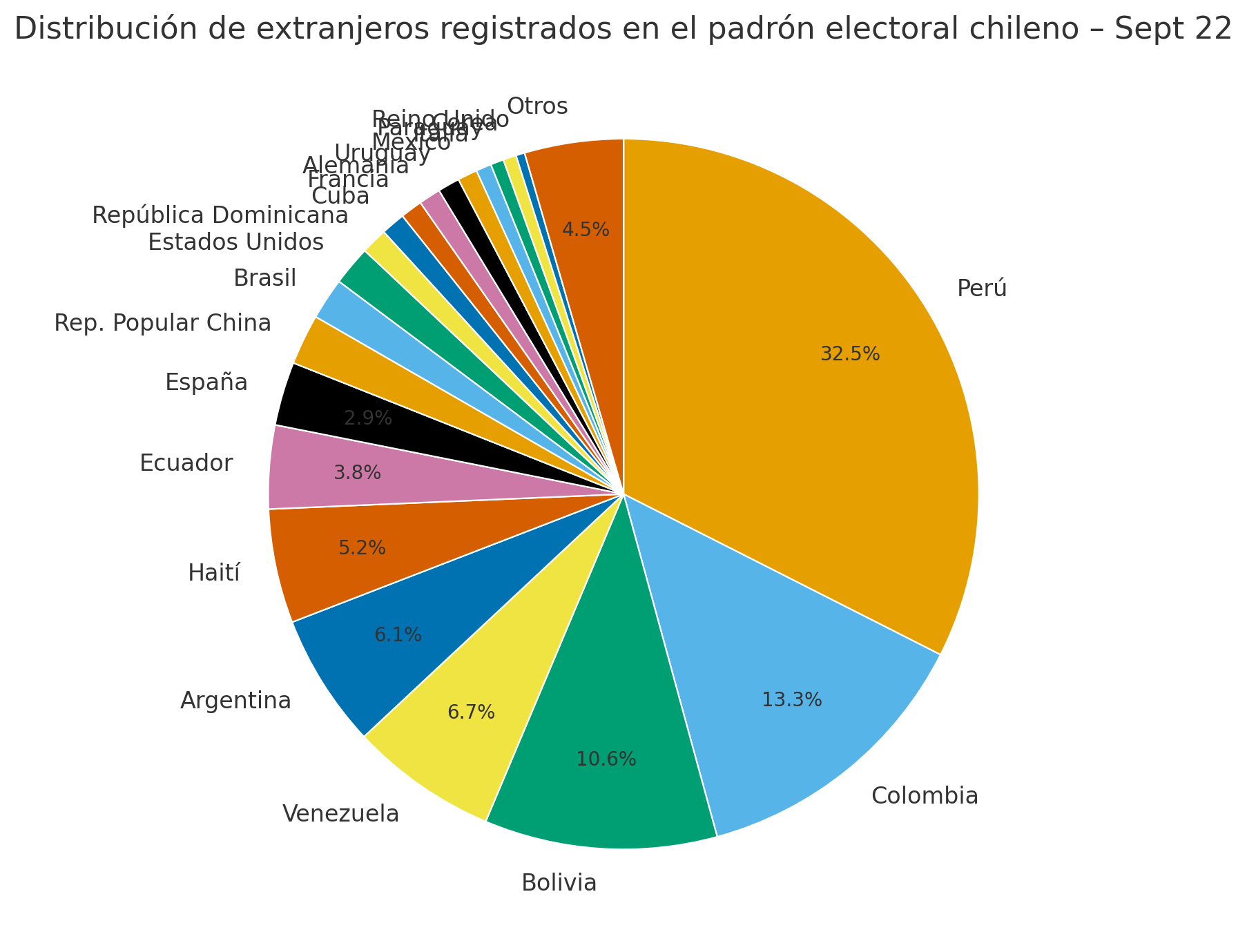

Los países de origen de estas personas con mayor presencia en el padrón electoral SERVEL de 2022 pertenecen en su mayoría a América Latina, y corresponden a:

Perú (167 348)

Colombia (68 432)

Bolivia (54 409)

Argentina (31 375)

Haití (26 572)

Esto se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4. Cantidad de personas de nacionalidad extranjera registradas en el padrón electoral del SERVEL.

País |

Oct-20 |

May-21 |

Nov-21 |

Sept-22 |

% Sept-22 |

Variación 2020 vs 2022 (%) |

Perú |

138381 |

149314 |

157003 |

167348 |

32,5 |

20,9 |

Colombia |

42048 |

49746 |

56488 |

68432 |

13,3 |

62,7 |

Bolivia |

43440 |

47926 |

50766 |

54409 |

10,6 |

25,3 |

Venezuela |

7148 |

10260 |

16153 |

34605 |

6,7 |

384,1 |

Argentina |

28563 |

29714 |

30449 |

31375 |

6,1 |

9,8 |

Haití |

5182 |

7595 |

13772 |

26572 |

5,2 |

412,8 |

Ecuador |

15993 |

17000 |

17990 |

19679 |

3,8 |

23 |

España |

13396 |

13981 |

14377 |

14782 |

2,9 |

10,3 |

Rep. Popular China |

9097 |

10009 |

10680 |

11630 |

2,3 |

27,8 |

Brasil |

8296 |

8778 |

9278 |

9975 |

1,9 |

20,2 |

Estados Unidos |

8772 |

9048 | 9188 |

9420 |

1,8 |

7,4 |

República Dominicana |

4589 |

5038 |

5453 |

5922 |

1,2 |

29 |

Cuba |

4840 |

5237 |

5561 |

5883 |

1,1 |

21,5 |

Francia |

4541 |

4756 |

4926 |

5130 |

1,0 |

13 |

Alemania |

4810 |

4928 |

4950 |

5010 |

1,0 |

4,2 |

Uruguay |

4614 |

4748 |

4832 |

4941 |

1,0 |

7,1 |

México |

3892 |

4129 |

4381 |

4595 |

0,9 |

18,1 |

Italia |

3275 |

3362 |

3374 |

3488 |

0,7 |

6,5 |

Paraguay |

2714 |

2947 |

3082 |

3295 |

0,6 |

21,4 |

Corea |

2712 |

2776 |

2817 |

2866 |

0,6 |

5,7 |

Reino Unido |

2007 |

2055 |

2085 |

2130 |

0,4 |

6,1 |

Otros |

20519 |

21573 |

22314 |

23136 |

4,5 |

12,8 |

Total |

378829 |

414920 |

449919 |

514623 |

100 |

|

Fuente: elaboración propia con base en datos de SERVEL.

El conjunto de personas extranjeras en el padrón SERVEL del año 2022 muestra una gran presencia de personas de origen peruano, quienes aventajan por mucho a las de otras nacionalidades. Sin embargo, habría que señalar que se observa a dos países que destacan por su alto nivel de crecimiento en el padrón electoral chileno: Haití y Venezuela, el primero con un aumento de 413%, y el segundo con uno de 384%. En términos de su distribución porcentual, es posible apreciar que seis países de origen concentran casi las tres cuartas partes de las personas extranjeras inscritas en el padrón SERVEL, y corresponden a Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina y Haití:

Figura 1. Distribución de extranjeros registrados en el padrón electoral chileno - Sept 22.

Fuente: SERVEL.

Sufragio de las personas inmigrantes inscritas para el plebiscito del año 2020

La información que se analiza es aquella que está disponible en las bases de datos del SERVEL 2022. Se señala que dispone de información para el conjunto de personas que sufragaron en el plebiscito de 2020.

Los datos del registro SERVEL muestran que el porcentaje de hombres y mu

1 Luque, J. C et al. (2025). La participación política de los migrantes organizados y con residencia permanente en Chile (1994 – 2024). Ánfora, 32(59), 74–104. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1170

et al. (2025). La participación política de los migrantes organizados y con residencia permanente en Chile (1994 – 2024). Ánfora, 32(59), 74–104. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1170Tabla 5. Total de personas que sufragaron en el Plebiscito del año 2020.

Sexo |

|||||||

Femenino |

Masculino |

Total |

|||||

N |

% col |

N |

% col |

N |

% col |

||

Sufragio |

No sufragó |

3627003 |

47,6 |

3686657 |

51,0 |

7313660 |

49,2 |

Sufragó |

3993797 |

52,4 |

3548262 |

49,0 |

7542059 |

50,8 |

|

Total |

7620800 |

100,0 |

7234919 |

100,0 |

14855719 |

100,0 |

A nivel general, han sufragado en el plebiscito del año 2020 poco más de la mitad de las personas, chilenas y de nacionalidad extranjera, que estaban habilitadas para hacerlo según el registro SERVEL.

Si se compara el porcentaje de personas chilenas e inmigrantes registradas en el SERVEL que sufragaron en el plebiscito del año 2020, se observa que los extranjeros mostraron un interés bastante menor en emitir un voto. En efecto, mientras el 51,6% de los chilenos participó en el sufragio, apenas lo hizo el 20,9% de los inmigrantes:

Tabla 6. Total de personas nacionales y extranjeras que sufragaron en el Plebiscito del año 2020.

Nacionalidad |

|||||||

Chilena |

Extranjera |

Total |

|||||

N |

% col |

N |

% col |

N |

% col |

||

Sufragio |

No sufragó |

7014043 |

48,4 |

299617 |

79,1 |

7313660 |

49,2 |

Sufragó |

7462847 |

51,6 |

79212 |

20,9 |

7542059 |

50,8 |

|

Total |

14476890 |

100,0 |

378829 |

100,0 |

14855719 |

100,0 |

Fuente: SERVEL.

En relación con la población migrante que sufragó (79 212) y su relación con su adscripción a un partido político, se puede señalar que la gran mayoría no milita en partidos políticos (98,3%). Los que militan lo hacen preferentemente en partidos de izquierda o de centro izquierda: el partido Comunista (184), Unión Demócrata Independiente (183), Renovación Nacional (175), Revolución Democrática (168), Igualdad (108) y Partido Radical (104).

Tabla 7. Partido político al que adhieren los extranjeros que sufragaron en el plebiscito de 2020.

Partido político al que adhieren los extranjeros que sufragaron en el plebiscito de 2020 |

|

Sin partido |

77876 |

Comunista de Chile |

184 |

Unión Demócrata Independiente |

183 |

Renovación Nacional |

175 |

Revolución democrática |

168 |

Igualdad |

108 |

Radical de Chile |

104 |

Humanista |

79 |

Por la democracia |

64 |

Socialista de Chile |

52 |

Ecologista Verde |

52 |

Federación Regionalista Verde Social |

37 |

Partido Demócrata Cristiano |

32 |

Ciudadanos |

28 |

Evolución política |

24 |

Partido Progresista de Chile |

20 |

Regionalista Independiente Demócrata |

13 |

Comunes |

5 |

Partido Unión Patriótica |

3 |

Nuevo Tiempo |

2 |

Republicano de Chile |

1 |

Partido Nacional Ciudadano |

1 |

Partido Liberal de Chile |

1 |

Fuente: SERVEL.

Frente a esta situación, es relevante poner atención a lo que se podrían denominar «variables a considerar para que un migrante vote», y así se pueda ir revirtiendo la situación de la alta abstención en las votaciones. Una nota de investigación de Navarrete (2021) señala que las principales variables a poner atención a la hora de votar de los inmigrantes son:

Antigüedad de la persona migrante en el país y la intención de quedarse en Chile durante los próximos cinco años.

Las historias y vivencias políticas en sus países de origen.

Alta probabilidad de votar aquellos con pareja chilena.

Forman parte de organizaciones de personas migrantes.

Con nacionalidad chilena.

Aquellos que se habían sentido discriminados por alguna situación.

Conclusiones

El caso chileno es excepcional en la región ya que distingue entre derechos políticos y ciudadanía, lo que permite el surgimiento institucional de la membresía política. Mecanismo desde el cual se incorpora a los extranjeros con residencia permanente en este país a los derechos políticos acotados, pueden votar, pero no ser votados a cargos de representación popular. En este sentido, Chile tiene una de las legislaciones más avanzadas en el reconocimiento de los derechos políticos de las personas inmigrantes, que permite que ellas, cumpliendo los requisitos para sufragar, puedan votar en todas las elecciones. Esto es desde presidente/a hasta las del ámbito local (alcaldes y concejales).

El caso chileno influye de manera excepcional en el debate teórico y empírico por dos razones fundamentales. En primer lugar, supera al nacionalismo metodológico como matriz básica para pensar y legislar acerca de los derechos políticos de las personas residentes en territorio chileno, promoviendo e institucionalizando la idea de la membresía política hacía los extranjeros con residencia permanente en Chile, y produciendo una innovación institucional que se enmarca en el postnacionalismo metodológico. Queda claro que la membresía política es diferente al de la ciudadanía política, y es también un primer peldaño de una construcción institucional de mayor calado en el futuro.

En segundo lugar, el caso chileno ofrece un laboratorio de observación del desarrollo y configuración de los derechos políticos desde matrices transnacionales y postnacionales que ya están entrando en choque con las matrices nacionalistas. Esto puede generar la articulación de corrientes políticas aporofóbicas y fascistas, como ya está ocurriendo en el caso de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, y el de Italia, bajo la conducción de la primera ministra de orientación fascista Giorgia Meloni. Finalmente, es importante destacar que hasta ahora, en términos de la esfera pública, no hay una discusión en Chile sobre los derechos políticos de los inmigrantes, y la poca reflexión se ha realizado desde la nutrida sociedad civil migrante, aglutinada en torno a los diversos colectivos migrantes.

En tanto, en la sociedad civil chilena el debate se ha limitado a discutir sobre el derecho a sufragio, tanto activo (emisión del voto) como pasivo (capacidad de recibir votos para cargos de elección), pero no a otras manifestaciones de la ciudadanía, desde una perspectiva paternalista. Esto lleva a cuestionar sobre la exclusión y el racismo chileno y su impacto en la realización de la membresía política de los extranjeros con residencia permanente en este país y evocar la metáfora popular chilena que dice: «Ya verás cómo tratan al amigo en Chile cuando es extranjero». La cual implica señalar que la participación política va más allá de lo electoral, y el voto como derecho no es la única acción de carácter político. Un avance en esta situación ha sido permitir la afiliación de extranjeros con derecho a sufragio en partidos políticos chilenos, cuestión que solo ocurrió a partir del año 2016.

Un problema no menor es señalado por Pérez et al. (2021), comentando a Luis Thayer, actual director del Servicio Nacional de Migraciones, que al no reconocer a los migrantes como sujetos de derecho genera ciudadanías de primera y segunda categoría: «[…]donde los primeros (nativos) gozan de plena facultad de sus derechos sin mayores problemas relacionados al acceso, mientras que los segundos son considerados «subalternos» o culturalmente inferiores» (Pérez et al., 2021, p. 3).

La ciudadanía implica la idea arendtiana del derecho a tener derechos, lo que pone sobre la mesa la idea de la expansión en algún momento de los derechos políticos. Asimismo, se tienen que considerar las retoricas excluyentes surgidas desde los sectores políticos conservadores y antiinmigrantes, que buscan derribar los derechos políticos ganados por los migrantes organizados desde la década de los noventa del siglo pasado mediante diferentes formas de acción colectiva y de organización desarrolladas desde la sociedad civil migrante. En este sentido, es fundamental también señalar que las luchas migrantes en este país del sur tuvieron como ejes la dignidad y la justicia social y la búsqueda de un lugar de los comunes, diverso y democrático; la Migrapolis que es hoy en día Santiago de Chile.

Referencias

Bachelet, M. (2005). Estoy contigo. Programa de gobierno 2006-2010. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/13433/1/2005_programa-MB.pdf

Beca, J. (2019). Ciudadanía y migración. ¿Son compatibles? Estudios Constitucionales, 17(2), 193-224. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002019000200193&script=sci_abstract

Calderón, L. (2010). Los superhéroes no existen. Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior. Instituto Mora.

Cano, M., Construcci, M. y Martínez, J. (2009). Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio. Serie Población y Desarrollo N° 88. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población CEPAL.

Charry, W. (2014). Gobierno modificará el proyecto ley de migración y extranjería impulsado por Piñera. Revista Sur. https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2014/07/gobierno-modificara-el-proyecto-de-ley-de-migracion-y-extranjeria-impulsado-por-pinera/

Constitución Política del Estado de Chile. 30 de octubre de 1822 [rigió hasta el 28 de enero de 1823].

Constitución Política del Estado de Chile. 29 de diciembre de 1823 [rigió hasta el 10 de enero de 1825].

Constitución Política del Estado de Chile. 25 de mayo de 1833.

Emmerich, G. y Alarcón, V. (2016). Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas. Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa e Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Espinoza, A. (2004). El voto lejano. Cultura política y migración México-Estados-Unidos. El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y Miguel Ángel Porrúa Editores.

Guadarrama, A. y Valdéz, G. (2020). Migraciones del Siglo XX: nuevos actores, viejas encrucijadas y futuros desafíos. De La Salle Ediciones.

Harris, G. (2001). Emigrantes e inmigrantes en Chile, 1810–1915. Nuevos aportes y notas revisionistas. Universidad de Playa Ancha-Puntángeles.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2018). Características sociodemográficas de la inmigración internacional en Chile Censo 2017. INE.

Jensen, S. (2022). Las cifras del último exilio argentino: usos políticos, judiciales y memoriales desde la contemporaneidad dictatorial al presente, Contenciosa, (12), 1-17. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/215852/CONICET_Digital_Nro.058507d0-1e7d-4ce9-a615-92b2f7fc4c6f_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y

León, A. (2024). Desatención filosófica: regímenes de frontera y desechabilidad humana. En: Luque, J., y Hernández, K. (Comp.). Migrápolis: Ciudadanías latinoamericanas en movimiento (pp. 120-168). Editorial: Centro de Formación Ana María Campos.

Ley 20568 de 2012. Regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones. Enero 23 de 2012.

Ley 21325 de 2021. Nueva Ley de Migración y Extranjería. Abril 21 de 2021.

Luque, J. (2002). El Caso de los inmigrantes peruanos en Santiago de Chile (tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México.

Luque, J. (2007). Asociaciones políticas de inmigrantes peruanos y la “Lima Chica” en Santiago de Chile. Migraciones Internacionales, 4(2), 121-150. https://doi.org/10.17428/rmi.v4i13.1169

Luque, J. (2009). Los refugiados peruanos y sus asociaciones políticas en Santiago de Chile (1990-2006). Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe (EIAL), 20(1), 93-116. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4005171

Luque, J., Hernández, K. y Reza, R. (2023). Crítica al enfoque del transnacionalismo inmigrante: apuntes para una reformulación teórica. Papeles de Población, 28(114), 63-93. https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/21926

Luque, J. y Hernández, K. (2024). Migrápolis: Ciudadanías latinoamericanas en movimiento. Centro de Formación Ana María Campos.

Macleod, M. (2011). Comunidad internacional y derechos humanos en Chile y Guatemala. Bajo el Volcán, 11(17), 223-257. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28625451015

Moulian, T. (1997). Chile: Anatomía de un mito. LOM – ARCIS.

Navarrete, M. (2021). Radiografía al voto migrante en Chile: ¿Qué piensan los nuevos votantes sobre el proceso constituyente en el país? The Clinic, 23 de junio. https://www.theclinic.cl/2021/06/23/radiografia-al-voto-migrante-en-chile-que-piensan-los-nuevos-votantes-sobre-el-proceso-constituyente-en-el-pais/

Pérez, J., Corbeaux, M. y Doña, C. (2021). Inmigración y derecho al voto una investigación exploratoria en Santiago de Chile. SocArXiv Papers.

Resolución 217 A/III de 1948 [Asamblea General de las Naciones Unidas]. Declaración Universal de los Derechos Humanos]. 10 de diciembre de 1948.

Resolución 2200 A/XXI de 1966 [Asamblea General de las Naciones Unidas]. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de diciembre de 1966.

Resolución 45/158 de 1990 [Asamblea General de las Naciones Unidas]. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Diciembre 18 de 1990.

Resolución A/RES/63/117 de 2008 [Asamblea General de las Naciones Unidas]. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 10 de diciembre de 2008.

Resolución 04 de 2019 [Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas. Diciembre 7 de 2019.

Roniger, L. (2024). Exilios conosureños: rupturas personales y transformaciones institucionales. En: Luque, J., y Hernández, K. (Comp.). Migrápolis: Ciudadanías latinoamericanas en movimiento (pp. 33-68). Editorial: Centro de Formación Ana María Campos.

Sandoval, R. (2014). Gobierno evalúa crear Servicio de Migración y revisará ampliar categorías de visas / Entrevistado por Javiera Matus, Diario La Tercera. https://www.latercera.com/noticia/gobierno-evalua-crear-servicio-de-migracion-y-revisara-ampliar-categorias-de-visas/#

Santamaria, P. (2019). Presidente del Consejo Directivo del Servel analizó la participación electoral de los migrantes. Conversatorio Participación electoral de migrantes en Chile, realidades y desafíos. https://www.servel.cl/2019/06/04/presidente-del-consejo-directivo-del-servel-analizo-la-participacion-electoral-de-los-migrantes/

Schelotto, M. (2015). La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): militarización de los poderes del estado, transición política y contienda de competencias. Diacronie, 4(24), 1-22. https://doi.org/10.4000/diacronie.3808

Servicio Electoral de Chile. (2024). Elecciones. Participación Electoral. https://www.servel.cl/centro-de-datos/estadisticas-de-datos-abiertos-4zg/elecciones-participacion-electoral/

Stefoni, C. (2001). Representaciones culturales y estereotipos de la migración peruana en Chile. Informe final del concurso: Culturas e identidades en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/10746

Stefoni, C. (2004). Inmigrantes trasnacionales: la formación de comunidades y transformación en ciudadanos. FLACSO.

Servicio Nacional de Migraciones de Chile. (2023). Estimaciones de extranjeros. https://serviciomigraciones.cl/estudios-migratorios/estimaciones-de-extranjeros/

Victoriano, F. (2010). Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico-política. Argumentos, 23(64), 175-193. https://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v23n64/v23n64a8.pdf

Zamorano, C. (2021). “Un millón de chilenos”: Testimonios del exilio en la Revista Araucaria de Chile. Universum, 36(1), 109-130. https://www.scielo.cl/pdf/universum/v36n1/0718-2376-universum-36-01-109.pdf