Evidencia de validez y fiabilidad de un instrumento de ahorro de agua en población colombiana

[Versión en español]

Validity and Reliability Evidence of a Water-Saving Instrument in the Colombian Population

Evidência de validade e confiabilidade de um instrumento de economia de água na população colombiana

Recibido el 08/09/2023

Aceptado el 29/11/2024

¹ Grupo de Investigación «Sintropía» (Categoría A1-Minciencias). Proyecto: Factores asociados al comportamiento no ecológico (antiambiental) y de consumo no sostenible en habitantes urbanos y rurales del departamento del Huila. Financiación: Vicerrectoría de Investigación, Universidad Surcolombiana. Declaración de intereses: los autores declaran que no existe conflicto de intereses. Disponibilidad de datos: todos los datos relevantes se encuentran en el artículo.

Cómo citar Sierra-Barón, W et al., (2025). Evidencia de validez y fiabilidad de un instrumento de ahorro de agua en población colombiana. Ánfora, 32(59), 344-373. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1153 | Willian Sierra-Barón² https://orcid.org/0000-0002-7642-477X CvLAC https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001141163 Colombia Andrés Gómez-Acosta³ https://orcid.org/0000-0002-7932-0466 CvLAC https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407600 Colombia Alex Felipe Saza-Quintero⁴ https://orcid.org/0000-0002-6408-7657 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001581687 Colombia |

² Doctor en Psicología. Profesor en Universidad Surcolombiana. Correo electrónico: willian.sierra@usco.edu.co

³ Doctor en Psicología. Profesor en Universidad de Pamplona. Correo electrónico: cesar.gomez@unipamplona.edu.co

⁴ Doctorando en Psicología. Universidad de San Buenaventura. Correo electrónico: felipesazaq@gmail.com

Sierra-Barón, W et al., (2025). Evidencia de validez y fiabilidad de un instrumento de ahorro de agua en población colombiana. Ánfora, 32(59), 344-373. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1153

Resumen

Objetivo: presentar evidencia de validez y fiabilidad del cuestionario de ahorro de agua en población colombiana. Metodología: se realizó una investigación de tipo transversal, con un estudio psicométrico en el que se encuestaron 1500 participantes. Se aplicó el Cuestionario reporte de ahorro de agua, se realizó un análisis factorial exploratorio y un análisis de consistencia interna con ω de McDonald y α de Cronbach. Resultados: se evidencia que la prueba completa explica el 41.55% de la varianza, y los ítems se agrupan en dos categorías; el análisis de consistencia interna refiere un ω de McDonald de .849 (I.C. 95% = .838-.860) y un α de Cronbach de .843 (I.C. 95% = .831-.854). Discusión: se declara que la versión del «Cuestionario reporte de ahorro de agua» cuenta con los criterios de calidad psicométrica suficiente, y se sugiere llevar a cabo nuevos estudios teniendo en cuenta factores sociales y sanitarios que puedan tener alguna incidencia en los resultados. Conclusiones: en el «Cuestionario Reporte de ahorro de agua» se presentaron indicadores de confiabilidad y validez que permiten la identificación de conductas asociadas a la gestión ambiental de uso y cuidado del agua.

Palabras clave: ahorro de agua; validez; fiabilidad; psicometría; conducta proambiental (obtenido del tesauro de la UNESCO).

Abstract

Objective: To present evidence of the validity and reliability of the Water-Saving Questionnaire in the Colombian population. Methodology: A cross-sectional study with a psychometric approach was conducted, surveying 1,500 participants. The Water Savings Report Questionnaire was administered, and an exploratory factor analysis was conducted. Internal consistency was assessed using McDonald's ω and Cronbach's α. Results: The full scale accounted for 41.55% of the explained variance, with items clustering into two distinct categories. The internal consistency analysis yielded a McDonald's ω of .849 (95% CI = .838-.860) and a Cronbach's α of .843 (95% CI = .831-.854). Discussion: The findings indicate that the "Water Savings Report Questionnaire" meets the criteria for adequate psychometric quality. However, further studies are recommended to explore the influence of social and health factors on the results. Conclusions: The "Water Savings Report Questionnaire" demonstrated reliability and validity indicators that enable the identification of behaviors related to the environmental management of water use and conservation.

Keywords: water saving; validity; reliability; psychometrics; pro-environmental behavior (obtained from UNESCO thesaurus).

Resumo

Objetivo: apresentar evidências de validade e confiabilidade do questionário de economia de água na população colombiana. Metodologia: foi realizada uma pesquisa transversal, com um estudo psicométrico no qual foram pesquisados 1.500 participantes. Foi aplicado o Questionário de Relatório de Economia de Água, foi realizada uma análise fatorial exploratória e uma análise de consistência interna com o ω de McDonald e o α de Cronbach. Resultados: é evidente que o teste completo explica 41,55% da variação, e os itens são agrupados em duas categorias; a análise de consistência interna relata um ω de McDonald de 0,849 (95% C.I. = 0,838- 0,860) e um α de Cronbach de 0,843 (95% C.I. = 0,831- 0,854). Discussão: afirma-se que a versão do “Water Saving Report Questionnaire” atende aos critérios de qualidade psicométrica suficiente, e sugere-se a realização de mais estudos levando em conta fatores sociais e de saúde que possam ter impacto sobre os resultados. Conclusões: o “Water Saving Report Questionnaire” apresentou indicadores de confiabilidade e validade que permitem a identificação de comportamentos associados à gestão ambiental do uso e do cuidado com a água.

Palavras-chaves: economia de água; validade; confiabilidade; psicometria; comportamento pró-ambiental (obtido do tesauro da UNESCO).

Introducción

Las emisiones de gases de efecto invernadero han incrementado aproximadamente un 70% desde 1970 a escala mundial (Córdova et al., 2018). Esto ha ocasionado un aumento de la temperatura global de aproximadamente 1.15 grados Celsius desde la era preindustrial y, por lo tanto, que los últimos ocho años sean los más calientes desde que se tiene registro instrumental (Intergovernmental Panel Climate Change [IPCC], 2022). Estas emisiones son causadas principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, el transporte y la industria, así como por la deforestación y cambios en el uso del suelo (World Metereological Organization [WMO], 2023b).

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), es muy probable que la actividad humana sea la principal causa del calentamiento global observado en las últimas décadas (IPCC, 2019; 2022). El cambio climático genera aumento en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos; como tormentas, olas de calor, inundaciones, sequías, contaminación del aire, reducción de la masa glaciar, acidificación y el incremento del nivel del mar (Lavergne et al., 2019). Estos eventos pueden causar daños irreversibles en los ecosistemas, además, situaciones que comprometerán de forma significativa la vida humana; como desplazamientos forzados de las comunidades, inseguridad alimentaria y otros (WMO, 2023a).

Las fuentes hídricas han tenido especial afectación por este fenómeno, entre algunas consecuencias se presentan: a) la disminución de la disponibilidad del agua, subyacente al aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones que afectan la disponibilidad de agua potable, la generación de energía hidroeléctrica y la producción agrícola; b) cambios en la calidad del agua, provocados por la proliferación de bacterias en los cuerpos de agua, y con mayor riesgo para la salud de quienes la consumen; c) afectación de ecosistemas acuáticos, por ejemplo: los arrecifes de coral y manglares pueden tener impacto negativo en la biodiversidad y en actividades económicas como la pesca; d) aumento de eventos climáticos extremos cada vez más recurrentes (Dupar, 2019; WMO, 2022).

Según el Banco Mundial (2015), cerca de 2000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura, 3600 millones no cuentan con servicios de saneamiento básico (unidades sanitarias) y 2300 millones no tienen al menos una instalación básica para lavarse las manos. Este panorama da cuenta de las brechas de acceso a fuentes de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico que se agudizan por problemas como el rápido crecimiento demográfico, el uso intensivo de agua en actividades agrícolas e industriales, y la variabilidad en las precipitaciones; consecuencia de los efectos del cambio climático.

La contaminación del agua es otra problemática global que afecta no solo la calidad y seguridad del recurso hídrico, sino, además, la salud humana, la biodiversidad acuática y los ecosistemas asociados. Según la Organización Mundial de la Salud (2023), aproximadamente un millón de personas pierden la vida cada año como consecuencia de enfermedades diarreicas que se contraen como consecuencia de la insalubridad del agua o de una deficiente higiene de manos. El Ecological Threat Register (2020) reportó que el Sudeste Asiático, Oriente Medio y África del Norte son las regiones más vulnerables a la escasez de agua. En América Latina, Chile y México son los países que evidencian mayor riesgo al estrés hídrico.

En adición a lo anterior, en estas regiones, además de contar en su geografía con amplios territorios desérticos, se presenta una fuerte demanda en razón al consumo doméstico, el impacto de los procesos de industrialización y las necesidades de abastecer las actividades agrícolas. Así, este reporte también da cuenta de que Grecia y España son las regiones que consumen cada año entre el 40% y el 80% de la totalidad de recursos hídrico del que disponen.

El Estudio Nacional del Agua del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es un proyecto de investigación y monitoreo que tiene el objetivo de evaluar la disponibilidad, calidad y uso del agua, así como el impacto que tiene el cambio climático sobre el recurso hídrico y la generación de alertas tempranas en Colombia . Allí se dedica un apartado al aporte del país a las metas e indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6: «Agua limpia y saneamiento».

Los avances que se han tenido con relación al seguimiento de los indicadores asociados a las metas del ODS 6 por parte del IDEAM son los indicadores «6.3.2 - Proporción de masas de agua de buena calidad»; indicador «6.4.1 - Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo»; indicador «6.4.2 - Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles»; e indicador «6.5.2 - Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas». Cada uno de ellos puede ser detallado a profundidad en el Estudio Nacional del Agua referido .

Uno de los aliados más relevantes para trabajar en el cumplimiento de estos objetivos es la educación, que además de ser motor del desarrollo económico (Haddad et al., 1990), es una estrategia fundamental para crear conciencia sobre el cambio climático (causado en gran parte por el calentamiento global) y ayudar a que las poblaciones se adapten a los escenarios de degradación ambiental (Unesco, 2014). Esto, a través del aumento del conocimiento sobre hábitat y sus amenazas, para fomentar convicciones y valores ambientales hacia el cambio de comportamientos y modos de vida que aceleran el deterioro del planeta (Severiche et al., 2016; Villadiego et al., 2015) y promueven el desarrollo social y sostenible (Saza-Quintero et al., 2023).

Esta orientación necesita de la reflexión sobre el papel imprescindible del comportamiento humano sobre el medio ambiente (Gifford y Nilsson, 2014; Mendoza, 2021; Oskamp, 2000; Sierra-Barón et al., 2022) y cómo puede ser entendido, evaluado, medido y reorientado con el fin de aportar al uso sostenible del recurso hídrico, así como su conservación.

El panorama en Colombia sobre los problemas que afectan el uso, disponibilidad y calidad del agua está relacionado con los efectos negativos que producen los siguientes eventos: 1) las aguas residuales vertidas, en su mayoría, sin previo tratamiento a ríos y mares colombianos, que reciben cargas contaminantes producto de actividades socioeconómicas, así como sedimentos por procesos de erosión natural o antrópica; entre estas últimas, aguas domésticas, industriales al servicio de la ganadería, el café, producción y trasformación de coca, y vertimiento de mercurio por procesos mineros. 2) Los agroquímicos, como principales contaminantes, se presentan en los desechos de animales, antibióticos, insecticidas, las hormonas, los fertilizantes y los plaguicidas que se usan para fumigar los cultivos forrajeros. 3) La eutrofización como proceso de enriquecimiento de nutrientes (nitrógeno y fosforo) de los ecosistemas acuáticos, de origen doméstico y agrícola, genera exceso de estos; que llevan a un desbalance de respiración y fotosíntesis, provoca perdida de oxígeno, así como la muerte de peces, invasión de vegetación acuática y sobrepoblación de fitoplancton. 4) Efectos ecológicos, se relaciona con los impactos de la alteración hidrológica en la transformación de los ecosistemas acuáticos; como los humedales, que han sido trasformados por la demanda hídrica, la contaminación, la sobreutilización del suelo y la modificación de los ecosistemas. 5) La deforestación, un fenómeno en aumento durante los últimos años, asociado entre otros a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, necesidades alimentarias relacionadas al crecimiento demográfico, establecimiento de cultivos ilícitos, sobreexplotación de los recursos minerales y establecimiento de monocultivos. 6) Los metales pesados relacionados con los procesos de minería aportan una considerable cantidad de contaminantes a las fuentes hídricas, con presencia de altas concentraciones de mercurio; que se asocian a actividades como la minería de oro, explotación petrolera, actividades industriales y agropecuarias. 7) Los contaminantes emergentes, asociados con compuestos de origen químico que producen consecuencias medioambientales y riesgos para la salud, son poco conocidos en cuanto a presencia, impacto y tratamiento; entre ellos se encuentran los pesticidas, productos farmacéuticos, drogas ilícitas, productos de aseo personal y otros aún no regulados. 8) La salinización de aguas superficiales y subterráneas, la erosión de las costas y la inundación de algunas áreas son efectos provocados por el aumento del nivel del mar, uno de sus efectos es la interrupción de migraciones para reproducción de algunas especies acuáticas .

Este escenario ha tenido repercusiones en diferentes regiones del país, y la región Surcolombiana no ha sido ajena a esta problemática. Para el caso específico del departamento del Huila existe deterioro de cuencas hídricas por deforestación y producción hidroeléctrica. En el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023 «Huila Biodiverso, Sostenible y Productivo» se presentan indicadores que dan cuenta de la afectación a la calidad y la vulnerabilidad al desabastecimiento del agua con condiciones críticas en algunas zonas. Las principales fuentes de contaminación de fuentes hídricas en el departamento del Huila provienen de aguas residuales domésticas .

Existe evidencia que muestra que el comportamiento y ciertas disposiciones psicológicas, como las actitudes personales, favorecen el cuidado y la preservación del medio ambiente (Carmi, 2013; De Sario et al., 2023; Franzen y Meyer, 2010; Ogunbode y Arnold, 2012; Schultz et al., 2005), y contrarrestan los comportamientos no ecológicos y de consumo no sostenible (Molano et al., 2023). En este sentido, al identificar los factores que más influyen en el comportamiento proambiental, es factible mejorar el diseño y la gestión de las medidas y políticas de desarrollo (Banco Mundial, 2015); así como las rutas y estrategias más adecuadas para promover en los seres humanos más conciencia, responsabilidad y respeto por el medio ambiente, además de los efectos de su propio comportamiento (Navarro et al., 2022; Pérez y Camacho, 2023; Richardson et al., 2009).

La literatura científica precisa que aquellos comportamientos que se realizan en favor del ambiente se denominan «comportamientos proambientales», y hacen referencia a aquellos que «[…] buscan de forma consciente minimizar el impacto negativo de las acciones de uno mismo sobre el mundo natural y construido» (Kollmuss y Agyeman, 2002, p. 240). Por su parte, Steg y Vlek (2009) plantean que estos comportamientos hacen referencia a las acciones que realizan las personas con la intención principal de beneficiar o minimizar el daño al ambiente. Estos comportamientos suelen estar motivados por la conciencia de los problemas ambientales y el deseo de contribuir a la preservación o restauración del medio ambiente.

Según Kurisu (2015), algunos de los términos alternativos comúnmente utilizados para hacer referencia a comportamientos proambientales incluyen comportamiento ambiental (Van Liere y Dunlap, 1978), conducta ecológica (Kaiser y Fuhrer, 2003), comportamiento ambientalmente responsable (Thøgersen, 2004), comportamiento responsable con el ambiente (Hines et al., 1987), comportamiento ambientalmente significativo (Stern, 2000) y comportamiento relacionado con el medioambiente (Bamberg, 2003). Mención especial merece el concepto ‘comportamiento sustentable’, que hace referencia a las acciones que toman individuos o grupos con el objetivo de satisfacer las necesidades presentes y, al mismo tiempo, garantizar que no se comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Corral-Verdugo, 2010). Este concepto integra consideraciones ambientales, sociales y económicas en los procesos de toma de decisiones, haciendo hincapié en el equilibrio entre estas dimensiones. El comportamiento sostenible va más allá de la mera protección del medio ambiente, al incorporar prácticas que promueven la equidad social y la viabilidad económica, y apoyan la salud ecológica y el bienestar humano a largo plazo (Corral-Verdugo, 2012).

Por otra parte, aunque está estrechamente relacionado con el comportamiento proambiental, el comportamiento sostenible abarca una gama más amplia de acciones y consideraciones, e integra la salud ecológica a largo plazo con la equidad social y la frugalidad. Si bien el primero suele centrarse específicamente en acciones que benefician al medio ambiente, el comportamiento sostenible requiere un enfoque más holístico, que equilibre las dimensiones ambiental, social y económica. En este sentido, aunque todos los comportamientos proambientales pueden considerarse parte del comportamiento sostenible, no todos los comportamientos sostenibles son estrictamente proambientales.

En su revisión, Kurisu (2015) identificó un listado de varios comportamientos proambientales ampliamente conocidos, los cuales fueron clasificados en categorías orientadas hacia la reducción de: a) gases de efecto invernadero, b) contaminantes de aire, d) contaminantes de agua, e) consumo de recursos, y f) alteraciones del medio ambiente natural. Algunos ejemplos de comportamientos proambientales incluyen el reciclaje, la reducción del consumo de energía, el uso del transporte público para reducir las emisiones de carbono y el ahorro de agua.

Así, resulta fundamental realizar aproximaciones que permitan evaluar distintos tipos de comportamientos proambientales, para lo cual es necesario contar con herramientas que permitan su adecuada medición. Estas herramientas incluyen medidas de autoinforme de dominio general y dominio específico (encuestas, cuestionarios, etc.), observaciones de campo realizadas con la ayuda de informantes clave, el uso de dispositivos técnicos y el desarrollo de tareas de comportamiento contraladas en ambientes controlados (laboratorio) (Lange y Dewitte, 2019). En general, las medidas de autoinforme evalúan la frecuencia de varias conductas con impacto ambiental; como el reciclaje, alternativas de transporte, ahorro de energía y agua. Por su conveniencia y facilidad de análisis, estas medidas son altamente utilizadas, aunque son más sensibles a las respuestas socialmente deseables y al sesgo de aquiescencia (Deltomme et al., 2023).

Algunos de los instrumentos psicométricos dispuestos para la medición de comportamientos asociados al cuidado y preservación del medio ambiente en distintos contextos (Herrera et al., 2018; Sierra-Barón et al., 2021; Sierra-Barón et al., 2023; Sierra-Barón et al., 2018; Sierra y Meneses, 2022; Sierra-Barón y Saza-Quintero, 2023; Vanegas et al., 2018) están, en su mayoría, sustentados sobre la «Teoría de la Acción Razonada» [TAR] (Fishbein & Ajzen, 1975; 2011) y la «Teoría de la Acción Planeada» [TAP] (Ajzen, 1991; 2011; 2020). Ambas teorías han sido ampliamente utilizadas para la explicación de factores que anteceden a comportamientos proambientales en contextos educativos (Sandoval-Escobar et al., 2019; Saza-Quintero et al., 2021), organizacionales y población general (Lam, 2006; Sierra-Barón y Meneses, 2018), así como en la adquisición de conductas saludables (Fishbein, 2008). Otros instrumentos utilizados para la medición de comportamientos proambientales en el contexto latinoamericano pueden encontrarse en Arteta (2022).

Se conoce que el comportamiento proambiental es un predictor significativo del comportamiento de conservación del agua, dado que aquellas personas a favor del medio ambiente tienen una mayor tendencia a conservar el agua en comparación con quienes no lo están (Adams, 2014). Son conocidos algunos instrumentos de medición para evaluar hábitos de consumo de agua en hogares, entornos educativos y organizaciones (Hoekstra et al., 2011; Mendieta y Gutiérrez, 2014; Sierra-Barón et al., 2018; Solis-Salazar, 2010).

Así mismo, existen instrumentos que miden otras disposiciones psicológicas asociadas al comportamiento del ahorro de agua; como actitudes, intenciones, derechos percibidos y creencias (Corral-Verdugo et al., 2003; Gilg y Barr, 2006; Lam, 2006; Randolph y Troy, 2008; Reddy et al., 2023, Willis et al., 2011). El interés de este trabajo se dirige hacia el comportamiento de conservación y ahorro de agua, entendiendo este como un tipo especifico de comportamiento proambiental y hacia aquellas medidas que lo estudian.

Ente otros instrumentos referenciados en la literatura que han medido este constructo, se conoce la Escala de prácticas de conservación del agua (Dolnicar et al., 2012), que mide 17 comportamientos específicos de conservación de agua autorreportados. Adicionalmente, se incluyen medidas que previamente han informado su influencia en el comportamiento de conservación (actitudes ambientales, altruismo, comportamiento proambiental, obligación moral, conocimientos ambientales, búsqueda de información sobre el agua e influencia social del comportamiento de conservación). En este estudio, Dolnicar et al., (2012) identificaron como promotores del comportamiento de conservación del agua dos factores clave: alto nivel de comportamiento proambiental y la búsqueda proactiva de información sobre el agua.

En algunos estudios se reporta el uso de instrumentos para la medida de conservación del agua de uso residencial, que buscan orientar el diseño de intervención conductual del consumo de agua en los hogares. El diseño de estas intervenciones podría verse influenciado por disposiciones para el uso eficiente del agua, la ayuda al medio ambiente y el ahorro de dinero, intervenciones como el suministro de información, restricciones obligatorias del agua y un precio del agua ajustado (Shan et al., 2015). Otros estudios incorporan instrumentos de medición de mayor precisión; como medidores de agua, que han sido utilizados para identificar componentes que fomentan la conservación del agua: las normas sociales, la identidad social o los enfoques de identidad personal (Seyranian et al., 2015).

La escala de conservación de agua en el hogar (Fielding et al., 2013) mide comportamientos de esta e incluye ítems sobre prácticas al interior y exterior del hogar; la escala cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.86. Con este instrumento se buscó identificar factores determinantes para abordar en la gestión de campañas de uso del agua, se demostró la importancia de considerar este uso como un comportamiento colectivo que está influenciado por la dinámica del hogar y que, vinculado con buenos hábitos de ahorro de agua, resaltarían el valor de las políticas que apoyen cambios culturales a largo plazo.

La mayoría de estos instrumentos han sido utilizados en países europeos, algunos en Australia y otros en el contexto latinoamericano. En México, se empleó la escala «Reporte de ahorro del agua», compuesta de 14 acciones relacionadas con el cuidado agua (α=.84) para identificar relaciones entre conductas de ahorro, la percepción de justicia y la legitimidad de las autoridades . En este estudio participaron 472 personas, quienes aportaban al pago del consumo mensual del agua y/o realizaban el aseo del hogar. El modelo estructural propuesto en el estudio presentó un porcentaje explicativo del 9%.

Entre los estudios colombianos de corte psicométrico, que buscan aportar a los índices de confiabilidad y validez de instrumentos de medición de conductas solidarias con el medioambiente, se incluye el de Sierra-Barón y Saza-Quintero (2023). Realizaron una validación convergente y divergente del Índice de Comportamiento Proambiental (ICP) con una escala de conocimientos ambientales, un análisis factorial exploratorio y un análisis de consistencia interna con ω de McDonald, en una muestra de 980 participantes. El instrumentó completo explicó el 52.83% de la varianza, la saturación superó el .40 para la mayoría de los ítems, y estos se agruparon en cinco categorías. Este instrumento mide el ICP con niveles adecuados de validez y confiabilidad.

Otro estudio colombiano buscó establecer indicadores psicométricos para el cuestionario de actitudes proambientales (PEAQ) en una muestra de 415 participantes. El PEAQ adaptado lingüísticamente para el país presentó unidimensionalidad, apoyada por una varianza explicada del 43%, coeficientes α = 0.95 y Ω = 0.95; Rasch para personas = 0.90; y Rasch para los ítems = 0.95. En este estudio también se evidenciaron correlaciones estadísticamente significativas con otras escalas; como la escala de Conciencia ambiental 0.859 (p ≤ 0.001), la escala de Valores ambientales = 0.795 (p ≤ 0.001) y el cuestionario de comportamiento proambiental en el trabajo 0.885 (p ≤ 0.001). Los indicadores psicométricos de la versión colombiana avalan al PEAQ como un instrumento válido y confiable para medir las actitudes proambientales en este país .

En Colombia son escasos los instrumentos disponibles dirigidos a promover y mejorar las prácticas ambientales sostenibles, especialmente aquellas que impactan el comportamiento humano (Sierra-Barón y Meneses, 2022). Así mismo, no se cuenta con evidencia sobre instrumentos de medición orientados puntualmente hacia el ahorro de agua, que permitan establecer líneas de base para el diseño de intervenciones, así como monitorear comportamientos hacia el cuidado y ahorro del recurso hídrico; acciones que podrían contribuir a la promoción y fortalecimiento del uso y ahorro sostenible del agua y su conservación.

Dado que las fuentes hídricas son esenciales para la supervivencia y el desarrollo de la vida en la Tierra, y por su puesto en Colombia, resulta necesario llevar a cabo estudios psicométricos que contribuyan a los procesos de construcción, adaptación, traducción, validación y buenas prácticas de evaluación de constructos psicológicos relacionados con comportamientos solidarios con el medio ambiente, y especialmente aquellos relacionados con la conservación del recurso hídrico. Se consideran para ello las directrices agrupadas en trabajos como el de y que permitirían obtener medidas con altos índices de fiabilidad para tener mayor aproximación a la medición del comportamiento de conservación del agua. De igual forma, es fundamental contar con instrumentos de medición de autoreporte, que posibilitan la evaluación del impacto de comportamientos asociados al uso del agua.

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo en este artículo es presentar evidencia de validez y fiabilidad del cuestionario de ahorro de agua en población colombiana.

Metodología

Este estudio, que presenta propiedades psicométricas del «Cuestionario de ahorro de agua» desarrollado en población mexicana (Estrella, 2016), se define como una investigación transversal (Kesmodel, 2018), caracterizada por analizar instrumentos de medida psicológicos; bien sea de adaptación de los ya existentes o sean estos nuevos.

Participantes

En este estudio participaron 1500 personas (50.2% hombres), en su mayor parte pertenecientes al sector urbano (60.1%), con una media de edad de 32.11 años (DE=10.10) y de distintas zonas del suroccidente colombiano; 90.9% pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2, y más de la mitad (65.9%) reportaron encontrarse laborando. El 45.7% de los participantes refirió contar con nivel educativo técnico o tecnológico, y el 45.3% reporto contar con una carrera universitaria (tabla 1).

Tabla 1. Descripción de la muestra.

Sexo | f | % | Trabaja actualmente | f | % | |

Hombre | 753 | 50.2 | Sí | 988 | 65.9 | |

Mujer | 747 | 49.8 | No | 512 | 34.1 | |

Sector |

| Nivel educativo | ||||

Urbano | 902 | 60.1 | Primaria | 10 | .7 | |

Rural | 598 | 39.9 | Bachillerato | 31 | 2.1 | |

Estrato socioeconómico | Técnico | 312 | 20.8 | |||

1 | 175 | 11.7 | Tecnológico | 373 | 24.9 | |

2 | 1188 | 79.2 | Pregrado | 679 | 45.3 | |

3 | 128 | 8.5 | Postgrado | 95 | 6.3 | |

4 | 9 | .6 |

Instrumentos

El «Cuestionario reporte de ahorro de agua» fue revisado para un estudio por Estrella (2016) en población mexicana, obtuvo un α de Cronbach de .84. Está compuesto por 14 ítems orientados al cuidado y ahorro de agua, así como su uso en los servicios públicos de suministro, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Estos ítems fueron evaluados mediante una escala tipo Likert de cuatro puntos, que oscilaron entre «Nunca» y «Siempre». Las variables sociodemográficas fueron evaluadas a través de un cuestionario Ad Hoc, diseñado específicamente para el estudio.

Procedimiento

Los investigadores estructuraron el protocolo de investigación y adelantaron las respectivas gestiones institucionales para su desarrollo, conforme a las consideraciones éticas establecidas para la investigación con sujetos humanos en Colombia (Resolución 8430 de 1993 y la Ley 1090 del 2006). Los instrumentos de recolección de información fueron administrados en línea, a través de Google Forms. Los datos fueron recolectados durante el año 2022, posterior a la declaración de pospandemia frente al COVID-19 referida por la Organización Mundial de la Salud [OMS]. Todos los participantes aceptaron formar parte del estudio y firmaron el consentimiento informado respectivo, en el cual se informó acerca de los propósitos de la investigación y el nivel de riesgo conforme a la Resolución 8430 de 1993 y la Ley 1090 del 2006, expedida por el Ministerio de Salud de Colombia que, para este caso, fue ninguno, garantizando la confidencialidad y el anonimato de los datos.

Análisis de datos

Se llevó a cabo una descripción de los ítems, teniendo en cuenta su media, desviación estándar, asimetría y curtosis. Además, se realizó un análisis de Kolmogorov-Smirnov para evaluar si la variable se comportó de forma paramétrica, así como un análisis comparativo para determinar si hubo diferencias estadísticas en los puntajes de acuerdo con características de la muestra, a través de los estadígrafos t de Student y ANOVA de un factor.

Para determinar la agrupación por factores, se implementó un análisis factorial exploratorio de componentes principales, con rotación Oblimin directo. Finalmente, el análisis de consistencia interna se hizo con ω de McDonald y α de Cronbach. Para el desarrollo de los procedimientos estadísticos se utilizaron los softwares SPSS-26® y JAMOVI 2.3 ®.

Resultados

La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de los ítems. Se puede apreciar que todos presentan asimetría negativa y tendencia platicúrtica. Esto es validado con el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, que confirma una distribución no paramétrica de los datos.

Tabla 2. Descriptivos de los Ítems.

| Media (I.C. 95%) | DE | Asimetría | Curtosis |

Ítem 1 | 3.3 (3.26-3.34) | .82 | -.92 | -.02 |

Ítem 2 | 3.42 (3.48-3.46) | .88 | -1.41 | .98 |

Ítem 3 | 3.38 (3.34-3.43) | .92 | -1.29 | .46 |

Ítem 4 | 3.32 (3.27-3.37) | .98 | -1.23 | .23 |

Ítem 5 | 3.27 (3.22-3,32) | 1.02 | -1.11 | -.13 |

Ítem 6 | 3.24 (3.18-3,29) | 1.06 | -1.10 | -.21 |

Ítem 7 | 3.39 (3.34-3,43) | .90 | -1.34 | .74 |

Ítem 8 | 3.36 (3.31-3,41) | .95 | -1.32 | .55 |

Ítem 9 | 3.32 (3.27-3,37) | .96 | -1.22 | .29 |

Ítem 10 | 3.3 (3.25-3,35) | .99 | -1.22 | .23 |

Ítem 11 | 3.25 (3.20-3,20) | 1.04 | -1.13 | -.11 |

Ítem 12 | 3.28 (3.23-3,33) | .99 | -1.14 | .03 |

Ítem 13 | 3.28 (3.23-3,33) | .97 | -1.14 | .09 |

Ítem 14 | 3.31 (3.26-3,36) | 1.00 | -1.21 | .13 |

En el análisis comparativo, conforme a las variables sociodemográficas mostradas en la tabla 3, se reportan diferencias significativas en todos los criterios excepto en sexo.

Tabla 3. Diferencias estadísticas de acuerdo con las variables sociodemográficas descritas.

Variables | M (DE) | Diferencias intergrupos (p) |

Sexo | .773 (p = .366) | |

1. Mujer | 3.33 (.54) | |

2. Hombre | 3.31 (.56) | |

Sector | 5.68 (p < .001) | |

1. Urbano | 3.39 (.53) | |

2. Rural | 3.22 (.57) | |

Trabaja actualmente | 3.10 (p = .002) | |

1. Sí | 3.29 (.55) | |

2. No | 3.38 (.54) | |

Escolaridad | 32.60 (p < .001) | |

1. Primaria | 3.00 (.53) | |

2. Secundaria | 2.69 (.68) | |

3. Técnico | 3.37 (.50) | |

4. Tecnólogo | 3.41 (.47) | |

5. Universitario | 3.35 (.56) | |

6. Posgrado | 2.84 (.52) | |

Estrato socioeconómico | 35.78 (p < .001) | |

1 | 2.99 (.63) | |

2 | 3.40 (.49) | |

3 | 3.05 (.65) | |

4 | 2.68 (.76) |

El análisis Kayser-Meyer-Olkin (KMO = .926, Chi2 = 4777.18), con valor p < .01, refiere que la muestra es suficiente para obtener conclusiones adecuadas con el análisis factorial. Por su lado, se evidencia que la prueba completa explica el 41.55% de la varianza del constructo; sin embargo, los ítems 1 y 2 (que conforman una de las dos subescalas obtenidas) presentan una correlación ítem-prueba inferior a .25 (tabla 4).

Tabla 4. Carga factorial, extracción, correlaciones ítem - prueba y consistencia interna si se suprime el elemento.

Factor 1 | Factor 2 | Extracción | Correlación Ítem-total | α de Cronbach si se suprime elemento | ω de McDonald si se suprime el elemento | |

Ítem 1 | .753 | .57 | .116 | .851 | .852 | |

Ítem 2 | .703 | .504 | .231 | .846 | .847 | |

Ítem 3 | .591 | .356 | .503 | .831 | .831 | |

Ítem 4 | .634 | .405 | .534 | .829 | .829 | |

Ítem 5 | .678 | .462 | .577 | .826 | .826 | |

Ítem 6 | .653 | .445 | .54 | .828 | .829 | |

Ítem 7 | .472 | .235 | .394 | .837 | .838 | |

Ítem 8 | .612 | .378 | .522 | .83 | .83 | |

Ítem 9 | .619 | .383 | .523 | .83 | .83 | |

Ítem 10 | .64 | .411 | .545 | .828 | .829 | |

Ítem 11 | .688 | .476 | .586 | .825 | .826 | |

Ítem 12 | .648 | .421 | .554 | .828 | .828 | |

Ítem 13 | .614 | .38 | .511 | .83 | .831 | |

Ítem 14 | .614 | .391 | .53 | .829 | .83 |

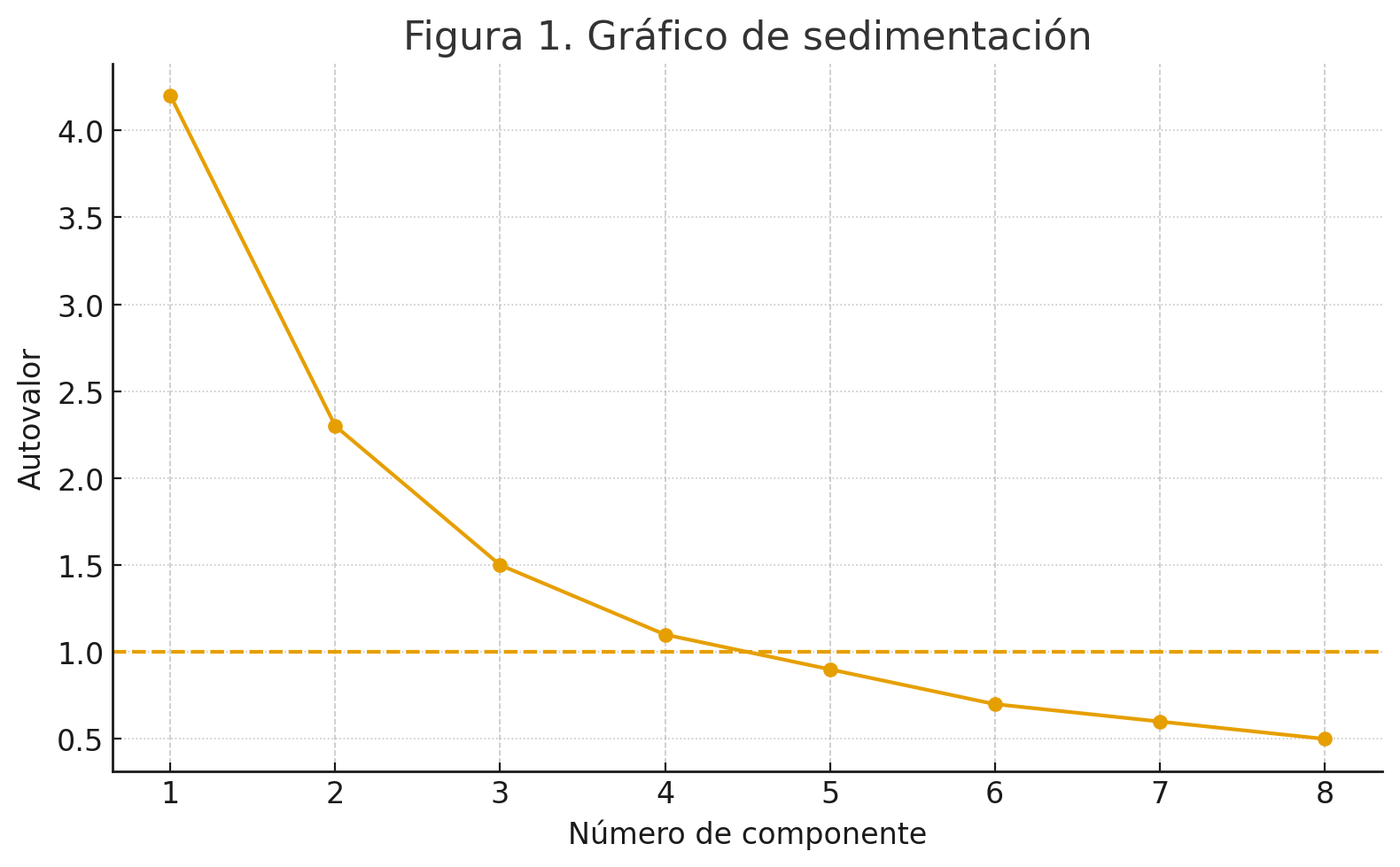

Adicionalmente, tal como se observa en el gráfico de sedimentación correspondiente (ver figura 1), se corrobora la distribución de los ítems en dos factores.

Figura 1. Gráfico de sedimentación de la aplicación del cuestionario de ahorro de agua.

Finalmente, el análisis de consistencia interna refiere que la escala completa cuenta con un ω de McDonald de .849 (I.C. 95% = .838-.860) y un α de Cronbach de .843 (I.C. 95% = .831-.854).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue presentar evidencia de validez y fiabilidad del «Cuestionario de ahorro de agua en población colombiana». Este, junto con otros instrumentos como herramienta de medición de comportamientos autorreportados asociados al uso y cuidado del agua, ha tenido importancia en la medición de conductas asociadas con la gestión ambiental en diferentes contextos. Uno de ellos es el del hogar , donde se destaca la importancia de la obtención de información para entender las dinámicas comportamentales del uso y el cuidado del agua con la prestación de servicios públicos domiciliarios (agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales), así como la asociación entre el gasto económico de la prestación del servicio.

Otro contexto de aplicabilidad de este instrumento ha sido en entornos educativos (Ramírez-Segado et al., 2021), pues las medidas que se obtienen con el mismo proporcionan un acercamiento a la comprensión de dinámicas relacionadas con conocimientos de hábitos de consumo de agua, procesos de enseñanza-aprendizaje del agua, uso eficiente del recurso institucional y contenidos curriculares asociados al agua. Se han llevado a cabo indagaciones en educación básica (Mendieta y Gutiérrez, 2014), así como en programas universitarios (Sierra-Barón et al., 2018).

En contextos organizacionales, las prácticas asociadas con un adecuado tratamiento, uso, manejo y disposición del agua son fundamentales, en el marco de la responsabilidades sociales, empresariales, legales y ambientales (Sierra-Barón y Meneses, 2018; Vallet‐Bellmunt et al., 2023; Zhang et al., 2021). En dichos escenarios, los cuestionarios de autorreporte se hacen necesarios como parte del conjunto de herramientas para la evaluación, medición, seguimiento y control del recurso hídrico, especialmente para la detección de comportamientos que minimicen riesgos ambientales.

Las conductas asociadas a la conservación del agua, entendidas como una serie de conductas específicas que previenen, minimizan o atenúan consecuencias ambientales no deseadas producto de la actividad humana, están estrechamente relacionadas con los comportamientos individuales y sociales de las personas dentro de las diferentes organizaciones. Por ello, el desarrollo de conductas deseables y buenas prácticas medioambientales resultan fundamentales para minimizar el impacto ambiental a los recursos hídricos (Fielding et al., 2013; Pol et al., 2010; Shan et al., 2015).

En el contexto colombiano, la gestión comunitaria del agua en el marco del Posconflicto con las Farc-ep en Colombia también resulta ser propicio para la aplicabilidad del instrumento como recurso. Este puede ser contrastado con problemáticas propias de dicho fenómeno, como las relacionadas con la falta de infraestructura para el abastecimiento del agua potable, la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, las demandas por la provisión de agua y la baja capacidad de gestión institucional del recurso hídrico (Alvarado et al., 2022; Valencia y Ecuyer, 2023).

El «Cuestionario reporte de ahorro de agua» sometido a análisis es potencial instrumento que puede ser tenido en cuenta para el diseño de intervenciones locales, las cuales han mostrado efectividad para promover un comportamiento de conservación del agua (Fielding et al., 2013). Del mismo modo, puede ser insumo para la toma de decisiones y generación de políticas públicas encaminadas a la promoción de comportamientos de ahorro de agua en diversos contextos (Lam, 2006; Reddy et al., 2023; Shan et al., 2015; Willis et al., 2011).

En los resultados del presente estudio se evidencia que todos los ítems aportaron por encima de .30 en sus respectivos factores, razón por la cual no se rechaza ninguno (Méndez y Rondón, 2012). Asimismo, el instrumento completo explica por encima del .40 del porcentaje de la varianza total del constructo, lo cual refiere a su utilidad para la medición del constructo referido. Por su lado, muestra unos índices de consistencia interna altos sin llegar a ser redundantes (Frías-Navarro, 2022), y son muy similares a los de la escala original mexicana (α de Cronbach de .848) de Estrella (2016), por lo que se espera que con el instrumento se obtengan medidas confiables, sin que exista colinealidad entre los ítems.

Se evidenció que dos ítems (1y 2) presentan una correlación ítem-prueba < 0.25, agrupándose en un factor. Estos resultados pueden orientar futuras investigaciones que tengan en cuenta elementos de pertinencia, redacción, ubicación de los ítems y operalización de las acciones habituales de uso y consumo del agua. También invitan a la realización de un segundo estudio donde se evalúe la hipótesis, si tiene un mejor comportamiento la prueba suprimiendo dichos ítems, aunque se configura como unifactorial, y vaya en contra de la configuración original validada en población mexicana (Estrella, 2016).

Algunas limitaciones deben ser consideradas en el momento de analizar los resultados de este estudio, una de ellas es que este se llevó a cabo en población general. Es recomendable realizar un futuro estudio donde se focalicen sectores poblacionales específicos como el sector educativo, sanitario, empresarial, víctima del conflicto armado, etc. Otra limitación está relacionada con los cambios sociales y sanitarios, entre otros documentados durante la pandemia y postpandemia que pudieron haber incidido en los comportamientos de uso y cuidado del agua. Razón por la cual se sugiere implementar nuevos estudios teniendo en cuenta factores sociales y sanitarios que puedan tener alguna incidencia en los resultados. El «Cuestionario reporte de ahorro de agua» cuenta con algunas limitaciones que podrían afectar el resultado de la medida, además, las conductas son autoreportadas mas no observadas. Esto podría traer consigo un sesgo por deseabilidad y conveniencia social (Brown et al., 2014; Kormos y Gifford, 2014), teniendo desventaja frente a otro tipo de medidas (Seyranian et al., 2015).

Conclusiones

El «Cuestionario Reporte de ahorro de agua» presentó indicadores de confiabilidad y validez que permiten la identificación de conductas asociadas con la gestión ambiental de uso y cuidado del agua. Este instrumento de autorreporte puede contribuir a la identificación de conductas asociadas a la gestión ambiental de uso y cuidado del agua, que a su vez pueden ser utilizadas para potenciar el desarrollo de nuevas conductas ambientalmente deseables y buenas prácticas medioambientales con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. A partir de su identificación, las personas pueden obtener un insumo que promueva la generación de cambios comportamentales y de hábitos que se dirijan a un uso sostenible del recurso hídrico. Por lo tanto, se declara que la versión del «Cuestionario reporte de ahorro de agua» cuenta con los criterios de calidad psicométrica suficiente para ser usada en nuevas investigaciones que pretendan evaluar este constructo en población general, como insumo para procesos de intervención y toma de decisiones para mejorar la gestión ambiental y la gestión de comportamientos.

Referencias

Adams, E. (2014). Behavioral Attitudes towards Water Conservation and Re-use among the United States Public. Resources and Environment, 4(3), 162-167. https://typeset.io/pdf/behavioral-attitudes-towards-water-conservation-and-re-use-gpbrrw5uom.pdf

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. Psychology & Health, 26(9), 1113-1127. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995

Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314-324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Alvarado, M., Sierra-Barón, W. y Córdoba, M. (2022). Construcción de paz ambiental: Una revisión narrativa de su conceptualización. The Qualitative Report, 27(9), 1890-1907. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5564

Arteta, J. (2022). Estado del arte sobre el estudio del comportamiento proambiental en Latinoamérica (2010–2020). Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Bamberg, S. (2003). How Does Environmental Concern Influence Specific Environmentally Related Behaviors? A New Answer to an Old Question. Journal Of Environmental Psychology, 23(1), 21-32. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00078-6

Banco Mundial. (2015). Informe sobre el desarrollo mundial 2015. https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/Overview-Spanish.pdf

Brown, S., Venkatesh, V., & Goyal, S. (2014). Expectation Confirmation in Information Systems Research: A Test of Six Competing Models. MIS Quarterly, 38(3), 729-756. https://www.jstor.org/stable/26634990

Carmi, N. (2013). Caring About Tomorrow: Future Orientation, Environmental Attitudes and Behaviors. Environmental Education Research, 19(4), 430-444. https://doi.org/10.1080/13504622.2012.700697

Corral-Verdugo, V., Bechtel, R., & Fraijo-Sing, B. (2003). Environmental Beliefs and Water Conservation: An Empirical Study. Journal of Environmental Psychology, 23(3), 247-257. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00086-5

Corral-Verdugo, V., García-Cadena, C., & Frías-Armenta, M. (2010). Psychological Approaches to Sustainability: Current Trends in Theory, Research and Applications. Nova Science Publishers.

Corral-Verdugo, V. (2012). The Positive Psychology of Sustainability. Environment, Development & Sustainability, 14, 651-666. https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-012-9346-8

Córdova, M., Medina, C., Ruíz, O., Vega, J., Sosa, J. y Sánchez, E. (2018). Estimación cuantitativa y cálculo de emisiones ambientales (huella de carbono), en el terminal terrestre de la ciudad de Guaranda. Ciencia Digital, 2(4), 283-293. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v2i4.229

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena [CAM]. (2020). Plan de acción Institucional 2020 – 2023: Huila Biodiverso, Sostenible y productivo. Versión preliminar. CAM.

Deltomme, B., Gorissen, K., & Weijters, B. (2023). Measuring Pro-Environmental Behavior: Convergent Validity, Internal Consistency, and Respondent Experience of Existing Instruments. Sustainability, 15(19), 1-26. https://doi.org/10.3390/su151914484

De Sario, G., Marin, G., & Sacchi, A. (2023). Citizens' Attitudes Towards Climate Mitigation Policies: The Role of Occupational Exposure in EU Countries. Kyklos, 76(2), 255-280. https://doi.org/10.1111/kykl.12327

Dolnicar, S., Hurlimann, A., & Grün, B. (2012). Water Conservation Behavior in Australia. Journal of Environmental Management, 105, 44-52. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.03.042

Dupar, M. (2019). Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra: ¿qué significa para América Latina? Alianza Clima y Desarrollo (CDKN).

Ecological Threat Register (2020). The ETR Report. https://ecologicalthreatregister.org

Estrella, S. (2016). Modelo de ahorro de agua predicho por factores psicojurídicos ambientales (tesis de maestría). Universidad de Sonora, Hermosillo, México. https://docs.repositoriobiocultural.org/2021/09/13/modelo-de-ahorro-de-agua-predicho-por-factores-psicojuridicos-ambientales/

Fielding, K., Russell, S., Spinks, A., & Mankad, A. (2013). Determinants of Household Water Conservation: The Role of Demographic, Infrastructure, Behavior, and Psychosocial Variables. Water Resources Research, 48(10), 1-12. https://doi.org/10.1029/2012WR012398

Fishbein, M. (2008). A Reasoned Action Approach to Health Promotion. Medical Decision Making, 28(6), 834-844. https://doi.org/10.1177/0272989X08326092

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. Taylor & Francis.

Franzen, A., & Meyer, R. (2010). Environmental Attitudes in Cross-National Perspective: A Multilevel Analysis of the ISSP 1993 and 2000. European Sociological Review, 26(2), 219-234. https://doi.org/10.1093/esr/jcp018

Frías-navarro, D. (2022). Apuntes de estimación de la fiabilidad de consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. Universidad de Valencia https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf

Gifford, R., & Nilsson, A. (2014). Personal and Social Factors That Influence Pro‐Environmental Concern and Behaviour: A Review. International Journal of Psychology, 49(3), 141-157. https://doi.org/10.1002/ijop.12034

Gilg, A., & Barr, S. (2006). Behavioral Attitudes Towards Water Saving? Evidence From a Study of Environmental Actions. Ecological Economics, 57(3), 400-414. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.04.010

Haddad, W., Carnoy, M., Rinaldi, R., & Regel, O. (1990). Education and Development: Evidence for New Priorities. World Bank Discussion Paper 95. WB. https://eric.ed.gov/?id=ED326471

Herrera, K., Ramírez, M., De La Hoz, M. y Acuña, M. (2018). Predicción de la realización de prácticas ambientales, en trabajadores de una empresa de insumos químicos, a partir del modelo de la conducta planeada. Journal Globalization, Competitiveness and Governability, 12(3), 97-110. https://hdl.handle.net/11323/1038

Hines, J., Hungerford, H., & Tomera, A. (1987). Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 18(2), 1-8. https://doi.org/10.1080/00958964.1987.9943482

Hoekstra, A., Chapagain, A., Aldaya, M., & Mekonnen, M. (2011). The Water Footprint Assessment Manual: Setting The Global Standard. Routledge.

IDEAM. (2018). Resultados de monitoreo de deforestación 2018. Boletín Informe técnico diario, 51(1), 1-68.

IDEAM. (2023). Estudio nacional del agua. IDEAM. https://www.andi.com.co/Uploads/Estudio Nacional del Agua 2022_compressed.pdf

Intergovernmental Panel Climate Change [IPCC]. (2019). Global warming of 1.5°C An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change. IPCC. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf

Intergovernmental Panel Climate Change [IPCC]. (2022). Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157926

Kaiser, F., & Fuhrer, U. (2003). Ecological Behavior's Dependency On Different Forms of Knowledge. Applied Psychology, 52(4), 598-613. https://doi.org/10.1111/1464-0597.00153

Kesmodel, U. (2018). Cross‐Sectional Studies–What are They Good For? Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 97(4), 388-393. https://doi.org/10.1111/aogs.13331

Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind The Gap: Why Do People Act Environmentally and What are The Barriers to Pro-Environmental Behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239-260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

Kormos, C., & Gifford, R. (2014). The Validity Of Self-Report Measures of Pro Environmental Behavior: A Meta-Analytic Review. Journal of Environmental Psychology, 40, 359-371. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.09.003

Kurisu, K. (2015). Pro-Environmental Behaviors. Springer Japan.

Lange, F., & Dewitte, S. (2019). Measuring Pro-Environmental Behavior: Review and Recommendations. Journal of Environmental Psychology, 63, 92-100. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.04.009

Lam, S. (2006). Predicting Intention to Save Water: Theory of Planned Behavior, Response Efficacy, Vulnerability, and Perceived Efficiency of Alternative Solutions. Journal of Applied Social Psychology, 36(11), 2803-2824. https://doi.org/10.1111/j.0021-9029.2006.00129.x

Lavergne, T., Sørensen, A., Kern, S., Tonboe, R., Notz, D., Aaboe, S., Bell, L., Dybkjær, G., Eastwood, S., Gabarro, C., Heygster, G., Killie, M., Brandt, M., Lavelle, J., Saldo, R., Sandven, S., & Pedersen, L. (2019). Version 2 of the EUMETSAT OSI SAF and ESA CCI Sea-Ice Concentration Climate Data Records. The Cryosphere, 13(1), 49-78. https://doi.org/10.5194/tc-13-49-2019

Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Septiembre 6 de 2006. DO: 46383.

Méndez, C., & Rondón, M. (2012). Metodología de Investigacion: Introduccion al Analisis factorial exploratorio. Revista Colombiana de Psquiatría, 41(1), 197-207. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-avance-resumen-introduccion-al-analisis-factorial-exploratorio-S0034745014600779

Mendieta, M., & Gutiérrez, G. (2014). Actitudes ambientales hacia el agua, una exploración en estudiantes del municipio de Ventaquemada (Boyacá). Luna Azul, (39), 40-62. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1759

Mendoza, K. (2021). La Crisis Medioambiental: Una mirada desde la psicología. Corporación Universidad de la Costa.

Molano, L., Quiñonez, E. y Sierra-Barón, W. (2023). Comportamiento no ecológico y consumo no sostenible en los últimos veinte años: una revisión narrativa. Revista Lasallista de Investigación, 20(1), 207-223. https://doi.org/10.22507/rli.v20n1a13

Muñiz, J., Elosua, P., & Hambleton, R. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests: Segunda edición. Psicothema, 25(2), 151-157. https://doi.org/10.7334/psicothema2013.24

Muñiz, J. y Fonseca-Pedrero, E. (2019). Diez pasos para la construcción de un test. Psicothema, 31(1), 7-16. https://www.psicothema.com/pdf/4508.pdf

Navarro, O., Sierra-Barón, W. & Millán-Otero, K. (2022). Psicología Ambiental: ¿qué es y para qué? En W. Sierra-Barón, K. Millán-Otero & O. Navarro (Eds.), Psicología Ambiental. Volumen I. Experiencias, diálogos y perspectivas académicas (pp. 18 - 59). Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (-ASCOFAPSI).

Ogunbode, C. y Arnold, K. (2012). A Study of Environmental Awareness and Attitudes in Ibadan, Nigeria. Human and Ecological Risk Assessment, 18(3), 669-684. https://doi.org/10.1080/10807039.2012.672901

Organización Mundial de la Salud. (2023). Agua para consumo humano. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

Oskamp, S. (2000). Psychology of Promoting Environmentalism: Psychological Contributions to Achieving an Ecologically Sustainable Future for Humanity. Journal of Social Issues, 56(3), 373-390. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00173

Pérez, D. y Camacho, A. (2023). Educación y comportamiento ambiental. Un estudio de caso. Revista de Economía Institucional, 25(48), 193-213. https://doi.org/10.18601/01245996.v25n48.11

Pol, E., Moreno, E., & Castrechini, A. (2010). Gestión ambiental como gestión de comportamientos. En: J. Aragonés, & M. Amérigo (Eds.) Psicología ambiental, (pp. 379-398). Pirámide.

Randolph, B., & Troy, P. (2008). Attitudes to Conservation and Water Consumption. Environmental Science & Policy, 11(5), 441-455. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2008.03.003

Ramírez-Segado, A., Rodríguez-Serrano, M. y Benarroch, A. (2021). El agua en la literatura educativa de las dos últimas décadas. Una revisión sistemática. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 18(1), 1-23. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i1.1107

Reddy, R., Sengupta, R., Jackson, B., & Lewis, C. (2023). Development of a New Measure to Check Attitude Towards Water Conservation. MethodsX, 10, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101992

Resolución 8430 de 1993 [Ministerio de Salud]. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Octubre 4 de 1993.

Richardson, K., Steffen, W., & Liverman, D. (2009). Climate Change: Global Risk, Challenges and Decisions - Synthesis. University of Copenhagen.

Ruiz, C., Salazar, D. y González, N. (2020). La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Análisis y prospectiva (No. 18107). Universidad Nacional de Colombia, FCE, CID.

Sandoval-Escobar, M., Páramo, P., Orejuela, J., González, I., Cortés, O., Herrera Mendoza, K., Garzón, C. y Erazo, C. (2019). Paradojas del comportamiento proambiental de los estudiantes universitarios en diferentes disciplinas académicas. Interdisciplinaria, 36(2), 165-184. https://www.redalyc.org/journal/180/18060566014/html/

Saza-Quintero, A., Sierra-Barón, W. y Gómez-Acosta, A. (2021). Comportamiento proambiental y conocimiento ambiental en universitarios: ¿el área de conocimiento hace la diferencia? Revista CES Psicologia, 14(1), 64-84. https://doi.org/10.21615/CESP.14.1.6

Saza-Quintero, A., Sierra-Barón, W. y Rincón, J. (2023). Apuntes sobre convergencias entre desarrollo social y humano: aproximaciones hacia una visión integradora. Revista Academia & Derecho, 16(27), 1-28. https://doi.org/10.18041/2215-8944/academia.27.11217

Schultz, P., Gouveia, V., Cameron, L., Tankha, G., Schmuck, P., & Franěk, M. (2005). Values and Their Relationship to Environmental Concern and Conservation Behavior. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 457-475. https://doi.org/10.1177/0022022105275962

Severiche, C., Gómez, E. y Jaimes, J. (2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible. Telos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 18(2), 266-281. https://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2489

Seyranian, V., Sinatra, G., & Polikoff, M. (2015). Comparing Communication Strategies for Reducing Residential Water Consumption. Journal of Environmental Psychology, 41, 81-90. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.11.009

Shan, Y., Yang, L., Perren, K., & Zhang, Y. (2015). Household Water Consumption: Insight from a Survey in Greece and Poland. Procedia Engineering, 119, 1409-1418. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.1001

Sierra-Barón, W. y Saza-Quintero, A. (2023). Propiedades psicométricas preliminares del índice de comportamiento proambiental (ICP) en una muestra colombiana. Informes Psicologicos, 23(1), 125-141. https://doi.org/10.18566/infpsic.v23n1a08

Sierra-Barón, W., Medina-Arboleda, I. y Aguilera, H. (2018). Ambientalización del currículo en Educación Superior y consumo de agua en los hogares de estudiantes universitarios. Gestión y Ambiente, 21(2), 263-275. https://doi.org/10.15446/ga.v21n2.75490

Sierra-Barón, W. y Meneses, A. (2018). Comportamiento proambiental en el trabajo: una revisión. En Arias-Cantor, M. y Arango, C. (Eds.), Investigación en Psicología 2. Cuadernos de Ciencias Sociales (pp. 219-250). Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente.

Sierra-Barón, W., & Meneses, A. (2022). Psychometric Indicators of the Pro-environmental Attitudes’ Questionnaire: Colombian Version. Frontiers in Psychology, 13, 1-8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.886769

Sierra-Barón, W., Gómez-Acosta, A., Cantillo, A., Zambrano, Z., Pineda, P. y Matta, J. (2022). Contribuciones de la psicología ante las problemáticas ambientales: un estudio exploratorio. En W. Sierra-Barón, W., Millán-Otero, K. y Navarro, Ó. (Eds.), Psicología Ambiental. Volumen II. Experiencias, diálogos y perspectivas de investigación (pp. 188-211). Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - ASCOFAPSI.

Sierra-Barón, W., Navarro, O., Amézquita, D., Teres, E., & Narváez, C. (2021). Beliefs about Climate Change and Their Relationship with Environmental Beliefs and Sustainable Behavior: A View from Rural Communities. Sustainability, 13(9), 1-13. https://doi.org/10.3390/su13095326

Sierra-Barón, W., Olivos-Jara, P., Gómez-Acosta, A., & Navarro, O. (2023). Environmental Identity, Connectedness with Nature, and Well-Being as Predictors of Pro-Environmental Behavior, and Their Comparison between Inhabitants of Rural and Urban Areas. Sustainability, 15(5), 1-14. https://doi.org/10.3390/su15054525

Solis-Salazar, M. (2010). Conductas ambientales de separación de desechos sólidos y ahorro de agua en la población de Costa Rica. Revista Costarricense de Psicología, 29(44), 19-34. https://www.redalyc.org/pdf/4767/476748708004.pdf

Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging Pro-Environmental Behavior: An Integrative Review and Research Agenda. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 309-317. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004

Stern, P. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behaviour. Journal of Social Issues, 56(3), 407-424. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175

Thøgersen, J. (2004). A Cognitive Dissonance Interpretation of Consistencies and Inconsistencies in Environmentally Responsible Behavior. Journal Of Environmental Psychology, 24(1), 93-103. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00039-2

Unesco. (2014). Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225654_spa

Valencia, G. y Ecuyer, B. (2023). La gestión comunitaria del agua en el posconflicto con las Farc-ep en Colombia. Lecturas de Economía, 99, 79-110. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9641179

Vallet‐Bellmunt, T., Fuertes‐Fuertes, I., & Flor, M. (2023). Reporting Sustainable Development Goal 12 in the Spanish Food Retail Industry. An Analysis Based on Global Reporting Initiative Performance Indicators. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30(2), 695-707. https://doi.org/10.1002/csr.2382

Van Liere, K., & Dunlap, R. (1978). Moral Norms and Environmental Behavior: An Application of Schwartz's Norm‐Activation Model to Yard Burning. Journal of Applied Social Psychology, 8(2), 174-188. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1978.tb00775.x

Villadiego, J., Huffman, D., Guerrero-Gómez, S., Cortecero-Bossio, A., & Rivero-Espitia, S. (2015). Factores de incidencia de conductas ambientales negativas hacia las ciénagas de Bañó y Los Negros. Revista Electrónica Educare, 19(3), 1-16. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194140994002

Willis, R., Stewart, R., Panuwatwanich, K., Williams, P., & Hollingsworth, A. (2011). Quantifying the Influence of Environmental and Water Conservation Attitudes on Household End Use Water Consumption. Journal Of Environmental Management, 92(8), 1996-2009. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.03.023

WMO. (2022). State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2021. WMO.

WMO. (2023a). El informe anual de la OMM pone de relieve el avance continuo del cambio climático | Organización Meteorológica Mundial. https://reliefweb.int/report/world/el-informe-anual-de-la-omm-pone-de-relieve-el-avance-continuo-del-cambio-climatico

WMO. (2023b). State of the Global Climate 2022. World Meteorological Organization (Issue 1316). https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2022

Zhang, S., Wang, J., Zhang, Y., Ma, J., Huang, L., Yu, S., & Wang, X., et al. (2021). Applications of Water-Stable Metal-Organic Frameworks in The Removal of Water Pollutants: A Review. Environmental Pollution, 291, 1-29 https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118076

Sierra-Barón, W et al., (2025). Evidencia de validez y fiabilidad de un instrumento de ahorro de agua en población colombiana. Ánfora, 32(59), 344-373. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1153