Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México

[Versión en español]

Educational Outcomes of Immigrant Children and Youth and Children of Immigrants in Mexico

Resultados educacionais de meninas, meninos e jovens imigrantes e filhos de imigrantes no México

Recibido el 13/01/2024

Aceptado el 20/08/2024

1 Investigación asociada a El Colegio de México. Financiación: no contó con financiación. Declaración de intereses: los autores declaran que no existe conflicto de intereses. Disponibilidad de datos: todos los datos relevantes se encuentran en el artículo. Mayor información sobre la base de datos utilizada puede ser encontrada en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020//

Munevar-Meneses y Giorguli Saucedo. Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México

Cómo citarMunevar-Meneses, S. M. y Giorguli Saucedo, S. (2025). Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México. Ánfora, 32(59), 212-239. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1152 |

Sandra Milena Munevar-Meneses https://orcid.org/0000-0003-1015-8082 Colombia Silvia Giorguli Saucedo https://orcid.org/0000-0003-4573-9389 México |

2 Doctora en Estudios de Población. Maestra en Población y Desarrollo por Flacso-México. Economista. El Colegio de México. Correo electrónico: samunevar@colmex.mx

3 Doctora en Sociología con especialidad en Estudios de Población por la Universidad de Brown. Maestra en Demografía por El Colegio de México. Demógrafa y socióloga. Actualmente presidenta de El Colegio de México y profesora-investigadora en la misma institución. Correo electrónico: sgiorguli@colmex.mx

Munevar-Meneses, S. M. y Giorguli Saucedo. S. (2025). Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México. Ánfora, 32(59), 212-239. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1152

Munevar-Meneses y Giorguli Saucedo. Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México

Resumen

Objetivo: el artículo compara los resultados educativos de niños, niñas y jóvenes (NNJ) inmigrantes en México (generación 1.5) y aquellos nacidos en territorio mexicano con ascendencia migratoria, cuyos padres son extranjeros en México (generación 2.0) o hijas/os de uniones mixtas donde uno de los progenitores es mexicano (generación 2.5). Metodología: se realiza un análisis estadístico descriptivo de las características de los NNJ de 5 a 17 años, sus hogares y el contexto donde viven, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de México 2020. Resultados: se encontraron brechas en la asistencia y rezago escolar de los NNJ a partir de su lugar de nacimiento, al lugar de nacimiento de los padres (México u otro país), con menores desventajas entre aquellos menores provenientes de uniones mixtas (nacionales-extranjeros). Conclusiones: en México, la educación es obligatoria hasta la media superior, sin embargo, entre los distintos grupos de generaciones migrantes se han encontrado diferencias tanto en la asistencia como en el desempeño escolar, desde la educación primaria hasta la media superior. Este trabajo abre espacio para una exploración más detallada de la situación educativa de NNJ inmigrantes o hijos de inmigrantes, y su proceso de integración a la escuela en México.

Palabras clave: asistencia escolar; brecha educativa; inmigración; niñas, niños y jóvenes migrantes; México (obtenidos del tesauro ERIC).

Abstract

Objective: The article compares the educational outcomes of immigrant children and youth in Mexico, including those who are part of generation 1.5 and generation 2.0 (born in Mexico to foreign parents), and generation 2.5 (born in Mexico to mixed-parentage unions where one parent is Mexican). Methodology: A descriptive statistical analysis was conducted on the characteristics of children and youth aged 5 to 17 years, as well as their households and living contexts, using data from the Mexico Population and Housing Census 2020. Results: Gaps were identified in school attendance and educational lag based on the children's birthplace and their parents' country of origin (Mexico or another country), with fewer disadvantages observed among children from mixed (national and foreign) unions. Conclusions: In Mexico, education is compulsory up to upper secondary education. However, differences in school attendance and performance have been identified among the various migrant generation groups, ranging from primary to upper secondary education. This research offers a detailed exploration of the educational situation of immigrant children and children of immigrants and their integration processes into Mexico's educational system.

Keywords: school attendance; educational gap; immigration; migrant children and youth; Mexico (obtained from the ERIC thesaurus).

Resumo

Objetivo: O artigo compara os resultados educacionais de meninas, meninos e jovens (MMJ) imigrantes no México (geração 1.5) e daqueles nascidos em território mexicano com ascendência migratória, cujos pais são estrangeiros no México (geração 2.0) ou filhos de uniões mistas em que um dos progenitores é mexicano (geração 2.5). Metodologia: Realiza-se uma análise estatística descritiva das características dos MMJ de 5 a 17 anos, de seus lares e do contexto em que vivem, com base nos dados do Censo de População e Habitação do México de 2020. Resultados: Foram identificadas disparidades na frequência escolar e no atraso educacional dos MMJ, considerando seu local de nascimento e o país de origem de seus pais (México ou outro país), com menores desvantagens entre aqueles provenientes de uniões mistas (nacionais-estrangeiros). Conclusões: No México, a educação é obrigatória até o ensino médio, no entanto, entre os diferentes grupos de gerações migrantes, observam-se diferenças tanto na frequência quanto no desempenho escolar, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Este estudo abre espaço para uma exploração mais detalhada da situação educacional dos MMJ imigrantes ou filhos de imigrantes e de seu processo de integração escolar no México.

Palavras-chave: frequência escolar; desigualdade educacional; imigração; meninas, meninos e jovens migrantes; México (obtidos do tesauro ERIC).

Introducción

Las distintas esferas donde las y los extranjeros se incorporan en los contextos de llegada han sido parte de estudios migratorios. El interés inicial fue profundizar en las experiencias de integración de los migrantes y, posteriormente, se abarcaron las consecuencias a largo plazo en los hijos inmigrantes —primeras y segundas generaciones— (Portes y Hao, 2004). El enfocarse en conocer cómo les va a niños, niñas y jóvenes (NNJ) migrantes e hijos de migrantes en las sociedades de destino se relaciona con los efectos a largo plazo de la inmigración (Portes et al., 2009). Si bien las investigaciones en Estados Unidos o Europa han brindado elementos de análisis notables sobre cómo los migrantes y sus hijos se integran a la vida educativa laboral, familiar y social en el nuevo país, la investigación es más escasa en otros contextos de llegada. Adicionalmente, existen particularidades que hacen del caso mexicano uno de interés.

México tiene un papel destacado como país de emigración, pero a la par confluyen otros flujos como el de inmigración. Aunque los extranjeros en México son un porcentaje bajo del total poblacional en el país (1.0% del total de acuerdo con el censo poblacional del 2020, cerca de 1,2 millones de personas), en los últimos años se han presentado aumentos considerables, principalmente de personas provenientes de América Latina y El Caribe (Angoa y Giorguli, 2021).

A diferencia de otros contextos, en términos salariales y de integración económica los migrantes centroamericanos (Meza y Pederzini, 2020; 2022) y latinoamericanos (Navarrete-Suárez y Masferrer, 2022) que han llegado a México, comparados con los no migrantes, presentan mejores resultados; aunque estas ventajas suelen disminuir con el tiempo. Considerando el lugar de nacimiento, los inmigrantes a México nacidos en otro país diferente a Estados Unidos tienen más probabilidades de trabajar, mientras sus contrapartes mexicanas continúan en la escuela (Escoto y Masferrer, 2021). De igual modo, el contexto de recepción de la migración presenta una dualidad; por un lado, es incluyente en materia normativa tanto nacional como internacionalmente en la firma de acuerdos internacionales vinculados a migrantes. Por otro, es excluyente en la generación e implementación de política pública que discrimina y dificulta el acceso a los servicios básicos y el mercado laboral a los migrantes (Sánchez-Montijano, 2022).

La presencia de NNJ extranjeros y de las segundas generaciones de inmigrantes es un área de investigación poco explorada de la inmigración en México (Rodríguez, 2010). Se da un enfoque en la educación por ser uno de los primeros espacios de socialización para NNJ inmigrantes en el nuevo país, y por ser un indicador de su bienestar futuro (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2015). Adicionalmente, los resultados educativos son una medida de la incorporación e integración de los inmigrantes en las sociedades de destino (Kirui y Kao, 2018). De esta forma, el texto apunta por esbozar la participación de NNJ en el sistema educativo mexicano y, a través de ello, comprender la integración a la sociedad mexicana tanto de NNJ inmigrantes como de los padres inmigrantes que han tenido hijos en México.

Uno de los retos es la conceptualización empírica de las primeras y segundas generaciones, dadas las particularidades de los flujos desde, hacia y por México, así como la forma en que NNJ interactúan con los procesos migratorios. Si bien las propuestas teóricas, conceptuales y empíricas en Estados Unidos principalmente han sugerido elementos para aproximarse a las primeras y segundas generaciones (Rumbaut, 2004), para otros contextos, como el mexicano, es necesario reevaluar estas definiciones. De acuerdo con Giorguli (2022), los NNJ expuestos a la migración en México pueden categorizarse en tres grandes grupos, (i) aquellos menores que permanecen en las comunidades de salida de la migración1; (ii) aquellos que migran, ya sea, emigrantes hacia Estados Unidos, migrantes de retorno, NNJ nacidos en Estados Unidos que migran a México y aquellos de otros países que llegan a residir al país; (iii) finalmente, NNJ de segundas generaciones que residen en México.

En este aspecto, las categorías planteadas en el presente trabajo cumplen con un doble propósito. El primero es profundizar en las agrupaciones conceptuales de clasificación entre inmigrantes y sus hijos (primeras y segundas generaciones) en México2. El segundo es analizar los perfiles de NNJ inmigrantes e hijos de inmigrantes en México, a partir de cuantificar su tamaño y, principalmente, detallar sus similitudes y diferencias educativas con aquellos NNJ mexicanos no migrantes3. Este segundo propósito del trabajo permitirá ubicar la magnitud de esta población dentro de la población escolar en México, y dará una primera aproximación de los retos que pudiera estar enfrentando el Sistema Educativo Mexicano para asegurar su derecho a la educación.

En este artículo se busca profundizar en ciertos elementos de la inmigración en México destacando la características demográficas y familiares de NNJ migrantes y de los hijos de migrantes (segundas generaciones), así como analizar las desigualdades en su proceso de inserción escolar entre las primeras y segundas generaciones de migrantes, y de estas con la población no migrante.

4 Este grupo se conforma por NNJ cuyos padres o familiares han migrado, por recibir remesas o por encontrarse en comunidades de alta incidencia migratoria (Giorguli, 2022).

5 nivel metodológico, se optó por no incluir a niñas, niños y jóvenes nacidos en México y con experiencia migratoria de retorno, dado que el lugar de nacimiento de los padres es México. Aunque se han documentado ampliamente las desventajas en los resultados educativos de este grupo de migrantes de retorno, entre otros en Aguilar, 2014, 2021; Aguilar y Jacobo, 2020; Camacho y Vargas-Valle, 2017; Vargas-Valle & Camacho, 2015; Zúñiga y Giorguli, 2019.

6 Las diferencias entre grupos de edad (5-11, 12-14 15-17) y generaciones migrantes (no migrantes, nacidos en Estados Unidos, generación 1.5, 2.0 y 2.5) presentadas a lo largo del texto son estadísticamente significativas.

Munevar-Meneses, S. M. y Giorguli Saucedo. S. (2025). Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México. Ánfora, 32(59), 212-239. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1152

Munevar-Meneses y Giorguli Saucedo. Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México

El desarrollo del trabajo es una aproximación inicial a las primeras y segundas generaciones de inmigrantes en México. A partir del ejercicio descriptivo, con la información censal más reciente de México, se destacan elementos asociados a la relación entre migración internacional, educación y uniones mixtas, que amplían el conocimiento sobre estos temas en contextos de destino de la migración diferentes a los tradicionalmente estudiados (como Estados Unidos o Europa).

Educación, migración internacional y generaciones migrantes

La educación se reconoce como uno de los derechos humanos fundamentales de NNJ1, que permite la formación integral de las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas en la preparación para la vida adulta de todas las personas (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2019).

La asistencia escolar es una condición necesaria para evitar el rezago educativo y el analfabetismo. Esta se ha asociado a características individuales y familiares de NNJ, al tamaño de la localidad donde se reside, condición de pobreza y el grado de marginación (INEE, 2019). La inasistencia y el rezago educativo son mayores en localidades rurales que urbanas (Solís, 2010). En el territorio mexicano prevalecen las desigualdades regionales en el acceso a la educación, con contextos más igualitarios en la zona metropolitana del Valle de México y en los estados fronterizos con Estados Unidos, frente a otros estados del sur del país donde las brechas educativas son acentuadas (Favila y Navarro, 2017).

La migración internacional se suma como un elemento adicional en el análisis de la desigualdad educativa en México, al menos en dos poblaciones de interés de la presente investigación. El primero por la movilidad de un país a otro de las y los niños migrantes, y el segundo entre los hijos de inmigrantes. En el primer caso, realizar un proceso migratorio en edades escolares representa una interrupción en las trayectorias educativas e implica la adaptación a un nuevo entorno, que puede conllevar un inicio tardío del ciclo escolar o rezago por los trámites administrativos que se deben realizar (Suárez-Orozco et al., 2010). En el segundo, los padres inmigrantes y sus hijos pueden tener nula o limitada información sobre el ingreso al sistema educativo, al igual que impedimentos o dificultades para inscribir a NNJ a las escuelas (Fernández et al., 2012).

En el caso de NNJ migrantes que ingresan a México, el sistema educativo no está preparado para garantizar su integración. NNJ migrantes se han enfrentado al poco o nulo acceso a la documentación que acredite su estancia e identidad, el desconocimiento de los procesos de ingreso a las escuelas, así como la escasa oferta educativa en las comunidades rurales; lo cual puede aumentar la deserción y la inasistencia en edades escolares (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 2023). Lo anterior ocurre a pesar de que en la legislación mexicana se establece el derecho a la educación para toda persona, sin importar la condición migratoria2.

En cuanto a los antecedentes en la investigación, la relación entre educación y migración en México se ha enfocado en el desempeño educativo de los NNJ migrantes mexicanos en los Estados Unidos (Jensen et al., 2016; Zúñiga y Carrillo, 2020) y en la inserción educativa de NNJ migrantes mexicanos de retorno y provenientes de Estados Unidos. Para estos grupos de NNJ expuestos a la migración, se ha destacado que presentan una menor asistencia escolar que aquellos sin experiencias migratoria (Aguilar, 2014, 2021; Aguilar y Jacobo, 2020; Camacho y Vargas-Valle, 2017; Vargas-Valle y Camacho, 2015; Zúñiga y Giorguli, 2019; Vargas-Valle y Aguilar, 2020). Junto con la inasistencia escolar, los NNJ migrantes presentan mayores niveles de rezago educativo que los no migrantes (Vargas-Valle, 2023; Aguilar, 2021).

En menor medida, se han estudiado los resultados educativos de otros grupos poblacionales migrantes en México. Para aquellos NNJ provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador en México se ha expuesto que la inasistencia escolar es mayor que los no migrantes (Aguilar y Giorguli, 2016). Para migrantes de Estados Unidos y para NNJ de Centroamérica se presentan diferencias con respecto al tiempo de llegada a México. Los NNJ migrantes no recientes (mayor cinco años antes del levantamiento censal) presentaron mayores porcentajes de asistencia escolar y menor rezago educativo que aquellos con menor tiempo en territorio mexicano (Vargas-Valle, 2023).

El acceso al sistema educativo de NNJ migrantes está relacionado con el tipo de conformación de las redes familiares, el país de nacimiento del alumno, las trayectorias escolares, el tiempo de escolaridad recibido en las escuelas de ambos países, la calidad de la educación recibida en ambos sistemas, y el uso del lenguaje en las escuelas y en la vida cotidiana (Vargas-Valle, 2018). Lo anterior interactúa con potenciales barreras estructurales del sistema educativo mexicano (Vargas-Valle, 2018) y las características individuales de los NNJ migrantes y sus familias. En general, se señalan algunos aspectos adversos que dificultan la adaptación e integración de los estudiantes migrantes al sistema educativo, e impiden el diseño de acciones específicas para garantizar su acceso a la educación y su permanencia en la escuela. Entre estos se encuentra la burocratización e inflexibilidad del sistema educativo y la falta de información y capacitación a los y las maestras en escuelas que reciben a migrantes de otros países.

De igual forma, la migración puede tener consecuencias en las generaciones siguientes de ascendencia migrante que han nacido en los lugares de destino. Una de las explicaciones de las principales desventajas para el éxito académico de hijos/as de migrantes frente a su contraparte de hijas/os de no migrantes son las diferencias entre el capital social y cultural, por las múltiples heterogeneidades que presentan los migrantes en el lugar de destino (Cerrutti y Binstock, 2009). Asimismo, incide el hecho de haber vivido en una familia completa (con el padre y la madre biológicos), y el estatus socioeconómico de los padres (Portes y Zhou, 1993).

En la migración, un área de interés es la integración de los migrantes en los lugares de llegada, reconociendo que este proceso no es lineal y está asociada a «[…] la edad de arribo, el país de nacimiento de los padres y características del propio contexto social de llegada, como lo son las políticas migratorias» (Aguilar, 2021, p. 84). Estas características de edad a la migración, lugar de nacimiento de NNJ inmigrantes y de sus padres permite la agrupación en generaciones de migrantes (Rumbaut, 2004).

En el presente texto, se analizan los resultados educativos de NNJ migrantes provenientes de distintos contextos (Estados Unidos u otros), pero, a diferencia de investigaciones anteriores, en este caso se profundiza en las generaciones migrantes, dado que los NNJ se exponen a la migración tanto por su propio desplazamiento hacia otro país o como resultado de las movilidades previas de sus padres (Giorguli, 2022). Igualmente, se analiza conjuntamente la asistencia y el rezago escolar, donde se mide tanto la permanencia como el avance escolar de los NNJ que participan en el sistema educativo mexicano. En este caso, se consideran tanto a NNJ migrantes en México, como hijas/os de migrantes internacionales que nacieron en territorio mexicano. Lo anterior es relevante para comprender los procesos de integración educativa de personas migrantes y sus descendientes en México.

Perfil sociodemográfico de acuerdo con generación migrante

Los NNJ se encuentran inmersos en distintos contextos de migración, ya sea por su propio proceso de migración hacia un nuevo país, o por formar parte de familias con experiencia migratoria. Una de las estrategias analíticas para reflexionar sobre los NNJ vinculados con los procesos migratorios es la construcción de categorías de acuerdo con su edad, su lugar de nacimiento y el lugar de nacimiento de sus padres (Rumbaut, 2004). De esta forma, considerando las investigaciones previas que definen empíricamente las generaciones de migrantes (Rumbaut, 2004) y aquellas que han realizado precisiones para el caso mexicano (Aguilar, 2014; Aguilar y Jacobo, 2020; Zúñiga y Giorguli, 2019), la presente investigación considera los siguientes grupos de generaciones migrantes para la población en edad escolar (de 5 a 17 años):

- No migrante: NNJ que reportaron nacer en México y ambos padres son mexicanos o el único progenitor que reside en la vivienda es mexicano. En este caso se restringió la muestra de NNJ que hace 5 años reportaron residir en territorio mexicano.

- Nacidos en Estados Unidos: nacidos en territorio estadounidense. Se separó del grupo de inmigrantes dado que, en su mayoría, son hijos de mexicanos3.

- Generación 1.5: nacidos en otro país —diferente a Estados Unidos—.

- Generación 2.0: nacidos en México con ambos padres inmigrantes o el único progenitor que reside en la vivienda es extranjero.

- Generación 2.5: nacidos en México de uniones mixtas (madre mexicana – padre inmigrante) o (madre inmigrante – padre mexicano).

Si bien esta clasificación pretende destacar la diversidad de la inmigración en México, tiene ciertas limitaciones tales como el tamaño de la muestra, que no permite desagregaciones conjuntas por edad y país de origen de los padres, y la falta de información sobre el lugar de nacimiento de ambos padres, independientemente de si residen o no en el hogar. Para lograr los objetivos propuestos, se utilizan los datos disponibles en el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). A partir de esta fuente de información, el análisis considera una muestra de 3,727,478 observaciones, que representa una población de 28,158,830 niñas, niños y jóvenes. Las precisiones metodológicas, las limitaciones y la selección de la muestra de análisis se presentan en el Anexo 1.

Características demográficas

Las estimaciones a partir de la información censal indican que cerca de 401,592 NNJ nacieron en Estados Unidos, siendo el grupo más amplio de generaciones migrantes. Los NNJ inmigrantes de otros países (generación 1.5) suman 42,175 personas, lo que representa un poco más de la décima parte de aquellos nacidos en territorio estadounidense (tabla 2). Las segundas generaciones son en su mayoría hijos de uniones mixtas (mexicana/o y extranjera/o).

El total poblacional para la generación 2.5 es tres veces superior que aquellos de la generación 2.0. Lo anterior puede estar asociado a la migración de personas solteras o que han tenido uniones previas, pero en México se han unido con un nacional y, para una gran parte de las madres y padres, tanto la unión como la maternidad o paternidad ha iniciado en México. Igualmente, estos resultados destacan la relevancia de desagregar, en la medida que los datos censales lo permiten, las segundas generaciones de migrantes entre aquellas cuyos progenitores son extranjeros y aquellas donde uno de sus padres es mexicano.

Tabla 1. Distribución por sexo y edad de NNJ no migrantes, inmigrantes e hijos de inmigrantes (5–17 años)

| Variable | No migrante | Nacidos EE. UU | Gen. 1.5 | Gen. 2.0 | Gen. 2.5 |

|---|---|---|---|---|---|

| Sexo (%) | |||||

| Mujeres | 49.2 | 49.4 | 48.8 | 50.9 | 48.9 |

| Hombres | 50.8 | 50.6 | 51.2 | 49.1 | 51.1 |

| Mujeres | |||||

| Edad media (años) | 10.9 | 11.9 | 10.8 | 10.2 | 10.0 |

| 5–11 | 53.9 | 40.7 | 55.6 | 61.0 | 65.7 |

| 12–14 | 23.1 | 33.7 | 21.7 | 20.9 | 18.1 |

| 15–17 | 22.9 | 25.7 | 22.7 | 18.0 | 16.1 |

| Hombres | |||||

| Edad media (años) | 10.9 | 11.8 | 10.9 | 10.5 | 9.9 |

| 5–11 | 54.1 | 41.4 | 55.0 | 60.5 | 66.1 |

| 12–14 | 23.1 | 33.8 | 22.8 | 19.9 | 18.9 |

| 15–17 | 22.8 | 24.7 | 22.2 | 19.6 | 14.9 |

| Total (población) | 27,585,080 | 401,592 | 42,175 | 33,133 | 96,850 |

Fuente: cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda de México, 2020. Valores ponderados. Los porcentajes suman el 100% por columna para cada sexo.

Nota: Gen: Generación.

Entre las características se destaca una distribución equitativa por sexo, y muy similar entre todos los grupos de población analizada. En promedio, las niñas, niños y jóvenes tanto mexicanos como inmigrantes tienen entre 10 y 11 años de edad, a excepción de las y los hijos nacidos en Estados Unidos que son un año mayor. NNJ de las segundas generaciones (2.0 y 2.5) se concentra mayoritariamente entre los 5 y 11 años, y al insertarse al sistema educativo lo hacen en niveles donde la educación básica es casi universal, siendo la edad un marcador relevante tanto de la asistencia como la permanencia escolar.

Tabla 2. Región y país de nacimiento de NNJ migrantes nacidos en EE.UU. y Generación 1.5 (México, 2020)

| Región / País | Total |

|---|---|

| Norteamérica | |

| Estados Unidos | 401,592 |

| Canadá | 3,097 |

| Centroamérica | |

| Guatemala | 6,914 |

| Honduras | 5,075 |

| El Salvador | 2,083 |

| Otros Centroamérica | 1,699 |

| Caribe | |

| Cuba | 1,433 |

| Otros Caribe | 181 |

| Suramérica | |

| Venezuela | 7,851 |

| Colombia | 2,030 |

| Argentina | 1,520 |

| Otros Suramérica | 3,341 |

| Otras regiones | |

| España | 1,971 |

| Otros inmigrantes | 4,980 |

| Total | 443,767 |

Fuente: cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda de México, 2020. Nota: para la desagregación de países se consideró que el tamaño muestral fuera superior a 30 observaciones. Para los países con que se contaba este criterio se desagregó la información, sin embargo, cuando no era posible se agrupó en la región de procedencia.

La mayoría de NNJ nacidos en el extranjero —no estadounidenses— provienen de América Latina, principalmente de Venezuela (18.6%), Guatemala (16.3%) y Honduras (12.0%). El lugar de origen para estas NNJ inmigrantes en México brinda una aproximación a las oportunidades educativas previas a la migración, así como el perfil selectivo de la migración de ciertos países. A partir de la Encuesta Intercensal, Pardo y Dávila-Cervantes (2019) han encontrado que los centroamericanos mayores de 18 años presentan mayores porcentajes en los niveles de escolaridad más bajos; es decir, sin años de educación formal o primaria incompleta. Los suramericanos son quienes reportaron los mayores niveles de escolaridad, donde cerca de dos tercios de su población cuenta con licenciatura y más. Igualmente, esta conformación por país de origen de NNJ es un reflejo de los procesos de inmigración hacia México.

Nota: para cada categoría se excluyeron las observaciones que no reportaron país de residencia cinco años antes del levantamiento censal, correspondiente a menos del 0.05% de la muestra ponderada. Los migrantes recientes son aquellos que llegaron a México entre 2015 y 2020.

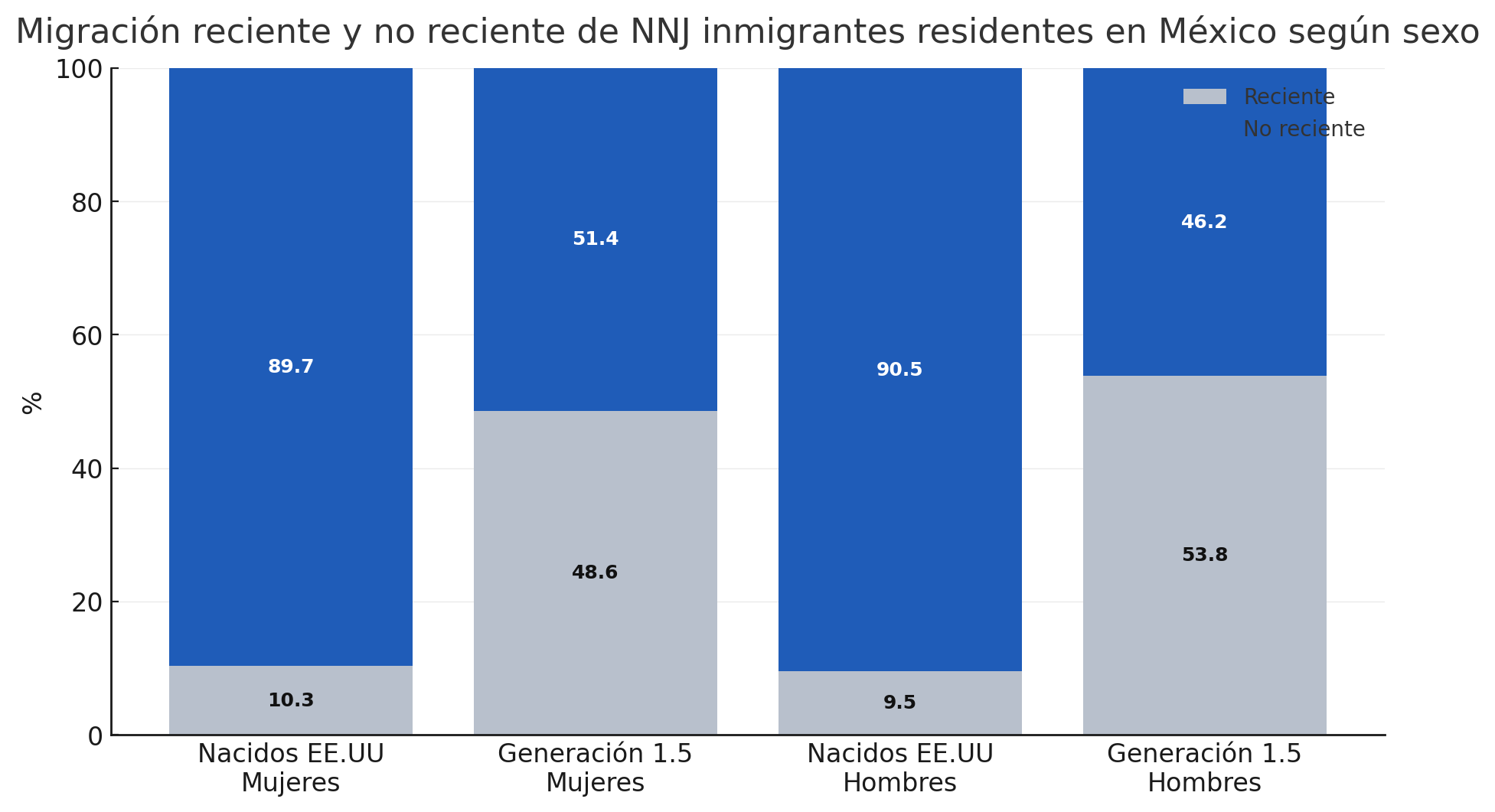

Por periodo de llegada, nueve de cada diez de los nacidos en Estados Unidos llegaron a México hace más de cinco años. En cuanto a la generación 1.5, correspondiente a NNJ inmigrantes provenientes de otros países, la mayoría (53.6%) de los varones se encuentra en México desde fechas posteriores al 2015 y, en el caso de las mujeres, con una leve mayoría han llegado al país en décadas pasadas. Adicional a la edad, el periodo de estancia en las sociedades de destino se ha destacado como un elemento central para comprender los procesos de integración, dado que se esperaría que a medida que las personas permanecen más tiempo en México, tanto ellos como sus hijos inmigrantes y nacidos en el país logren participar en las distintas esferas de la vida educativa, laboral y social. Según Escoto y Masferrer (2021), la participación educativa, así como la laboral, de los inmigrantes nacidos en Estados Unidos está relacionada con el tiempo de estancia en territorio mexicano. Aquellos que han llegado recientemente tendrían menores probabilidades de estudiar comparados con migrantes estadounidenses no recientes.

Contextos familiares

En esta sección se analizan algunas variables familiares relevantes que complementan las características de NNJ y que, a su vez, se encuentran asociadas a los resultados educativos. Una ventaja de la información censal es que brinda identificadores de la madre, padre o cónyuge que residen en la misma vivienda. Estas variables permiten ampliar la identificación de los padres-hijos más allá de la relación de parentesco con el jefe del hogar, y construir parejas que corresiden asociando sus características. Esto resulta relevante para los objetivos propuestos, dado que permite formar generaciones migrantes a partir del nacimiento de NNJ en edad escolar y la ascendencia migratoria de sus padres, así como las uniones mixtas entre inmigrantes y extranjeros. Una de las desventajas es que solo es posible relacionar la información de las personas que residen en la misma vivienda, lo cual presenta ciertos sesgos al vincular la información de los padres y de las parejas presentes al momento del levantamiento censal. Como precaución, es pertinente anotar que para las segundas generaciones migrantes (2.0 y 2.5) la unión considerada es la actual, y entre parejas heterosexuales que corresiden al momento del levantamiento censal en la misma vivienda con sus hijos.Tabla 3. Arreglos familiares de NNJ no migrantes, inmigrantes e hijos de inmigrantes (2020)

| Variable | No migrante | Nacidos EE. UU | Gen. 1.5 | Gen. 2.0 | Gen. 2.5 |

|---|---|---|---|---|---|

| Tamaño del hogar (%) | |||||

| 1–4 | 40.7 | 44.7 | 52.6 | 49.0 | 43.2 |

| 5–7 | 48.0 | 48.9 | 41.0 | 38.5 | 49.4 |

| 8 y más | 11.3 | 6.4 | 6.4 | 12.5 | 7.4 |

| Relación con el/la jefe(a) del hogar (%) | |||||

| Hija(o) | 77.8 | 82.1 | 84.6 | 85.8 | 92.5 |

| Nieta(o) | 18.4 | 14.8 | 5.4 | 10.1 | 6.7 |

| Otro parentesco | 3.6 | 2.9 | 9.3 | 3.0 | 0.8 |

| Sin parentesco | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | — |

| Corresidencia con los padres (%) | |||||

| Solo madre | 23.1 | 28.3 | 24.4 | 49.5 | — |

| Solo padre | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 11.0 | — |

| Reside con ambos | 66.2 | 61.0 | 63.4 | 39.5 | 100.0 |

| Ninguno | 7.0 | 6.6 | 8.1 | — | — |

Fuente: cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda de México, 2020.

Nota: la corresidencia con ambos padres es 100% para la generación 2.5 dados los criterios establecidos para delimitar este grupo; solo fue posible conocer el país de nacimiento de los padres si ambos residían en la misma vivienda.

Nota: Gen: Generación.

El número de miembros que corresiden representa la etapa de desarrollo en la cual se encuentran los hogares, ya sea de exposición, formación o disolución; permite además aproximarse a la presencia de otros parientes y de la competencia por recursos entre NNJ en un mismo hogar. Los resultados para los inmigrantes e hijos de inmigrantes indican que, en su mayoría, viven en hogares con siete o menos personas, propios de la etapa de formación de los hogares. Principalmente, son hijas(os) del jefe del hogar, aunque un 14.8% de los nacidos en Estados Unidos y un 10.1% de la generación 2.0 son nietas o nietos. Para el caso de los nacidos en Estados Unidos, una proporción baja no correside con ninguno de los padres y es más probable que vivan con los abuelos (Masferrer et al., 2019). Los de la generación 2.0 presentan el menor porcentaje de todos los grupos de interés que residen con ambos padres (39.5%), y casi la mitad viven solamente con madre inmigrante.

Contexto geográfico

Las niñas, niños y jóvenes migrantes e hijas/os de inmigrantes se distribuyen de manera poco homogénea a lo largo del territorio mexicano. La mayoría de NNJ vive en áreas urbanas, con mayores porcentajes para las generaciones 1.5 y 2.5; alrededor del 85.0% residen en localidades con más de 2,500 habitantes. Con respecto a la región, es notable la presencia de NNJ migrantes nacidos en EE.UU. en la Frontera Norte, correspondiente a los patrones de retorno de mexicanos y su permanencia en los estados fronterizos; mientras un grueso (34.1%) de NNJ de la generación 1.5 reside en las entidades de la zona central, la cual incluye la Ciudad de México. En el caso de NNJ de la generación 2.0, cerca de la mitad se encuentra en los estados del Sur-Sureste (49.6%), que incluye a los estados en la frontera México-Guatemala; destino tradicional de poblaciones guatemaltecas y recientemente de otras poblaciones centroamericanas. Finalmente, la generación 2.5 se distribuye de manera uniforme a lo largo de las cuatro regiones.

Tabla 4. Ubicación geográfica de NNJ inmigrantes e hijas/os de inmigrantes (2020)

| Ubicación | No migrante | Nacidos EE. UU | Gen. 1.5 | Gen. 2.0 | Gen. 2.5 |

|---|---|---|---|---|---|

| Lugar de residencia (%) | |||||

| Rural | 23.8 | 23.1 | 15.0 | 26.3 | 15.6 |

| Urbana | 76.2 | 76.9 | 85.0 | 73.7 | 84.4 |

| Región de residencia (%) | |||||

| Frontera Norte | 17.9 | 41.5 | 22.0 | 16.0 | 26.4 |

| Norte | 26.1 | 31.2 | 14.4 | 11.5 | 21.2 |

| Central | 38.0 | 18.9 | 34.2 | 22.9 | 27.3 |

| Sur-sureste | 18.1 | 8.4 | 29.3 | 49.6 | 25.1 |

Fuente: cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda de México, 2020.

Nota: «rural» hace referencia a localidades con menos 2,500 habitantes. En la región de residencia Frontera Norte se agruparon las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. En Norte: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas. En Central: Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave. En Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

La residencia, tanto rural/urbana y en las distintas regiones del territorio mexicano, resulta relevante para comprender las posibilidades de inserción educativa de la población migrante e hijos de inmigrantes. Lo anterior denota la presencia de población inmigrante y segundas generaciones en todo el territorio mexicano, aunque con mayores porcentajes en las zonas fronterizas. La distribución de la población inmigrante en el país y de NNJ en contextos migratorios (tanto inmigrantes como hijas/os de extranjeros) denota que las oportunidades educativas para esta población dependerán del lugar de residencia, en concordancia con las desigualdades educativas en México. Con marcadas diferencias entre regiones (Giorguli et al., 2010; Mier y Terán y Rabell, 2002), estas se asocian tanto a la oferta educativa disponible como a la calidad de educación.

Asistencia y rezago escolar de acuerdo con generaciones de migrantes

La asistencia escolar es indicador del (re)ingreso en el sistema educativo de las NNJ inmigrantes e hijos de inmigrantes, siendo uno de los primeros indicadores de la integración educativa. Una de las ventajas del censo es que proporciona información sobre la asistencia escolar y el último grado escolar aprobado (INEGI, 2021). La combinación de asistencia y último grado aprobado permite ver si NNJ inscritos cursan en el grado que les corresponde según las edades normativas para los niveles de primaria, secundaria y media superior. De acuerdo con estos niveles, se hace la agrupación por edades: 5 a 11 (primaria), 12 a 14 (secundaria) y 15 a 17 (media superior).

En México, una gran proporción de NNJ no migrantes, inmigrantes e hijos de migrantes participan ampliamente en el sistema educativo, pero existen algunos contrastes entre grupos. Entre 5 y 11 años, los no migrantes, los nacidos en Estados Unidos y los hijos de migrantes con un progenitor mexicano (generación 2.5) tienen porcentajes de participación casi universales —cercanos o superiores al 90.0%—, mientras los NNJ nacidos en el extranjero (generación 1.5) tienen un porcentaje de no asistencia escolar de 20.9%. Los nacidos en México de ambos padres extranjeros (generación 2.0) tienen menores porcentajes de asistencia que sus pares no migrantes o la generación 2.5, pero no llegan a ser tan bajos como los de sus pares nacidos en el extranjero.

El patrón de diferencias es similar entre los NNJ de 12 a 14 años. Se mantiene la ventaja de los nacidos en Estados Unidos y, en el otro extremo, la notable menor participación en la escuela de los NNJ migrantes (generación 1.5). En el grupo de mayor edad (15 a 17), el porcentaje de asistencia disminuye considerablemente para todas las categorías de la población. Lo anterior es un rasgo característico ocasionado con el paso de la educación media superior, por la interrupción temporal de los estudios, la combinación de la educación con el trabajo remunerado o la salida de la escuela. En este caso, los hijos de uniones mixtas presentan los mayores niveles de asistencia, incluso diez puntos porcentuales más que los no migrantes entre 15 y 17 años. Por su parte, casi cuatro de cada diez NNJ de la generación 1.5 ya no asiste a la escuela en México.

En general, los resultados parecen indicar que el realizar un proceso de migración propio y la experiencia migratoria de los padres pueden estar asociados con una menor asistencia escolar de los NNJ en México, con notadas diferencias entre los grupos de generaciones migrantes. Los nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, estarían en la situación opuesta. Lo anterior coincide con lo planteado por Aguilar y Giorguli (2016) y Vargas-Valle (2023), en cuanto a los menores niveles de asistencia de NNJ migrantes con respecto a los no migrantes, y las menores brechas entre migrantes para aquellas/os que provienen de Estados Unidos. No obstante, esta medida dice muy poco sobre el proceso de permanencia y avance dentro del sistema educativo.

Con la información de asistencia y último año escolar aprobado se construye un indicador de «resultado educativo», que mide tanto la permanencia como el avance escolar de los NNJ que participan en el sistema educativo mexicano1. La variable asume cuatro escenarios: asistencia sin rezago, asistencia con rezago, no asistencia sin rezago y la no asistencia con rezago. De manera general, las diferencias entre grupos se mantienen, siendo los NNJ inmigrantes (generación 1.5) los que presentan las menores tasas de participación en el sistema educativo a la edad normativa (sin rezago). Es de anotar que los NNJ nacidos en México, pero de ambos padres extranjeros (generación 2.0), presentan un elevado porcentaje de asistencia con rezago a partir de los 12 años.

Esto indica que NNJ de segunda generación tienen mayores porcentajes de asistencia al sistema educativo, pero su progreso escolar está enmarcado por la repetición de grados, ingreso tardío a la escuela o reprobación. Quizá para NNJ hijos de padres migrantes, el ingreso tardío a la escuela puede relacionarse con el proceso de incorporación laboral de sus padres o adaptación al nuevo entorno. Ahora bien, este análisis no incluye controles por el nivel educativo de los padres. Otra hipótesis posible es que el resultado para la generación 2.0 esté reflejando una menor escolaridad de un segmento importante de los inmigrantes de menor calificación en México. En cualquiera de los casos, es un indicador de la necesidad de generar estrategias de apoyo para NNJ hijos de migrantes en México desde la educación secundaria.

Al parecer, la migración puede tener un efecto en las trayectorias educativas. Por un lado, para quienes han nacido en el extranjero y ahora residen en México la migración ha representado un cambio de escuela o de cotidianidad, o incluso, un proceso de ajuste al nuevo entorno que desde edades tempranas genera desventajas en su participación escolar. Por otro lado, para los NNJ, tanto su proceso propio de migración como el de sus padres puede estar relacionado con menores niveles de asistencia escolar, pero, para aquellos que han nacido en el extranjero, el proceso de (re) inserción puede presentar barreras adicionales. Lo anterior puede estar asociado a requisitos como documentos o expedientes académicos para quienes han estudiado antes de llegar a México, o al desconocimiento de los padres de los derechos de los NNJ de ingresar al sistema educativo sin importar su condición migratoria.

Tabla 5. Resultados educativos de NNJ inmigrantes e hijos de inmigrantes (2020)

| Grupo de edad | Indicador | No migrante | Nacidos EE. UU | Gen. 1.5 | Gen. 2.0 | Gen. 2.5 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 8–11 años (%) | ||||||

| 8–11 | Asiste sin rezago | 91.4 | 92.6 | 64.5 | 82.6 | 88.3 |

| 8–11 | Asiste con rezago | 2.5 | 2.6 | 6.8 | 4.0 | 3.2 |

| 8–11 | No asiste sin rezago | 5.1 | 4.2 | 19.3 | 9.7 | 7.4 |

| 8–11 | No asiste con rezago | 0.9 | 0.5 | 9.3 | 3.6 | 1.1 |

| 12–14 años (%) | ||||||

| 12–14 | Asiste sin rezago | 81.2 | 88.2 | 53.1 | 67.7 | 80.7 |

| 12–14 | Asiste con rezago | 5.4 | 4.7 | 13.5 | 12.0 | 7.1 |

| 12–14 | No asiste sin rezago | 8.0 | 5.2 | 9.6 | 9.9 | 6.9 |

| 12–14 | No asiste con rezago | 5.4 | 1.8 | 23.8 | 10.3 | 5.2 |

| 15–17 años (%) | ||||||

| 15–17 | Asiste sin rezago | 58.4 | 68.4 | 37.7 | 48.1 | 67.8 |

| 15–17 | Asiste con rezago | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 12.2 | 7.3 |

| 15–17 | No asiste sin rezago | 13.6 | 14.0 | 10.0 | 10.9 | 9.7 |

| 15–17 | No asiste con rezago | 21.7 | 11.1 | 41.6 | 28.7 | 15.2 |

Fuente: cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda de México, 2020.

Por su parte, los hijos de uniones mixtas suelen permanecer en el sistema educativo en mayor proporción comparado con los otros tres grupos de generaciones migrantes y aquellos nacidos en Estados Unidos. Desde las edades menores existe cierta preferencia por ingresar al sistema educativo y permanecer en él, mientras para los NNJ no migrantes mayores de 15 años continuar en la media superior deja de ser una alternativa, que se puede asociar a la realización de trabajo remunerado. Como se evidenció en las estadísticas descriptivas, se trata también del grupo con mayor presencia urbana. Estudios posteriores podrían considerar el papel que juega el nivel de escolaridad de los padres de menores de la generación 2.5 como uno de los posibles factores explicativos de los mejores resultados educativos en esta población.

Comentarios finales

En México, aunque la educación es obligatoria hasta la media superior (INEE, 2019), entre los distintos grupos de generaciones migrantes se han encontrado diferencias tanto en la asistencia como en el desempeño escolar. Para aquellos NNJ nacidos en el extranjero (generación 1.5), la asistencia y el no rezago son menores comparados con aquellos nacidos en territorio mexicano de ascendencia migratoria (generaciones 2.0 y 2.5), y con la misma generación nacida en Estados Unidos.

Para NNJ de la generación 1.5, las oportunidades de participar en el sistema educativo parecen ser menores desde la primaria, y este panorama adverso se intensifica entre los de mayor edad (15 a 17 años). Incluso, aunque estén inscritos de manera regular a la escuela, su avance ha estado marcado en mayor proporción por rezago escolar, quizá originado por el cambio de escuela de un país a otro o el no poder ingresar al ciclo escolar correspondiente. Los anteriores resultados son consistentes con los hallazgos de Aguilar y Giorguli (2016) para las generaciones 1.0 y 1.5 de NNJ migrantes centroamericanos en México. En el presente estudio se incluye un mayor número de países, lo que permite ubicar que la migración tiene un efecto perturbador en la educación entre aquellos que se mueven de un país a otro, comparado con aquellos NNJ con ascendencia migrantes (segundas generaciones).

Para NNJ de mayor edad, la no asistencia a la escuela puede estar asociada a la realización de trabajo remunerado (Escoto y Masferrer, 2021). Igualmente, el ser estudiante como actividad exclusiva es una condición de privilegio; quienes logran permanecer en la escuela cuentan con las oportunidades y recursos económicos suficientes (Mata, 2020).

El desempeño educativo de NNJ migrantes o en contextos de migración refleja efectos del proceso migratorio tanto en la propia vida como en la de los padres. Al parecer, los padres pueden tener experiencias distintas de integración, las cuales influyen en el desempeño escolar de los NNJ migrantes y de las generaciones nacidas en México. A partir del análisis de los datos censales, estas diferencias en la experiencia escolar visibilizan a una población de menores en edad escolar que no satisfacen su derecho a la educación, ya sea por el no acceso a la misma o por las dificultades para permanecer y avanzar dentro del sistema educativo. Este primer análisis plantea nuevos interrogantes del posible futuro escolar y en otros espacios laborales o sociales en México entre quienes están vinculados con la inmigración. Asimismo, es posible anticipar que las desigualdades asociadas a las brechas educativas entre inmigrantes e hijos de inmigrantes con respecto a los no migrantes se acrecienten a mayores edades o en otras dimensiones de la vida como la laboral.

En el artículo se han brindado elementos para comprender la relación entre educación, migración y ascendencia migrante en México como lugar de destino. No obstante, es un ejercicio de carácter exploratorio y sus resultados deben ser tomados con precaución, dada la naturaleza transversal de la información que poco permite profundizar en las trayectorias escolares de los NNJ; tanto inmigrantes como nacidos en México de ascendencia migratoria. Por ejemplo, se desconoce si el rezago educativo se dio antes o a raíz del movimiento migratorio en el caso de quienes nacieron fuera de México. Igualmente, se ha estimado que los hijos de uniones mixtas presentan menores brechas de desempeño escolar; sin embargo, aún se requiere profundizar en los posibles mecanismos que operan en una primera etapa en la formación de uniones entre mexicanos e inmigrantes y, posteriormente, cómo este tipo de unión puede generar efectos diferenciados en la vida escolar de los hijos. En este caso, para el contexto mexicano, aún quedan pendientes elementos por indagar y emprender futuros trabajos con datos más detallados o aproximaciones cualitativas que pueden ayudar a una mayor comprensión de las diferencias entre las primeras (1.5) y las segundas generaciones (2.0 y 2.5).

Este análisis no incluye ningún control por nivel de escolaridad de los padres, y es muy probable que los resultados que se muestran se deban a las diferencias en el perfil educativo de los padres o estén asociados a las diferentes oportunidades educativas a lo largo del país. Asimismo, es posible que existan diferencias según el país y el lugar de origen de los menores (generación 1.5) o de sus padres (para las generaciones 2.0 y 2.5). El comportamiento diferente en los casos de NNJ nacidos en Estados Unidos frente al grupo que integra a los nacidos en otros países es una clara pista de la forma en que el país de origen influye en estos resultados.

Este trabajo abre espacio para una exploración más detallada de la situación educativa de NNJ inmigrantes o hijos de inmigrantes, incorporando estas otras dimensiones. En ese sentido, en las agendas futuras de investigación será relevante ampliar el análisis entre hombres y mujeres, entre diferentes lugares o países de origen, y de acuerdo con el lugar (urbano-rural) y la región de residencia en México.

Referencias

Aguilar, R. (2014). ’Nos regresamos pa’tras’: diferencias en el desempeño escolar de niños y jóvenes en un contexto de migración de retorno (tesis de doctorado). El Colegio de México, Distrito Federal, México. https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10000293

Aguilar, R. (2021). Asistencia y avance escolar de la generación 1.5 en el Estado de México. Análisis comparativo en el periodo 2000-2015. Anales de Antropología, 55(1), 83-96. https://doi.org/10.22201/IIA.24486221E.2020.0.72800

Aguilar, R. y Giorguli, S. (2016). Escolaridad en niños y jóvenes centroamericanos en México: Generaciones 1.5 y 2.0. (Canamid Policy Brief Series, 10). Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

Aguilar, R. y Jacobo, M. (2020). Migración de retorno infantil y juvenil en México: Cambios y desafíos educativos. En J. Nájera, D. Lindstrom, & S. Giorguli Saucedo (Eds.), Migraciones en las Américas (pp. 167-196). El Colegio de México. https://doi.org/10.2307/J.CTV18R6QPW.12

Angoa, M. y Giorguli, S. (2021). Una década de movilidad internacional hacia México, 2010-2020. Coyuntura Demográfica. Revista Sobre Los Procesos Demográficos en México Hoy, (20), 25-33. https://coyunturademografica.somede.org/una-decada-de-movilidad-internacional-hacia-mexico-2010-2020/

Camacho, E. y Vargas-Valle, E. (2017). Incorporación escolar de estudiantes provenientes de Estados Unidos de América en Baja California, México. Sinéctica, (48), 1-18. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/659

Cerrutti, M. y Binstock, G. (2009). Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.org/es/publicaciones/6153-familias-latinoamericanas-transformacion-desafios-demandas-la-accion-publica

Escoto, A., & Masferrer, C. (2021). Integration into the Educational System and The Job Market Among Young Migrants in Mexic. In A. Vila-Freyer & L. Meza (Eds.), Young Migrants Crossing Multiple Borders to the North (pp. 211-233). Transnational Press London.

Favila, A. y Navarro, J. (2017). Desigualdad educativa y su relación con la distribución del ingreso en los estados mexicanos. CPU-e. Revista de Investigación Educativa, (24), 75-98. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283149560005

Fernández, C., Santos, G. y Gómez, J. (2012). Inmigrantes hondureños en Tapachula: el papel del empleo, la educación y la salud en su proceso de integración. En T. Ramírez & M. Castillo (Eds.), México ante los recientes desafíos de la migración internacional (pp. 213-236). Consejo Nacional de Población (Conapo).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2023). La educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, un derecho impostergable. Comunicado de Prensa. https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-educación...

Giorguli, S. (2022). La exposición de niños, niñas y adolescentes a la migración internacional en México y América Latina: estimaciones y propuestas analíticas. En A. Hernández y J. Curiel (Eds.), Migración temprana: movilidad y desplazamiento de niñas, niños y jóvenes por América Latina (pp. 101-127). El Colegio de la Frontera Norte.

Giorguli, S., Vargas, E., Salinas, V., Hubert, C. y Potter, J. (2010). La dinámica demográfica y la desigualdad educativa en México. Estudios Demográficos y Urbanos, 25(1), 7-44. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31221540001

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020). Microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#microdatos

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual. https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825197537

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2019). Panorama Educativo en México. Indicadores del sistema Educativo Nacional 2018. Educación básica y media superior. INEE. https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/08/P1B117.pdf

Jacobo-Suárez, M. (2017). De regreso a “casa” y sin Apostilla: estudiantes México-Americanos en México. Sinéctica, (48), 1-18. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/712

Jensen, B., Giorguli, S., & Hernández, E. (2016). International Migration and the Academic Performance of Mexican Adolescents. International Migration Review, 52(2), 559-596. https://doi.org/10.1111/imre.12307

Kirui, D., & Kao, G. (2018). Does Generational Status Matter in College? Expectations and Academic Performance Among Second-Generation College Students in the US. Ethnicities, 18(4), 571-602. https://doi.org/10.1177/1468796818777542

Masferrer, C., Hamilton, E., & Denier, N. (2019). Immigrants in Their Parental Homeland: Half a Million U.S.-born Minors Settle Throughout Mexico. Demography, 56(4), 1453-1461. https://doi.org/10.1007/S13524-019-00788-0/TABLES/1

Mata, L. (2020). (Des)Encuentros entre jóvenes-estudiantes de bachillerato y la escuela. Estudio de caso de los estudiantes de bachillerato de la UNAM (tesis de doctorado) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28409.29282

Meza, L. y Pederzini, C. (2020). Características de la inserción laboral de los trabajadores procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica en México. En P. K. Schuster & K. Valenzuela-Moreno (Eds.), Trayectorias y jornadas: Transnacionalismo en acción (pp. 65-80). Transnational Press London.

Meza, L. y Pederzini, C. (2022). Trabajadores procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica en México: análisis de su integración laboral. Estudios Económicos, 37(2), 233–283. https://doi.org/10.24201/EE.V37I2.431

Mier y Terán, M., y Rabell, C. (2002). Desigualdades en la escolaridad de los niños mexicanos. Revista Mexicana de Sociología, 64(3), 63-89. https://doi.org/10.2307/3541391

Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos (217 [III] A). Paris. Art. 26. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Navarrete-Suárez, J., & Masferrer, C. (2022). Economic Integration of Afro–Latin American Immigrants in Mexico. Population Research and Policy Review, 41(5), 1873-1892. https://doi.org/10.1007/s11113-022-09727-1

Pardo, A. y Dávila-Cervantes, C. (2019). Cambios en el perfil socio-demográfico, inserción laboral y residencial de los extranjeros residentes en México entre 1990 y 2015. En A. Pardo & C. Dávila-Cervantes (Eds.), Más allá de la emigración: Presencia de la población extranjera residente en México (pp. 47-69). Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Portes, A., Fernández-Kelly, P., & Haller, W. (2009). The Adaptation of the Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35(7), 1077-1104. https://doi.org/10.1080/13691830903006127

Portes, A., & Hao, L. (2004). The Schooling of Children of Immigrants: Contextual Effects on The Educational Attainment of The Second Generation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 11920-11927. https://doi.org/10.1073/PNAS.0403418101

Portes, A., y Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 530(1), 74-96. https://doi.org/10.1177/000271629353000106

Rodríguez, E. (2010). La inmigración en México a inicios del siglo XXI. En E. Rodríguez (Coord.), Extranjeros en México: continuidades y nuevas oportunidades (pp. 89-132). Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración.

Rumbaut, R. (2004). Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States. International Migration Review, 38(3), 1160-1205. https://doi.org/10.1111/J.1747-7379.2004.TB00232.X

Sánchez-Montijano, E. (2022). El modelo de integración de migrantes en México: conviviendo entre dos realidades. Norteamérica, Revista Académica Del CISAN-UNAM, 17(2), 1-29. https://doi.org/10.22201/CISAN.24487228E.2022.2.588

Solís, P. (2010). La desigualdad de oportunidades y las brechas de escolaridad. En A. Arnaut & S. E. Giorguli (Eds.), Los grandes problemas de México (pp. 599-620). El Colegio de México.

Suárez-Orozco, C., Gaytán, F., Bang, H., Pakes, J., O’Connor, E., & Rhodes, J. (2010). Academic Trajectories of Newcomer Immigrant Youth. Developmental Psychology, 46(3), 602-618. https://doi.org/10.1037/a0018201

Suárez-Orozco, M., & Suárez-Orozco, C. (2015). Children of Immigration. Phi Delta Kappan, 97(4), 8-14. https://doi.org/10.1177/0031721715619911

Vargas-Valle, E. (2023). La inserción escolar de los migrantes internacionales en México, 2020. Estudios sociológicos, 41(123), 699-731. https://doi.org/10.24201/es.2023v41n123.2313

Vargas-Valle, E. (2018). Los desafíos para inclusión educativa de los migrantes de Estados Unidos a México. Notas para la integración de los retornados. El Colegio de México y Comisión Nacional de Derechos Humanos. https://migracionderetorno.colmex.mx/wp-content/uploads/2019/02/PB_3_educacion.pdf

Vargas-Valle, E, & Aguilar, R. (2020). School Integration of Migrant Children from The US to Mexico in a Border Context. International Migration, 58(5), 220-234. https://doi.org/10.1111/imig.12696

Vargas-Valle, E. y Camacho, E. (2015). ¿Cambiarse de escuela? Inasistencia y rezago escolar de los niños de migración reciente de Estados Unidos a México. Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, 10(2), 157-186. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193743700003

Zúñiga, V. y Carrillo, E. (2020). Migración y exclusión escolar: Truncamiento de la educación básica en menores migrantes de Estados Unidos a México. Estudios Sociológicos, 38(114), 655-688. https://doi.org/10.24201/es.2020v38n114.1907

Zúñiga, V. y Giorguli, S. (2019). Itinerarios geográficos de los niños migrantes entre Estados Unidos y México. En Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México (pp. 115-138). El Colegio de México. https://doi.org/10.2307/j.ctv15tt6rf.7

Anexo 1

La muestra seleccionada corresponde a NNJ en edad escolar, entre los 5 y 17 años, conformada por 3,727,478 observaciones. Por la baja cobertura y para mantener la homogeneidad con la investigación educativa internacional, se excluyó a la población en edad de cursar el preescolar (antes de los cinco años). Asimismo, en la muestra se excluyeron casos donde no se contaba con información de las variables de interés. Puntualmente, en valores muestrales no se incluyeron en los análisis 2,363 que no especificaron la condición de asistencia escolar; 8,346 que no reportaron información en el número de años estudiados; 820 observaciones que no reportaron información sobre el país de nacimiento; y, finalmente, 949 casos cuya posición familiar era trabajador doméstico, parientes del trabajador doméstico o huéspedes. En total, estos casos representan menos del 0.5% del total de la muestra.

Tabla A1. Muestra y valor poblacional de la información censal de acuerdo con generaciones migrantes.

| Grupo de edad | No migrante | Nacidos EE. UU | Gen 1.5 | Gen 2.0 | Gen 2.5 | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Muestra | ||||||

| 5-11 | 2,004,842 | 20,591 | 1,463 | 1,544 | 4,948 | 2,033,388 |

| 12-14 | 841,140 | 18,796 | 571 | 524 | 1,371 | 862,402 |

| 15-17 | 816,408 | 13,167 | 629 | 457 | 1,027 | 831,688 |

| Total | 3,662,390 | 52,554 | 2,663 | 2,525 | 7,346 | 3,727,478 |

| Valores ponderados | ||||||

| 5-11 | 14,896,778 | 164,961 | 23,323 | 20,141 | 63,870 | 15,169,073 |

| 12-14 | 6,373,155 | 135,470 | 9,403 | 6,767 | 17,920 | 6,542,715 |

| 15-17 | 6,315,147 | 101,161 | 9,449 | 6,225 | 15,060 | 6,447,042 |

| Total | 27,585,080 | 401,592 | 42,175 | 33,133 | 96,850 | 28,158,830 |

Fuente: cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda de México, 2020.

Nota: se excluyeron del análisis a los menores migrantes mexicanos retornados (8,156 casos).

El cuestionario ampliado del censo se basa en muestreo unietápico, estratificado y por conglomerados (INEGI, 2020). En cada variable se aseguró de contar con un mínimo de 30 observaciones, y con coeficientes de confianza por debajo del 30.0% para determinar la precisión de los estimadores, con el fin de que las poblaciones de interés fueran estadísticamente representativas.

En cuanto a las limitaciones del trabajo, por la fuente de datos utilizada y los tamaños de la muestra no fue posible desagregar a NNJ inmigrantes nacidos en países distintos a Estados Unidos. Igualmente, dadas las características del censo, la información se basa en personas que comparten una misma vivienda, lo que hace que la conformación de las generaciones se base en el lugar de origen del padre/madre presente en el hogar. Lo anterior puede resultar problemático por una posible subestimación en la clasificación de las segundas generaciones, en especial la 2.5, donde el progenitor ausente puede ser mexicano(a) y, dado el propio contexto de la emigración en México, su ausencia en el hogar se relacione con la movilidad hacia otro país. Situación similar ocurre con la generación 1.5, cuando residen solo con la madre o con el padre, pues se desconoce si el progenitor que no reside en la vivienda es extranjero o mexicano.

En la sección del contexto familiar, se estimó el porcentaje de NNJ que viven solo con su madre, solo con su padre, con ambos o con ninguno. Cerca de seis de cada diez de los NNJ no migrantes, nacidos en Estados Unidos y generación 1.5, viven con ambos padres; mientras solo 39.5% de los NNJ nacidos en México con ascendencia migratoria vive con ambos padres. A pesar de estas limitaciones, se considera que la propuesta es lo suficientemente amplia para comprender los procesos migratorios (propios y familiares) de NNJ, y realizar comparaciones de los resultados educativos entre las distintas generaciones de migrantes, con el fin de detallar sus necesidades y articular algunas propuestas de la relación entre migración internacional, educación y uniones mixtas.

Munevar-Meneses, S. M. y Giorguli Saucedo, S. (2025). Resultados educativos de niñas, niños y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en México. Ánfora, 32(59), 212-239. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1152