Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia

Recibido el 30/11/2023

Aceptado el 16/05/2024

¹ Artículo asociado a la investigación de maestría: «Relatos y garabatos: La migración narrada por los niños y niñas venezolanos en la ciudad de Soacha Cundinamarca» CINDE y Universidad Pedagógica Nacional. Financiación: no contó con financiación. Declaración de intereses: las autoras declaran que no hay conflicto de intereses. Disponibilidad de datos: repositorio Universidad de Manizales: https://ridum.umanizales.edu.co/

López y Ocampo. Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia

Cómo citarLópez, S. y Ocampo, C. (2025). Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia. Ánfora, 32(59), 240-266. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1144 |

Solanyer López Álvarez1 https://orcid.org/0000-0002-5966-7809 Colombia Carolina Ocampo Castaño2 https://orcid.org/0009-0007-9351-0630 CvLAC https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002305774 Colombia |

² Ph. D en Ciencias sociales, niñez y juventud, Magíster en Educación y Desarrollo Humano, Trabajadora social. Universidad del Valle. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Cali, Colombia. Correo electrónico: solanyer.lopez@correounivalle.edu.co

³ Magíster en Desarrollo educativo y social. Licenciada en Educación Infantil. Líder técnico pedagógico en aeioTU, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: cocampoc@upn.edu.co

López, S. y Ocampo, C. (2025). Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia. Ánfora, 32(59), 240-266. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1144

López y Ocampo. Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia

Resumen

Objetivo: analizar el agenciamiento de una niña y un niño migrantes venezolanos ubicados en el municipio de Soacha, Colombia, reconocidos como hacedores de significados a partir de sus propias experiencias y prácticas vividas en el proceso migratorio. Metodología: se fundamentó en el paradigma histórico hermenéutico, empleando un enfoque cualitativo en diálogo con las narrativas, los distintos lenguajes del arte y las expresiones artísticas. Resultados: algunos de los resultados desentrañan las reflexiones sobre la vulnerabilidad de los niños y niñas en los procesos de migración, así como la visibilización de capacidades como la afiliación, adaptación, sentido de pertenencia, autonomía e identidad que poseen. Conclusiones: se evidencia la necesidad de trascender la mirada asistencialista de los niños y niñas, alejándose de enfoques centrados en el déficit y la carencia para reconocerlos como agentes de cambio político con capacidades y posibilidades de transformación de sus entornos de socialización mediante la reflexión y la acción.

Palabras clave: migración; infancias; expresiones artísticas; agenciamiento; Colombia (obtenidos del tesauro Unesco).

Abstract

Objective: To analyze the agency of a Venezuelan migrant girl and boy residing in the municipality of Soacha, Colombia, recognizing them as meaning-makers based on their own experiences and lived practices during the migration process. Methodology: Grounded in the historical-hermeneutic paradigm, employing a qualitative approach in dialogue with narratives, various artistic languages, and artistic expressions. Results: Some of the findings unveil reflections on the vulnerability of children in migration processes, as well as the visibility of their capacities, such as affiliation, adaptation, sense of belonging, autonomy, and identity. Conclusions: The study highlights the need to move beyond an assistance-based perspective on children, shifting away from deficit- and scarcity-focused approaches to recognize them as political agents with the capacity and potential to transform their socialization environments through reflection and action.

Keywords: migration; childhood; artistic expressions; agency; Colombia (obtained from the UNESCO thesaurus).

Resumo

Objetivo: Analisar o agenciamento de uma menina e um menino migrantes venezuelanos localizados no município de Soacha, Colômbia, reconhecidos como criadores de significados a partir de suas próprias experiências e práticas vividas no processo migratório. Metodologia: O estudo fundamentou-se no paradigma histórico-hermenêutico, empregando uma abordagem qualitativa em diálogo com narrativas, diferentes linguagens da arte e expressões artísticas. Resultados: Alguns dos achados revelam reflexões sobre a vulnerabilidade das crianças nos processos migratórios, bem como a visibilização de capacidades como afiliação, adaptação, sentido de pertencimento, autonomia e identidade. Conclusões: Evidencia-se a necessidade de transcender a perspectiva assistencialista em relação às crianças, afastando-se de enfoques centrados no déficit e na carência, para reconhecê-las como agentes de mudança política, com capacidades e possibilidades de transformação de seus ambientes de socialização por meio da reflexão e da ação.

Palavras-chave: migração; infâncias; expressões artísticas; agenciamento; Colômbia (extraído do tesauro da UNESCO).

López, S. y Ocampo, C. (2025). Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia. Ánfora, 32(59), 240-266. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1144

López y Ocampo. Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia

Introducción

Abandonar el hogar, movilizarse individual o grupalmente, cruzar fronteras y establecerse en otras tierras responde a un término social denominado ‘migración’. Una categoría necesaria para abordar una de las problemáticas recientes en América Latina y que ha permeado la vida de un sinnúmero de personas, quienes, por asuntos políticos, económicos y sociales, hacen frente a sus dificultades y empiezan sus vidas desde cero en lugares ajenos y desconocidos. El presente artículo surge de una investigación posgradual, la cual se centra en el fenómeno migratorio de la población venezolana hacia territorio colombiano. Esta visibiliza las voces de unos personajes a quienes la mayoría de las veces no se les consulta, explica o pregunta sobre su participación en dicho proceso; los niños y niñas venezolanos. Para este caso se retoma la participación de una niña y un niño en lo que concierne a sus experiencias, por ello, es importante mencionar que no se pretende evidenciar lo que pasa con todos los niños y las niñas de Soacha, Cundinamarca, en el marco de sus procesos migratorios.

Castillo et al. (2020), gracias a una ardua investigación, ubican un suceso específico hacia el 2005 en donde la situación política y socioeconómica de Venezuela gesta un proceso migratorio masivo hacia Colombia. Además, presentan cifras que sitúan el éxodo de la población venezolana como el mayor fenómeno migratorio en América Latina y el segundo a nivel mundial. Estas mismas cifras evidencian un alto incremento de desplazamiento de niños y niñas, expuestos a diferentes tipos de adversidades que vulneran sus derechos y ponen en riesgo su integridad física, mental y emocional. Asimismo, la movilización de estos niños acarrea situaciones poco alentadoras; con frecuencia no tienen acceso a la protección social, alimentación, vivienda, salud y educación. Sufren, además, de discriminación en sus entornos de socialización, lo que limita su desarrollo humano. Y, en términos legales, su indocumentación estropea la garantía de sus derechos de salud, educación, alimentación y, sobre todo, permite la impunidad de los delitos de los cuales son víctimas.

Reconociendo a estos niños y niñas como sujetos activos dentro de las acciones colectivas de su población, empieza a tomar fuerza el concepto de «agenciamiento»; el cual permite definir, expresar, estudiar y proponer desde la participación del niño en la sociedad. Contrario a percibir a los niños como seres pasivos o simples espectadores, el agenciamiento involucra el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos capaces de comprender, dialogar y plantear soluciones desde actitudes reflexivas en sus entornos de socialización más próximos.

Por «agenciamiento», se retoman los planteamientos de Deleuze y Guattari (2004), quienes lo entienden en forma de rizoma que «[…] debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga» (p. 25). Este comprende, en este caso, a los niños y niñas como sujetos situados en un territorio, históricos y sociales que han construido y siguen construyendo unas formas específicas de comprender el mundo y de actuar en él. Esta posibilidad de entender su realidad los lleva a pensar y reflexionar sobre formas posibles y diversas de habitar sus espacios, tratando de subvertir el orden dado e impuesto.

Para Deleuze y Guattari (2004),

Todo agenciamiento es en primer lugar territorial. La primera regla concreta de los agenciamientos es descubrir la territorialidad que engloban, pues siempre hay una. El territorio crea el agenciamiento. El territorio excede a la vez el organismo y el medio, y la relación entre ambos; por eso el agenciamiento va más allá también del simple comportamiento (p. 513).

En este sentido, los agenciamientos de los niños permiten ver la migración desde la potencia que tienen para transformar su territorio. Su capacidad de afiliación, lo que implica la presencia de los otros genera en ellos conexiones emocionales y cognitivas que, según Deleuze y Guattari (2004), les permite pensar desde lo colectivo y les posibilita cambiar situaciones desde las líneas de fuga para transformar así las estructuras dadas o impuestas.

Para comprender mejor la relación entre agenciamiento y territorio se retoma a Guattari y Rolnik (2006), quienes manifiestan que:

El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma. El territorio puede desterritorializarse, esto es, abrirse y emprender líneas de fuga e incluso desmoronarse y destruirse. La desterritorialización consistirá en un intento de recomposición de un territorio empeñado en un proceso de reterritorialización (p. 372).

De esta manera, la «reterritorialización» de la cual hablan los autores expone nuevas formas de pensar y construir el territorio que se habita; se pasa del deseo a la acción transformadora, y se entienden a los sujetos siempre en movimiento. Así entonces, amparados en el derecho de la expresión, las voces del niño y la niña se entonan más fuertes en esta investigación. Esta desbanca las miradas usualmente adultocentristas y evidencia lo mencionado por Deleuze y Guattari (1980): «Los agenciamientos están siempre en movimiento, incluso si lo que se mueve es la inmovilidad» (p. 10).

Ahora bien, frente al rastreo de antecedentes investigativos, se encuentran algunos estudios que evidencian las experiencias migratorias por parte de los niños y niñas. Estas deberían ser insumo importante en las propuestas y ejecuciones de políticas públicas o proyectos sociales que los atienden y acompañan desde servicios asistenciales.

En esta vía, Pavez-Soto (2016) hace una crítica a Portes y Rumbaut (2001), autores que desarrollan una teoría sobre la forma como las personas adultas de las familias migrantes deben actuar para lograr la incorporación y asimilación de los niños y niñas a sus nuevos contextos. Destaca el ejercicio de una autoridad severa y el castigo físico, hecho que

[…] no solamente niega la agencia de las niñas y los niños migrantes (desde un eje adultocéntrico) sino que la agencia de las personas adultas también está analizada en función de su mayor o menor integración al sistema y al mercado (Pavez-Soto y Sepúlveda, 2019, p. 107).

De esta manera, se identifica un mutismo de las expresiones de los niños, un silenciamiento y hasta ocultamiento de sus experiencias, sentimientos y acosos. Vulnerabilidades que conllevan a un reto social para comprender su subjetividad en sus diversas manifestaciones y lenguajes, y así se conozca su interpretación frente a la migración.

De igual forma, en el desarrollo de esta investigación se encontraron estudios e informes gubernamentales y no gubernamentales, agrupados de forma interpretativa en tres grandes categorías emergentes. La primera categoría fue «causas determinantes de la migración» en donde se encontró a UNHCR y Opción Legal (2017), Fernández y Arcken (2020), Migración Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia (2021), Ordoñez y Ramírez (2019), Linares (2019), y Lotero et al. (2020). La segunda categoría fue «migración estructural desde una visión adultocéntrica», con Álvarez (2009), Koechlin y Eguren (2019), Freitez (2011). Por último, en la tercera categoría «familias trasnacionales» se encontró a Bedoya (2020), Ramírez-Martínez et al. (2021) y Posada (2017).

La revisión de estos estudios demuestra que existe una amplia producción de conocimiento en torno a la migración. Por un lado, desde enfoques cuantitativos, atendiendo a la objetividad y racionalidad expuesta en cifras, porcentajes y estadísticas; por el otro lado, desde enfoques cualitativos a modo de relatos, historias de vida y sistematización de experiencias. Sin embargo, la gran mayoría se centra en visiones adultocéntricas de la migración, que develan un acercamiento insuficiente a los niños y niñas, la invalidación de sus voces, imposibilidad por posicionarlos como sujetos participativos, desconocimiento de sus derechos y la anulación de sus vivencias en el recorrido de sus pasos.

De lo anterior, nace una necesidad de conocer, reconocer y visibilizar las voces de los niños y niñas migrantes venezolanos, localizados en el municipio de Soacha, Colombia; lugar en el que se concentra la mayor población migrante de la República de Venezuela al ser un municipio cercano a la capital colombiana. De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, hacia marzo del 2022, la entrada de extranjeros venezolanos a la región soachuna fue alrededor de 26.922. Aunque su residencia y establecimiento en la zona resultó ser un gran impacto social, se gestaron varios programas gubernamentales y privados que han mitigado las diferencias en torno a vivienda, salud, alimentación, protección, seguridad y cuidado.

Los más vulnerables resultan ser los niños y niñas en condiciones de hacinamiento, desnutrición y sin acceso a educación. Se suma a ello el bajo presupuesto municipal para el apoyo a los residentes migrantes ya que, según La Cruz Roja Colombiana (2020), Soacha es un municipio fronterizo con Bogotá, receptor de muchos migrantes internos y venezolanos. Estas personas enfrentan muchos retos sociales, económicos y políticos, ya que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad social.

Ahora bien, como se ha insistido a lo largo del documento, la investigación busca comprender las experiencias de los niños y niñas migrantes venezolanos ubicados en Soacha, Colombia, usando como vehículo su capacidad y derecho de expresión. En este caso se eligió la expresión artística, de modo que los niños y niñas sean co-creadores dentro del proceso investigativo; lo que posibilitó afrontar retos éticos y políticos que implican reconocerlos como sujetos de cambio analíticos, participativos y agentes. Esto permitió reconocerlos como pares investigadores, lo que supuso respetar su proceso de toma de decisiones en el ejercicio investigativo, aceptar y reconocer la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos, y emociones de la forma como lo querían hacer. Esto incluyó los diferentes lenguajes del arte, por lo que fue clave comprender a Saracostti et al. (2015), quienes retoman a su vez a Graham y Fitzgerald:

En cuanto al proceso de investigación, este implica a su vez un esfuerzo ético toda vez que involucra una metodología cuidadosamente diseñada, además del involucramiento en un diálogo con NNA que haga posible la co-construcción de sus visiones y experiencias mientras ellos le dan un sentido al mundo (Graham y Fitzgerald, 2010). La idea de conocimiento co-construido implica que los investigadores adultos se abran a la posibilidad de cambio en respuesta a lo que NNA expresen (p. 224).

Los retos que implicaron el que los niños y las niñas fueran co-constructores en el proceso de investigación impulsaron en las investigadoras la capacidad de asombro, que muchas veces como adultos se va perdiendo; la escucha, para no interpretar desde la perspectiva adulta sus voces, relatos y garabatos; cuidar sus tiempos, ritmos y espacios; y respetar su toma de decisiones frente a lo querían hacer o las personas que querían invitar. Todo ello significó una deconstrucción personal, académica e investigativa, la cual se espera que pueda evidenciarse en estos resultados.

Finalmente, este articulo transita por dos grandes apartados de resultados denominados: «El proceso migratorio de los niños y niñas» y «Una experiencia de agenciamiento». En estos se resaltan los sentidos y significados que una niña de seis años y un niño de diez años le dieron a su experiencia migratoria; además, las capacidades que tienen para afrontar dicho viaje y los nuevos entornos y relaciones de socialización a los cuales se enfrentan en Colombia. Esto da cuenta de su agenciamiento como sujetos capaces de hacer, sentir y expresar.

Metodología

Esta investigación es cualitativa, con enfoque hermenéutico. Se trabajó con niños y niñas venezolanos desde sus diferentes formas de expresión y lenguajes del arte. A estos, en este estudio y en este artículo, se les denomina «garabatos», que es aquel dibujo inicial que realizan los niños, según Lowenfeld (1961).

Asimismo, el estudio se interesó por las narrativas de los niños y las niñas, que según López (2020), quien a su vez cita a Benjamín, menciona que

[…] la narración consiste en compartir experiencias, las cuales dan lugar a la construcción de comunidades de sentido, lo que expone la pluralidad de los sujetos y los diversos puntos de vista que se pueden encontrar desde los lugares de enunciación (p. 158).

Cuando los niños y las niñas narran sus experiencias sobre la migración, se encuentra que estas expresiones permiten comprender sus procesos de memoria para entenderse a sí mismos desde lo que han vivido, y también dialogar con sus entornos culturales y sociales. Esto conlleva al reconocimiento de su vida social, tal y como lo expresa Ángel (2011): «Comprendidas así las narrativas no son una metodología ni propiamente un objeto de estudio aislado de la vida social. Son parte de la cultura, y como tales son constitutivas de la vida cultural» (p. 32). Cuando se trabaja con niños y niñas co-constructores de sus visiones y experiencias, las narrativas no son suficientes ya que tienen múltiples lenguajes del arte desde donde se expresan y comunican; de hecho, Malaguzzi (2001) menciona que los niños tienen cien lenguajes. Por consiguiente, sus expresiones desde el arte se consideran parte constitutiva de agenciamiento de la subjetividad y la identidad de los niños y niñas.

El trabajo de campo que se realizó en esta investigación constó de cuatro talleres artísticos, de dos horas cada uno. El taller se trabajó con base en las ideas de Malaguzzi, quien menciona que esta técnica genera nuevas interpretaciones y diálogos en el mundo de los niños y las niñas, así como en el adulto. Para Vecchi (citado por Hoyuelos, 2006) el taller es una estrategia de creación que permite «[…] mayores libertades de pensamiento y variedad de estilos de enfoque, en sintonía con los motivos por los que Loris Malaguzzi ha optado por introducir el taller en las escuelas de los niños pequeños» (p. 3). Desde este enfoque, es posible devolver dos aspectos que han sido invisibilizados en la educación tradicional: la importancia de la expresión (Hoyuelos, 2006) y la educación de la visión perceptiva (interconectada cultural y transdisciplinarmente con otros campos).

Se realizaron los siguientes talleres:

Taller 1: «100 kilómetros de historia»

Taller 2: «Una voz y cien pasos»

Taller 3: «¿Y si me lo preguntas a mí?»

Taller 4: «Teoría del autor»

La forma como se sistematizaron las narrativas fue desde los siguientes instrumentos de documentación: entrevista de elucidación, observación, diario de campo y el mapa de empatía.

En cuanto al mapa de la empatía, se utilizó la versión presentada por Gray et al. (2012) en su libro Game Storming, dentro de un catálogo de herramientas visuales y ejercicios creativos para resolver problemas en diferentes etapas del proceso de Design Thinking. Dicha herramienta se adaptó e implementó con el fin de registrar las voces y relatos de las niñas y niños frente a las experiencias migratorias.

El mapa de empatía se usó como insumo de organización de la información. Durante el desarrollo de los talleres, por medio del material impreso, se iban ubicando los relatos frente a:

Quienes eran los niños que participaban de los talleres: una descripción de la persona a la que se quiere comprender.

Qué objetivo tenía el taller en específico: la meta específica que se quería lograr.

Qué es lo que dicen: sus voces y relatos frente a las preguntas orientadoras frente al proceso migratorio.

Qué hacen: sus acciones e interacciones frente a sus compañeros y elementos del ambiente.

Qué es lo que piensan y sienten: aquello que motiva su comportamiento.

La entrevista de elucidación se retomó desde Mannay (2017), quien nos dice que la imagen que el mismo niño o niña crea es devuelta nuevamente a él o ella para que la interprete desde sus propias experiencias o vivencias. De igual forma, las producciones artísticas fueron interpretadas desde la teoría de Mannay (2017):

[…] el uso de las entrevistas en torno a las imágenes creadas en la fase de producción de datos visuales para centralizar la creación de significado y las interpretaciones de los participantes, es decir, los creadores de imágenes. De este modo, imágenes y narrativas son contempladas como parte de una conversación en la que la interpretación debe incorporarse al proceso contextualizado de la entrevista, en vez de como un análisis de imágenes e historias descontextualizadas y silenciadas (p. 16).

López, S. y Ocampo, C. (2025). Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia. Ánfora, 32(59), 240-266. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1144

López y Ocampo. Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia

| Prisma | Forma de interpretar |

|---|---|

| Contexto |

Elementos que rodean la construcción de la imagen como:

|

| Forma |

Elementos constitutivos de la imagen como:

|

| Contenido primario | Lo que la obra quiere decir o comunicar; lo que el autor quiere manifestar. |

| Contenido secundario | Simbolismo, metáfora, dualidad de los sentidos y las relaciones que se generan. |

Figura 1. Teoría del autor.

López, S. y Ocampo, C. (2025). Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia. Ánfora, 32(59), 240-266. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1144

López y Ocampo. Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia

Entre los niños y niñas co-constructores de la investigación se encuentra una niña, Joseanny, de seis años. Vive con su abuela, tías y primos, y lleva en Colombia tres años; representa la población de la primera infancia. Por su parte, Adriel tiene diez años, vive con su papá, mamá y hermana, y lleva en Colombia cuatro años; representa la población de niñez. Estos niños fueron elegidos dentro de la investigación, primero porque quisieron ser parte de ella, es decir, al momento de hacerle la invitación a varios niños y niñas ella y él fueron quienes más mostraron su interés y motivación; además, se contó con la disponibilidad y el consentimiento de las familias y los tiempos para participar de las actividades.

Entre los niños y niñas co-constructores de la investigación se encuentra una niña, Joseanny, de seis años. Vive con su abuela, tías y primos, y lleva en Colombia tres años; representa la población de la primera infancia. Por su parte, Adriel tiene diez años, vive con su papá, mamá y hermana, y lleva en Colombia cuatro años; representa la población de niñez. Estos niños fueron elegidos dentro de la investigación, primero porque quisieron ser parte de ella, es decir, al momento de hacerle la invitación a varios niños y niñas ella y él fueron quienes más mostraron su interés y motivación; además, se contó con la disponibilidad y el consentimiento de las familias y los tiempos para participar de las actividades.

En cuanto a las consideraciones éticas en este proyecto, se resalta el respeto y el reconocimiento por las múltiples expresiones de lenguaje de los niños y las niñas que, en coherencia con lo planteado y su capacidad de agenciamiento, todas se tuvieron en cuenta. Estas fueron creadas desde su libertad, interés y motivación. Se procuró, además, no incidir, modificar o transformar sus creaciones para beneficio de la investigación. De igual forma, se respetaron y valoraron las decisiones que tomaron en el proceso, sus tiempos, sus espacios, el uso de los materiales, los invitados que querían llevar a los talleres, entre otros.

Resultados

El proceso migratorio de los niños y niñas

«Profe es rico hablar con usted, la pasé muy bien, nadie me había preguntado eso, y me acordé cuando llegué a Colombia, me gustó mucho dibujar» (Joseanny, comunicación personal, 4 de abril de 2022). Cuando se estaba realizando el trabajo de campo esta fue una de las expresiones de Joseanny, lo que demuestra lo invisibilizados que pueden estar siendo los niños y las niñas ante la experiencia que tuvieron en su proceso de migración. Pocas veces han sentido el interés de alguna persona por conocer qué han vivido en la migración y cómo se han sentido. Un acontecimiento que sin lugar a dudas marca la existencia y, además, transforma sus procesos de socialización y la construcción de las identidades y subjetividades.

La posibilidad metodológica que se tuvo en el trabajo de campo con los niños y niñas en relación con las diferentes expresiones del arte propició que Adriel y Joseanny fueran narrando no solo con palabras, sino también con dibujos, colores, trazos y juegos aquellas cosas que hacían referencia a la historia de su viaje, a la forma como lo hicieron, a las cosas que les parecieron más significativas, las motivaciones, y lo que debieron dejar en Venezuela. Se resalta que uno de los motivos de su migración fue reencontrase con sus seres queridos, aquellos que habían tenido que viajar antes que ellos en busca de mejores oportunidades.

Este reencuentro familiar es visto entonces como un regalo, donde pueden ver de nuevo a sus seres queridos, se fortalecen los vínculos y se construyen oportunidades de vida diferentes. Esto produjo tanto para Joseanny como para Adriel mucha felicidad: «[…] soñaba con ver de nuevo a mi papá» (comunicación personal, 4 de abril de 2022). Ver cumplido este sueño para Adriel desde la migración significa el reencuentro con la felicidad y la alegría, lo que de alguna forma connota de una manera positiva esta experiencia para él. De igual manera, para Joseanny, la migración representó «[…] un regalo de cumpleaños» (comunicación personal, 4 de abril de 2022), ya que al venirse para Colombia se reuniría con sus tías y sus primos, a quienes considera como hermanos y con quienes comparte la vida cotidiana en Soacha.

Cuando se realizó la búsqueda de los antecedentes en esta investigación se encontró que las familias transnacionales tienen mucho peso en la producción de conocimiento que se ha originado en el campo de la migración, ya que, aunque sus miembros viven la mayor parte del tiempo separados, estos tienen vínculos afectivos y colectivos que los hace mantenerse unidos (Gonzálvez, 2016). Las familias de Joseanny y de Adriel no se alejan de vivir esta realidad, además de las múltiples dinámicas y procesos de transformación por la que tienen que pasar, en palabras de Joseanny: «[…] mi mamá está en Chile y mi papá no se ni dónde está, nos vemos por videollamada» (comunicación personal, 4 de abril de 2022). Para Adriel, la experiencia de tener una familia transnacional la expresa de la siguiente forma:

Primero se vinieron mis tías y mi papá para Colombia y nosotros hacíamos videollamada […] Nosotros vivíamos en Venezuela, pero mi papá se vino para Colombia y nosotros nos quedamos con mi mamá y mi hermana, pero mi mamá estaba triste, entonces viajamos a Colombia para estar otra vez con mi papá. (Comunicación personal, 4 de abril de 2022).

Para Adriel y Joseanny la emoción de la alegría y sentir la migración como un regalo va más allá de las afectaciones. El reencuentro con sus familias puede ser más importante que las cosas que dejan en Venezuela, como los amigos, el colegio, su casa; sin embargo, se logra percibir que la pérdida de un ser querido en su país de origen ocasiona tristeza:

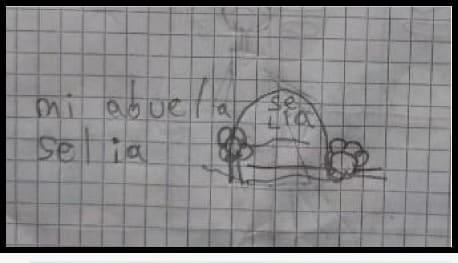

Figura 2. Dibujo hecho por Adriel durante el taller artístico: Una voz y cien pasos.

Extraño mi abuela Selia y su gato [¿qué pasó con tu abuela?]. Se murió profe [baja el tono de voz y se entristece al hablar de ella], pero cuando vaya a Venezuela voy a visitarla y a llevarle flores, dice mi mamá [la abuela muere de Covid]. (Adriel, comunicación personal, 8 de abril de 2022).

De esta manera, se encuentra que los vínculos familiares, las prácticas y los significados que le otorgan a las relaciones son aquellas cosas que hacen que las familias de Adriel y Joseanny se mantengan unidas, ayudadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Gonzálvez, 2016). Representan de igual forma lugares seguros para ellos, por el apoyo que se brindan, el cuidado y la posibilidad de salir adelante juntos. Para Joseanny:

[…] mis tías le dijeron a mi abuela que se fuera para Colombia que para qué se quedaba sola en Venezuela. Que ellas le ayudaban y que iban a estar pendientes de ella. Mi mamá me dejó con mi abuela porque ella se fue para Chile a trabajar, entonces yo me vine con ella. Mi mamá de cumpleaños me regaló el ticket de avión (comunicación personal, 8 de abril de 2022).

La propuesta que hace Jung (1991) frente a la necesidad de escuchar a los niños y niñas fue todo un reto. Esta posibilitó la re-construcción de la experiencia migratoria, y la construcción de los sentidos y significados que tuvo para ellos, aunado a la acción reflexiva de Adriel y Joseanny que les permite reconocer los sentimientos y las emociones que tuvieron en su viaje.

Así pues, los sentimientos pueden ser sensores mentales del interior del organismo, testimonios de la vida en marcha. También pueden ser nuestros centinelas. Dejan que nuestro yo consciente, fugaz y estrecho, sepa acerca del estado actual de la vida y organismo por un breve período. Los sentimientos son las manifestaciones mentales de equilibrio y armonía, de disonancia y discordancia (Damasio, 2009, p. 135).

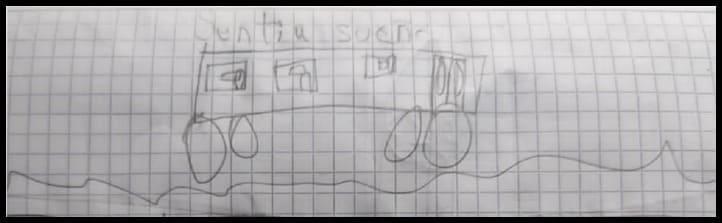

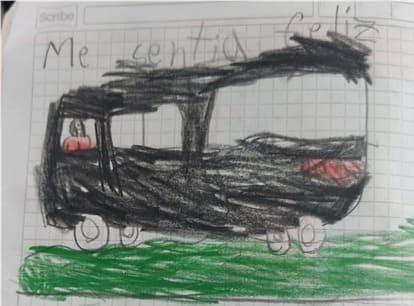

Figura 3. Dibujo de Adriel en el taller artístico: 100 kilómetros de historia.

Figura 4. Dibujo de Adriel en el taller artístico: 100 kilómetros de historia.

Cuando se les preguntó a los niños qué sintieron durante el viaje, Adriel respondió: «Sentía sueños» (comunicación personal, 8 de abril de 2022). Esto lo acompañó de dos dibujos de un carro, y continuó diciendo:

Profe tenía mucha felicidad, mis tías me habían dicho que en Colombia podía estudiar y tener muchos amiguitos y eso me daba mucha felicidad, soñaba con ver de nuevo a mi papá, además, iba a tener dos casas; una en Venezuela y otra en Colombia (comunicación personal, 8 de abril de 2022).

La experiencia de migración para los niños de esta investigación también significó dejar en Venezuela cosas, lugares, ambientes que no volverán a ver o experimentar, y genera en ellos algunos sentimientos de nostalgia. Algunas de aquellas cosas que expresaron dejar en Venezuela y extrañar son los sonidos de la naturaleza, los espacios verdes amplios y los animales que tenían.

Figura 5. Dibujo de Joseanny en el taller artístico: Una voz y cien pasos.

[…] extraño los sonidos de los pájaros, los ríos y la playa, mi casita que era grande, en el patio de la casa teníamos gallinas y patos… y uyy son de muchos colores…nosotros íbamos a la playa y al río. A mí me gustaba ir con mis primos, jugábamos a la pelota (Joseanny, comunicación personal, 15 de abril de 2022).

Figura 6. Dibujo de Adriel en el taller artístico: Una voz y cien pasos.

Esto es como que… una sábila. Una sábila, este es un cuadrito que está en el frente y acá está una rejita, la rejita se ve un poco negra porque la luz viene de acá…y este es más acá, así que tapa la rejita…y extraño el sonido de los pájaros, que allá sonaban pajaritos (Adriel, comunicación personal, 15 de abril de 2022).

Para finalizar con este apartado del proceso migratorio de Joseanny y Adriel, se destaca que, en uno de los talleres realizados en el trabajo de campo, los dos tomaron una hoja de papel periódico. En esta dibujaron en un lado la bandera de Colombia y en el otro la bandera de Venezuela, trazando varias líneas entre las dos banderas, y narrando lo siguiente:

Cuando yo estaba más pequeñita, cuando era una bebé, antes estábamos aquí en Venezuela, pero ahora estamos aquí en Colombia, aquí está mi abuela y mis tías. A mí me gusta estar aquí porque tengo más amiguitos. A mí de regalo de cumpleaños me trajeron a Colombia, llegamos en avión, viajé con mi abuela. Cuando yo llegué a Bogotá nos mudamos con mis tías (Joseanny, comunicación personal, 15 de abril de 2022).

Figura 7. Foto de Joseanny trazando en el taller artístico: ¿Y si me lo preguntas a mí?

Esta narración de Joseanny y el dibujo que hizo se lo contaba a otros niños y niñas que ella y Adriel invitaron al taller, entre ellos algunos primos y primas. Esto evidencia su capacidad de reflexión y de agencia sobre su proceso migratorio. Por su parte, Adriel narraba que también dos de los motivos de su migración a Colombia fueron por protección y por razones económicas «[…] estaban saqueando mucho en Venezuela […] mi mamá no estaba trabajando en Venezuela y mi papá enviaba dinero, pero ella decía que no alcanzaba para mucho» (comunicación personal, 15 de abril de 2022). Se logró evidenciar además que también para Joseanny la soledad de la mamá influyó para que tomaran la decisión: «[…] mi mamá andaba aburrida porque decía que extrañaba mucho a mi papá» (comunicación personal, 15 de abril de 2022).

La percepción que tiene el niño y la niña de esta investigación sobre su proceso migratorio muestra que no son ajenos a las causas económicas, sociales y políticas que pueden sufrir como familias y que alientan su migración de Venezuela a Colombia. No obstante, las narrativas y las diferentes expresiones del arte que realizaron reflejan que su centro está en la alegría del reencuentro familiar, en el sueño de tener nuevas experiencias en un nuevo colegio y con nuevos amigos y amigas. Asimismo, la forma de enfrentar el trayecto migratorio seguramente no fue tan difícil como si lo pueden haber vivido otros niños y niñas migrantes, lo que introduce en el siguiente apartado sus prácticas de agenciamiento en el proceso de la migración.

Una experiencia de agenciamiento desde las capacidades

Para Pavez-Soto y Sepúlveda (2019) los niños y niñas como agentes expresan de manera libre y reflexionada las percepciones que tienen de la vida y del mundo que los rodea, de los contextos que viven en la cotidianidad, además, develan lo que representa para ellos y ellas vivir una vida digna, feliz y plena. De igual forma, considerar la perspectiva de los niños y las niñas en el análisis de esta investigación, en la cual ocupan el primer lugar, permite subvertir el orden social. Según Mayall (2002), darles un lugar a las voces de la niñez es un acto esencialmente político, que favorece su estatus social y una mayor consideración por sus derechos. La autora sostiene que se debe respetar el razonamiento moral de los niños y jóvenes, así como el reconocimiento de su agencia, que es la puerta de entrada para el respeto de los derechos vinculados al ámbito de la participación social y el reconocimiento de otras capacidades que tienen.

En concordancia con lo anterior, se encontró en Adriel y Joseanny que algunas de sus prácticas de agenciamiento, vistas como capacidades en el proceso migratorio, son: capacidad de afiliación, de adaptación, autonomía, identidad, y sentido de pertenencia.

Al hablar en esta investigación de las capacidades de los niños y niñas que les posibilita ser agentes de su propia experiencia, se hace referencia a lo planteado por Nussbaum (2012): el desarrollo humano visto desde el enfoque de las capacidades es como «[…] una aproximación a un conjunto de cuestiones sobre la calidad de vida y la justicia básica» (p. 40). Esto teniendo en cuenta que algunas de las expresiones de los niños y las niñas indican que la migración a Colombia les permitió mejorar las condiciones de vida que tenían, en especial en el ámbito afectivo y relacional.

Ahora bien, por «capacidad de afiliación» Gómez (2016) manifiesta que es «[…] entendida con relación a vivir con y para otros, ser capaz de sociabilizar, interactuar» (p. 10).

En esta línea, Joseanny menciona: «[…] me gusta hacer nuevos amigos, me gusta estar aquí porque tengo más amiguitos» (comunicación personal, 15 de abril de 2022). Adriel y Joseanny muestran cómo su capacidad de afiliación se despliega en territorios desconocidos para ellos. No se narran desde el miedo o el temor por lo que no conocen, sino desde la alegría por conocer nuevas personas y por tener nuevas experiencias. Esto, desde el agenciamiento de Deleuze y Guattari (2004), permite comprender que tanto Joseanny como Adriel han estado en constante movimiento, su existencia y devenires no se han dado de forma inmodificable. Tienen capacidad de actuar, decidir y expresar lo que les pasa en los diferentes territorios que han habitado.

Las expresiones de Adriel y Joseanny permiten evidenciar la vida plena que están viviendo y la calidad de vida que tienen en sus entornos de socialización. Esto da paso a la construcción de plataformas de afecto, tal como lo dice Gómez (2016) «[…] constituyen las bases sociales del respeto a sí mismo y de evitación de la humillación y el menosprecio» (p. 10). De esta manera, sentir que son bien tratados en el colegio por sus amigos y amigas posibilita para Adriel y Joseanny ser reconocidos como iguales en medio de sus diferencias culturales; aquellas que en ocasiones crean espacios hostiles de convivencia para los niños y las niñas en las escuelas.

La capacidad de afiliación de Adriel y Joseanny también muestra cómo son capaces de influir en los procesos de sus interacciones. Su agencia, en este sentido, se constituye en sentimientos de pertenencia que les permite sentirse parte de una escuela, de unos amigos, siguiendo pautas de relacionamiento, influencia y negociación con otros pares; lo que demuestra que actúan como agentes en el contexto de sus relaciones.

Con respecto a su capacidad de adaptación, Joseanny comenta: «[…] tengo amiguitos aquí en la escuela y aprendo, aprendo mucho» y «[…] me gusta estar cerca de mi familia» (comunicación personal, 15 de abril de 2022). Se encuentra en este punto la relación con Casas (2006) quien plantea que: «[…] los niños entienden que las situaciones son difíciles, ven el peligro y reaccionan, pero, asimismo, aprenden de lo que viven y de lo que ven» (p. 97). Para los niños y las niñas migrantes los cambios y las transformaciones en sus vidas familiares y relacionales son una constante, aprenden del mundo que los rodea, pero, además, van realizando acomodaciones frente a las nuevas rutinas, amigos y experiencias. Esta capacidad les permite ser flexibles y ajustar sus prácticas de socialización.

Hasta el momento se ha encontrado en las narrativas y las producciones artísticas de Joseanny y Adriel una compleja trama de sus experiencias y una gran profundidad en sus formas de pensar, sentir y expresar. Tal como lo dice Malaguzzi (2001), quien desde su propuesta pedagógica discute la complejidad de las infancias, marcadas por su creatividad y por sus múltiples lenguajes del arte. Ello requiere por parte de los adultos una escucha activa y constante para descubrir sus deseos, voces y sentires.

Ahora bien, frente a la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia que Joseanny y Adriel han construido, el segundo menciona: «Esto es Venezuela, aquí nacimos nosotros, ustedes no se acuerdan porque están muy pequeños, pero yo sí recuerdo, aquí hay muchos pajaritos y hay muchos ríos, aquí en Soacha no hay ríos» (comunicación personal, 15 de abril de 2022). Esta narrativa de Adriel se la decía a otros niños más pequeños que invitó a uno de los talleres, en el cual se celebró el Día de la familia. Allí se creó un ambiente relacionado con Venezuela; había música, imágenes y platos típicos. En este espacio se logró ver a los niños como transmisores de cultura.

Figura 8. Foto de familiares y Adriel en el Día de la familia venezolana. Taller artístico: ¿Y si me lo preguntas a mí?

En esta ocasión, Adriel y Joseanny lograron contar a los demás niños y niñas cómo era su vida en Venezuela, lo que extrañaban de su país y lo que les gustaba tanto de Colombia como de Venezuela. Todo esto por medio del arte, tal como Álvarez y Domínguez (2012) explican,

el arte es una herramienta de desarrollo interpersonal, de expresión de ideas y sentimientos, de promoción de cambios sociales y culturales. Como herramienta, facilita el autoconocimiento y la autovaloración, ya que crea percepciones más amplias y analíticas de la realidad (p. 117).

Figura 9. Foto de Familiares invitados al Día de la familia venezolana. Taller artístico: ¿Y si me lo preguntas a mí?

Para finalizar con este apartado, es importante mencionar cómo en los diferentes talleres co-creativos generados en el trabajo de campo con Joseanny y Adriel estuvo siempre presente el ejercicio de su autonomía. Eran un niño y una niña libres y responsables de sus actuaciones, constructores de su identidad y subjetividad, agentes capaces de expresar sus emociones, de ser, estar y actuar en el mundo, y con capacidad de reflexión sobre sus propias experiencias. Contrario a la noción tradicional que define a las niñas y los niños como sujetos pasivos, sujetos que les pertenecen a los adultos, convirtieron aquello que puede ser ínfimo ante los ojos de un adulto, en lo más grande, sorprendente y complejo.

Esta investigación evidencia cómo Adriel y Joseanny, desde su temprana edad, se construyen y deconstruyen en la cotidianidad de su proceso migratorio como agentes de sus propias vidas, capaces de participar de forma activa en la edificación de sus identidades. Generan puntos de vista válidos sobre su mundo social, al que tienen derecho a participar. En palabras de MacNaughton et al. (2007), «[…] los niños como actores sociales tienen ideas válidas, valores y comprensiones de sí mismo y los otros y de su mundo; y pueden actuar como compañeros con los adultos para desarrollar nuevas políticas y prácticas» (p. 460).

Conclusiones

Por el carácter de este proceso investigativo en el cual los niños y niñas fueron co-creadores de la misma, y con base en la teoría de Mannay (2017) para la interpretación de los «garabatos» de los niños y niñas, las conclusiones se centran en las contribuciones que esta investigación deja a las personas, programas e instituciones que en la cotidianidad trabajan con niños y niñas migrantes, más que en hacer una discusión o nuevas interpretaciones de los resultados presentados en el presente artículo.

Los resultados de esta investigación permiten establecer que existen grandes retos al apartar la mirada adultocéntrica que se tiene como investigadoras cuando se trabaja con niños y niñas migrantes. Es evidente a lo largo de este trabajo cómo la revisión de los antecedentes investigativos mostró los efectos y consecuencias negativas que sufren las personas con la migración, vista esta desde la mirada de los hombres y las mujeres adultas de las familias. El destierro, las carencias y afugias económicas, sociales, políticas y culturales por las que tienen que pasar las familias cuando migran a otro país es lo que abunda en la producción de conocimiento generada en este campo. Esto no quiere decir que no sea cierto, solo que se han perdido de vista las voces y las experiencias de los niños y las niñas, quienes acompañan a sus padres o cuidadores en este trayecto.

Estos vacíos en la producción de conocimiento en el campo de la migración tienen efectos en la manera como se acompaña a los niños y las niñas desde los programas de atención humanitaria, en donde se siguen asumiendo desde la carencia y el déficit. Hay un enfoque solo en las necesidades de los adultos, que invisibiliza a los niños y niñas, sin darse cuenta de que ellos y ellas pueden asumir la migración desde otros lugares; tal como este estudio lo demuestra, desde la capacidad de agenciamiento que tienen y desarrollan en sus espacios próximos de socialización. De esta forma, analizando el fenómeno de la migración desde el enfoque integrador, son evidentes las diversas y profundas complejidades que tiene. La voz y la experiencia de Joseanny y Adriel tendrían un lugar importante para su comprensión que podrían, además, traspasar las formas de acompañarlos, ayudarlos y aprender de ellos y ellas.

Las estrategias que desarrollan las organizaciones sociales sean gubernamentales o no gubernamentales se encuentran mediadas por cómo perciben a los niños y las niñas, es decir, por la construcción social que hacen de ellos y ellas. Por ello, es de gran importancia preguntarse en este punto ¿cómo se está viendo a los niños y niñas migrantes?, ¿solo como víctimas?, ¿solo como sujetos de derechos?, ¿niños y niñas que requieren solo una atención humanitaria? Alvarado et al. (2012) mencionan que no podemos seguir viendo a las personas desde una sola perspectiva «[…] el mismo sujeto y sus múltiples formas de ser sujeto se construyen y controlan en las interacciones mediadas por el lenguaje que cobran sentido en una cultura específica» (p. 206). Por lo tanto, se requiere de la mirada compleja de los niños y las niñas que permita la expresión de su pluralidad, diversidad, diferencias y potencialidades.

[…] se construyen varios "yoes" a partir de las narraciones hechas por otros acerca de uno mismo, que se internalizan en las relaciones sociales, en los distintos contextos de la vida cotidiana, con las distintas personas y con las diferentes interacciones y conversaciones que se entablan (Alvarado et al., 2012, p. 206).

De esta forma, si las organizaciones que trabajan con niños y niñas migrantes los siguen viendo solo como víctimas, o solo como sujetos de derechos, sus acciones y las estrategias que diseñan para ellos y ellas tendrán solo la intencionalidad asistencialista de subsanar las carencias y de velar por su bienestar. Esto es muy bueno y necesario en los contextos vulnerables en los cuales se encuentran muchas veces los niños y las niñas, sin embargo, se debe apostar por miradas más holísticas e integradoras que permitan ver a los niños y niñas como sujetos de agenciamiento que tienen capacidades y potencialidades, y a su vez, les facilite vivir la migración de múltiples formas.

Por consiguiente, ello posibilitaría aprender de ellos y ellas en la medida que toman sus propias decisiones y expresan sus opiniones, emociones y sentimientos. Esta forma de ver los niños y las niñas como sujetos políticos permitiría a las organizaciones y sus programas sociales tenerlos en cuenta en sus procesos de planeación e intervención social, tal como lo plantean Alvarado et al. (2012):

[…] puedan constituirse en agentes capaces de desplegar su potencial con otros para construir mejores formas de relación entre los seres humanos, el mundo físico y el mundo simbólico, mediante la creación de un tipo de políticas de vida que conectan dimensiones polarizadas, tales como: espíritu y cuerpo, emoción y razón, pensamiento y afección, adentro y afuera, público y privado (p. 227).

Es así como se invita y se reta a las organizaciones que trabajan con niños y niñas migrantes a que los escuchen, que los reconozcan en medio de sus capacidades y potencialidades, que validen sus ideas en cuanto a lo que necesitan y quisieran tener, que los hagan parte de los procesos de caracterización, pero no solo como números o porcentajes, sino desde el propio reconocimiento de su subjetividad e identidad. Solo así se podrán sobrepasar los enfoques asistencialistas y lograr enfoques que brinden escenarios artísticos, lúdicos, creativos, culturales, políticos, entre otros, y permitan el despliegue de su potencial y la construcción de políticas de atención integral y diferencial para el goce de los niños y niñas.

Esta participación de los niños y niñas dentro de los programas sociales se constituye en un poder transformador de las sociedades, aquellas en donde ellos y ellas son uno de los centros de las políticas sociales, que fundamenta el estado democrático en un sentido amplio del término social. Las infancias como sujetos democráticos y con capacidades de afiliación, adaptación, sentido de pertenencia, autonomía e identidad, como lo demostró esta investigación y desde su capacidad de agenciamiento, sin lugar a duda requieren una sociedad amplia, reconocedora de la pluralidad y diversidad, donde existe la posibilidad de dejar ser a las infancias, de potenciarlas desde sus propias capacidades y de acompañarlos en este proceso.

Finalmente, al iniciar esta investigación, no se anticipó el encuentro con experiencias que se asimilaron a la forma de vivir el proceso migratorio. Fue una sorpresa descubrir tanto en Joseanny como en Adriel la experiencia de agenciamiento que, de una u otra forma, desmitifica las formas tradicionales en las que en algunas ocasiones se ha visto a los niños y las niñas. Además, esto pone en juego una forma diferente de cómo los seres humanos interactúan con los demás y con el mundo que los rodea, como el «[…] aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones» (Deleuze y Guattari, 1980, p. 14)

Lo anterior también deriva en líneas de fuga, rupturas y alternativas de las identidades de los niños y niñas que, además, retan a los adultos a ver y relacionarse con ellos como actores y agentes de sus propias vidas. La niñez puede tener o proponer significados válidos del mundo y de los lugares que ocupan en este, por lo tanto, el conocimiento y significación que atribuyen a su mundo es diferente y no inferior al conocimiento de las personas adultas. Nuevas y ricas experiencias y compresiones de las realidades infantiles se pueden derivar al contemplar seriamente los puntos de vista y perspectivas de las niñas y los niños.

Referencias

Alvarado, S., Patiño, J. y Ospina, M. (2012). Reflexiones sobre la construcción social del sujeto joven vinculado a experiencias de acción política en Colombia: acontecimientos, movilizaciones, poderes. En Piedrahita, C., Díaz, A. y Vommaro, P (Comp.) Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos (pp. 203-233). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Álvarez, R. (2009). Refugiados entre fronteras: La nueva realidad migratoria colombo-venezolana. Observatorio Laboral Revista Venezolana. Universidad de Carabobo, 4(2), 49-65. https://biblioteca.ararteko.eus/Record/dialnet-ar-18-ART0000326331

Álvarez, S. y Domínguez, M. (2012). La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. Revista Electrónica Educare, 16(3), 115-126. https://pazatuidea.org/wordpress/herramienta/la-expresion-artistica-otro-desafio-para-la-educacion-rural/

Ángel, D. (2011). La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales. Estudios de Filosofía, 44(1), 9-37. https://philpapers.org/rec/NGELHY

Bedoya, M. (2020). Migración venezolana hacia Colombia: respuestas del Estado (2015-2019). Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 7(2), 9-28. https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/4554

Casas, G. (2006). Atención Psicosocial a la infancia y a la adolescencia. En OPS/OMS, Rodríguez, J., Zaccarelli, M. y Pérez, R. (Eds.) Guía práctica en salud mental en situaciones de desastre (pp. 97-125). Organización Panamericana de la Salud.

Cruz Roja Colombiana. (2020). Estrategia Nacional de la Cruz Roja Colombiana para la asistencia a la población migrante. https://www.cruzrojacolombiana.org/.../Boletin-Acciones-de-Migración-Ed.-1

Damasio, A. (2009). En busca de Spinoza, Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Ed. Crítica.

Del Castillo, C., Díaz, M., López, P. y Toro, M. (2020). Análisis situacional de la primera infancia refugiada y migrante venezolana en Colombia. Bases Sólidas.

Deleuze, G. y Guattari, F. (1980). Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Editorial Pre-Textos.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2004). Postulados de la lingüística, en Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Editorial Pre-Textos.

Fernández, D. y Arcken, E. (2020). La protección de los derechos fundamentales de la población migrante internacional por la Corte Constitucional colombiana. Revista Republicana, (28), 179-204. https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/565/479

Freitez, A. (2011). La emigración desde Venezuela durante la última década. Revista Temas de Coyuntura, (63), 11-38. https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temasdecoyuntura/article/view/1048

Gray, D., Brown, S., & Macanufo, J. (2012). Game Storming. Editorial Deusto.

Gómez, N. (2016). Desarrollo humano y enfoque de las capacidades en Martha Nussbaum. Factor género (tesis de grado). Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/3275

Gonzálvez, H. (2016). Las familias transnacionales ¿una tautología? Más allá de la dicotomía «distancia/proximidad geográfica». Revista Polis, 15(43), 511-532. https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/5752302

Guattari, F. y Rolnik, S. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Editorial Traficantes de Sueños.

Hoyuelos, A. (2006). La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Octaedro-Rosa Sensat.

Jung, C. (1991). Conflictos del alma infantil. Trad. German de Butelman. Editorial Paidós.

Koechlin, J. y Eguren, J. (Eds.). (2019). El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración. Universidad de Pontificia Comillas.

Linares, R. (2019). Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de frontera entre Venezuela y Colombia. Opera, (24), 135-156. https://doi.org/10.18601/16578651.n24.08

López, S. (2020). El deber de la memoria en el marco del conflicto armado colombiano. Un asunto intergeneracional. Doctorado en Ciencias sociales, niñez y juventud. Universidad de Manizales y Cinde.

Lotero, G., Romero, L. y Pérez, A. (2020). Migración masiva venezolana en Colombia: estudio de news framing en cibermedios de referencia. Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura, (63), 1-18. https://doi.org/10.5565/rev/analisi.3280

Lowenfeld, V. (1961). Desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapelusz.

MacNaughton, G., Hughes, P., & Smith, K. (2007). Young Children’s Rights and Public Policy: Practices and Possibilities for Citizenship in The Early Years. Children & Society, 21(6), 458-469. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2007.00096.x

Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Rosa Sensat Octaedro.

Mannay, D. (2017). Métodos visuales, narrativos y creativos en investigación cualitativa. NARCEA, S.A. Ediciones.

Mayall, B. (2002). Towards a Sociology for Childhood. Thinking from Children´s Lives. Open University Press.

Migración Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia. (2021). Radiografía de venezolanos en Colombia. https://img.lalr.co/cms/2017/08/16165857/PRESENTACION-RADIOGRAFIA.pdf

Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Las capacidades centrales. Paidós.

Ordoñez, J. y Ramírez, H. (2019). (Des)orden nacional: la construcción de la migración venezolana como una amenaza de salud y seguridad pública en Colombia. Revista Ciencias de la Salud, 17, 48-68. https://pure.urosario.edu.co/.../desorden-nacional-la-construcción...

Pavez-Soto, I. (2016). La niñez en las migraciones globales: perspectivas teóricas para analizar su participación. Tla-Melaua: revista de ciencias sociales, 10(41), 96-113. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6189214

Pavez-Soto, I. y Sepúlveda, N. (2019). Concepto de agencia en los estudios de infancia. Una revisión teórica. Sociedad e Infancias, 3, 193-210. https://doi.org/10.5209/soci.63243

Posada, D. (2017). Jóvenes migrantes venezolanos en Colombia. Una mirada a sus actuales trayectorias migratorias bajo el enfoque Transnacional (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. https://repository.javeriana.edu.co/.../PosadaCalleDaniela2017.pdf

Portes, A., & Rumbaut, R. (2001). Growing Up American. The New Second Generation. En Portes, A., & Rumbaut, R. (Eds.), Immigrant America. A Portrait (pp. 258-305). University of California Press.

Ramírez-Martínez, C., Mazuera-Arias, R. y Albornoz-Arias, N. (2021). Las familias transnacionales en la política pública colombiana. La invisibilidad de las familias en un sistema político que aún no las define. Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera. https://bonga.unisimon.edu.co/.../POLICY_BRIEF_LAS%20FAMILIAS%20TRANSNACIONALES.pdf

Saracostti, M., Caro, P., Grau, M., Kinkead, A. y Vatter, N. (2015). El derecho de participación en la niñez: alcances y desafíos para la investigación social. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (62), 211-244. https://www.redalyc.org/pdf/3575/357539626008.pdf

UNHCR y Opción Legal (2017). Proyecto de caracterización de población proveniente de Venezuela en Colombia. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. https://www.refworld.org.es/pdfid/5ac7f0534.pdf

López, S. y Ocampo, C. (2025). Niños y niñas migrantes venezolanos: una experiencia de agenciamiento en Soacha, Colombia. Ánfora, 32(59), 240-266. https://doi.org/10.30854/anf.v32.n59.2025.1144